Андрей Шарый - Дунай: река империй

- Название:Дунай: река империй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-10487-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Шарый - Дунай: река империй краткое содержание

Работа А. Шарого не имеет аналогов в отечественной литературе. По охвату исторического, культурологического, географического материала, по смелости мысли и изяществу обработки текста это междисциплинарное исследование составляет уверенную конкуренцию лучшим европейским образцам «дунайского жанра». Автор делится уникальным опытом изучения мифологии Дуная и впечатлениями от путешествий по великой реке. Отдельная глава книги посвящена роли Дуная в истории России.

Дунай: река империй - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Османы выдавливали недовольных иноверцев за Дунай, в результате восстаний, поборов и притеснений к середине XIX века болгарские территории покинули сотни тысяч человек [86]. Единого исторического центра – подобного тем, вокруг которых в Средние века складывались Первое и Второе Болгарские царства, – в Новое время не существовало. “Старые столицы” (Плиска, Преслав, Охрид, Тырново) утратили значение [87], четких этнических границ никто не проводил, пробуждение коллективного сознания болгар происходило и на “пограничных” территориях параллельно с развитием румынского, сербского, греческого национальных движений, порой конфликтовавших друг с другом. Центры болгарской политической эмиграции формировались в Бухаресте, Белграде, Одессе. Как раз в Одессе Вазов работал над своим знаменитым романом, составившим вторую часть эпической освободительной трилогии. В том же городе один из главных апостолов, поэт Христо Ботев, в 1871 году сочинил балладу о гайдуке Чавдаре и его сыне, продолжателе героической борьбы отца:

Несчастным и горемыкам

Крылом был Чавдар-воевода!

За то ему песни пели

В лесах у Странджа баира

На травах Ирин-Пирина;

Кавал медный песням вторил

От Сербии до Царьграда,

И жницы их громко пели

С Дуная-реки до моря,

Полей румелийских широких [88].

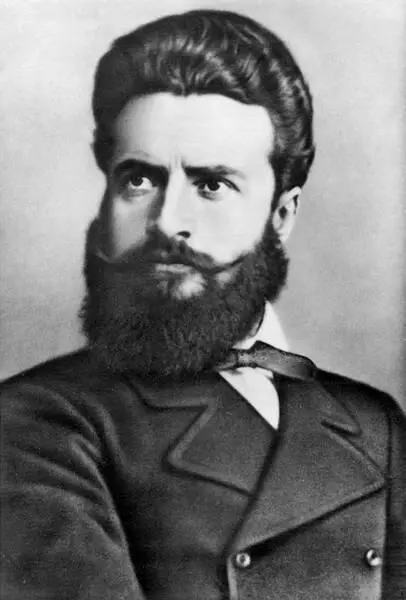

Во время Апрельского восстания 1876 года (как раз его подготовке посвящен сюжет “Под игом”) не имевший военного опыта 28-летний Ботев командовал сформированным в Валахии десантом в двести человек, высадившимся с австро-венгерского пассажирского парохода Radetzky [89]у придунайского селения Козлодуй. Угрозой силы повстанцы заставили капитана Дагоберта Энгландера изменить маршрут. Вазов увековечил этот эпизод в стихе “Волнуется тихий белый Дунай”, музыкальная версия которого до сих пор популярна в Болгарии под названием “Марш Ботева”.

Христо Ботев. Фото 1875 года.

Надежда апостолов на поддержку народа не оправдалась, в мае Апрельское восстание было подавлено, а Ботев погиб. В своем творчестве он ориентировался на стихи русских революционных демократов, прежде всего Николая Некрасова, и на идеалы Парижской коммуны. К девяностолетию со дня гибели Ботева после всенародной кампании по сбору средств, в которой – как утверждается, добровольно – приняли участие больше миллиона болгарских детей, пароход “Радецкий” превратили в музей национально-освободительной борьбы. Сам пароход в 1924 году разрезали на металл, но по аутентичным чертежам, рисункам и фотографиям умельцам якобы удалось построить реплику. Подлинные флаг, рынду, судоходную лицензию и иные реликвии “Радецкого” брат капитана Энгландера (того, как сказано в мемуарах, глубоко тронул патриотизм Ботева) еще до войны передал царю Болгарии Борису III. Паровую машину на “Радецком” заменили дизельным двигателем, теперь собирают средства на новый ремонт, но, кажется, уже не среди детей-добровольцев. Нос судна украшает посеребренная поясная скульптура поэта и гражданина.

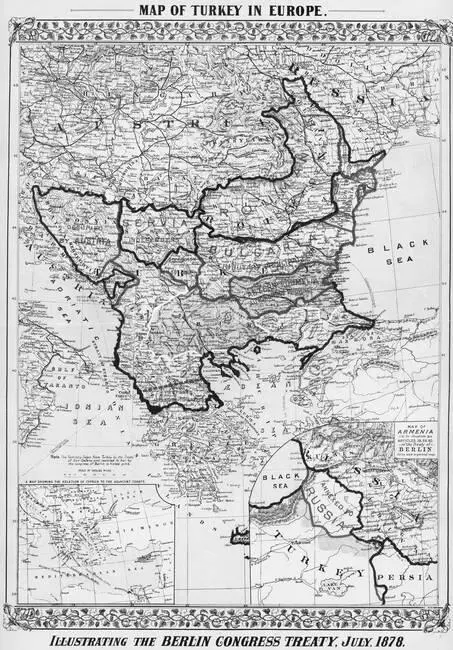

После смерти Ботева болгарам пришлось ждать освобождения всего полтора года. Заключение по итогам Русско-турецкой войны 1877–1878 годов мирного договора вызвало к жизни идеализированное понятие “сан-стефанская Болгария” [90](объединявшая всех, кого в Софии считали болгарами) – страна, возникновения которой казалось таким близким, но возникновения которой не допустили международные обстоятельства. Тем не менее зарю своей новой, пусть ограниченной, государственности болгары встретили восторженно: переданный русскому царю Александру II благодарственный адрес подписали более 230 тысяч человек. В 1879 году ополченец и художник Георгий Данчов выполнил литографию “Свободная Болгария”, на которой по моде времени изобразил родину в образе прекрасной женщины с мечом в одной руке и болгарским знаменем в другой. Пышноволосую красавицу, попирающую разорванные оковы, сопровождают лев (геральдический символ Болгарии) и двуглавый российский орел, держащий в когтях ленту с надписью “Сан-Стефано”. На присоединение шесть лет спустя Восточной Румелии ко все еще находившейся в формальной зависимости от Османской империи Болгарии художники отреагировали новым рисунком: мужеподобные сестры (одна с мечом и венком цветов болгарского флага, другая со щитом) глядят в будущее. Вздыбленный лев на литографии присутствует, а вот орла нет и в помине, поскольку Россия в тот раз возражала против расширения болгарской территории, пытаясь преподать союзникам уроки “миролюбия и умеренности”.

Карта Балкан после Берлинского договора 1878 года. Из собрания исторических карт Дэвида Рамси.

Николай Павлович. Объединенная Болгария. Литография 1886 года.

Да, “православное братство” имело пределы: с сербами и греками болгары, уже возродив государство, соперничали за влияние в Македонии и во Фракии, с румынами спорили из-за территорий в Добрудже. Хотя русофильские чувства оставались константой настроений болгарского общества, благодарность “деду Ивану” за избавление “от ига” не была абсолютной. После отречения в 1886 году от престола князя Александра Баттенберга [91]власть в Софии перешла к регентскому совету, члены которого полагали безоговорочную ориентацию на Петербург излишней. В болгарской политике сформировались прорусская и антирусская партии. В феврале 1887 года в гарнизонах Силистры и Русе офицеры-русофилы (большинство из них в свое время получали военное образование в Петербурге или Одессе) подняли восстание, быстро подавленное присланными из столицы воинскими частями. Тринадцать зачинщиков расстреляли, остальных посадили, лишь нескольким беглецам удалось на лодках перебраться через незамерзший той зимой Дунай в Румынию. Через полвека мятежникам поставили в Русе памятник, взорванный в годы Второй мировой войны, а потом восстановленный; этот монумент и теперь украшает один из въездов в город. В середине 1980-х русофилам посвятили и музей, но экспозицию демонтировали, когда в стране произошли демократические перемены и отношения с Москвой вновь охладились. Кто они, эти офицеры, для сегодняшней Болгарии? “В любом случае не предатели, – считает историк и этнолог из Русе Николай Ненов. – Но и беззаветных героев, как в прежнее время, из них уже не рисуют. Время попросту обесцветило их фигуры”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: