Ярослав Шимов - Австро-Венгрия: судьба империи

- Название:Австро-Венгрия: судьба империи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-10485-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Шимов - Австро-Венгрия: судьба империи краткое содержание

Первое издание книги вышло в 2010 году под названием “Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи”, и с тех пор она стала настоящей библиографической редкостью.

Никогда прежде столь глубокий анализ исторических процессов не сопровождался таким захватывающим рассказом о буднях и праздниках дунайской монархии, такими яркими портретами династии Габсбургов и их подданных, столь живыми очерками о больших и малых габсбургских городах.

Австро-Венгрия: судьба империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Историки до сих пор не пришли к однозначному выводу о том, чем стал компромисс 1867 года для государства Габсбургов – разумной мерой, подарившей монархии почти полвека мирной и довольно благополучной жизни, или же шагом к катастрофе? Вот мнения нескольких авторитетных исследователей. Барбара Джелавич (США): “ Ausgleich был огромной победой венгров, хотя и не удовлетворил требования сторонников полной независимости. Преобладание венгерских интересов было особенно очевидным во внешней политике”. Ласло Петер (Венгрия): “Поскольку государь был верховным главнокомандующим армии, которая в правовом смысле оставалась в большинстве случаев вне рамок, очерченных конституцией, Франц Иосиф располагал свободой действий во всех государственных вопросах”. А. Дж. П. Тэйлор (Великобритания): “Монарх отказался от части своих контрольных функций в области текущих внутренних дел, но по-прежнему располагал высшей властью… Многие проблемы, оставшись неразрешенными, давали ему возможности для маневра”. А вот не менее авторитетный голос из прошлого – Лайош Кошут писал из ссылки: “Дело самоопределения Венгрии сильно пострадало из-за ее подключения к внешнеполитическим замыслам, которые могут противоречить национальным интересам и… подтолкнуть страну к конфликту как с мощными державами, защиты от которых искал Деак, так и с соседними народами”.

Проблема, как нам кажется, заключалась скорее не в громоздкой административной схеме дуализма и не в том, что Венгерское королевство получило в рамках Австро-Венгрии широкую автономию, какой у него не было за все время правления Габсбургов. Загвоздка состояла в другом. Ausgleich поставил Венгрию и венгров выше других земель и народов монархии, тоже обладавших древней традицией государственности. Неудивительно, что чешские представители принялись настаивать: император должен короноваться в качестве чешского короля – так же, как он короновался в качестве короля венгерского. В 1871 году стороны едва не пришли к соглашению: венское правительство подготовило проект так называемых “Фундаментальных статей”, согласно которым земли короны святого Вацлава (Богемия, Моравия и чешская часть Силезии) должны были получить автономию, сопоставимую с предоставленной землям короны святого Иштвана, то есть Венгрии. Однако яростное сопротивление венгров (они боялись, что автономии потребуют и подвластные им народы), австрийских и части богемских немцев (опасавшихся усиления чехов) привело к тому, что император дал задний ход. “Фундаментальные статьи” отложили в долгий ящик. Чехи не забыли обиду: именно с 1871 года началось заметное охлаждение чешской элиты (а постепенно и более широких слоев населения) к династии и монархии и отход от принципов австрославизма, пропагандировавшихся Палацким. Дошло даже до того, что группа чешских националистов в знак протеста напечатала текст “Фундаментальных статей” на туалетной бумаге. А Франц Иосиф, как и его преемник Карл, в Праге не короновался.

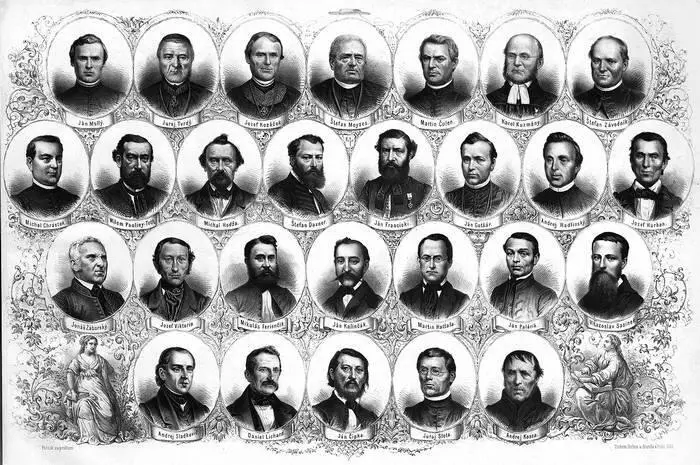

Плакат просветительского общества Matica slovenská – “Выдающиеся словаки”. Литография Роберта Вейбезагла. Пешт, 1863 год.

“Половины” монархии были устроены по-разному, их правящие круги проводили различную политику. Это имело серьезные последствия, прежде всего в национальном вопросе. Венгерский сейм уже в 1868 году одобрил на первый взгляд весьма демократичный “Закон о правах национальностей”, в котором национальным меньшинствам предоставлялась возможность свободного культурно-языкового развития, но при этом подчеркивалось наличие в Венгрии “единственной политической нации – неделимой венгерской, членами которой являются все граждане страны, к какой бы национальности они ни принадлежали”. На практике это означало мадьяризацию, причем возможность получить образование (кроме начального) на родном языке для словаков, сербов, румын, русинов максимально ограничивалась. На какое-либо восхождение по социальной лестнице подданный апостолического короля мог рассчитывать только при хорошем знании венгерского [25], остававшегося единственным административным языком в Хорватии, Славонии, Воеводине, Словакии, Трансильвании – районах с явным преобладанием немадьярского населения.

ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ

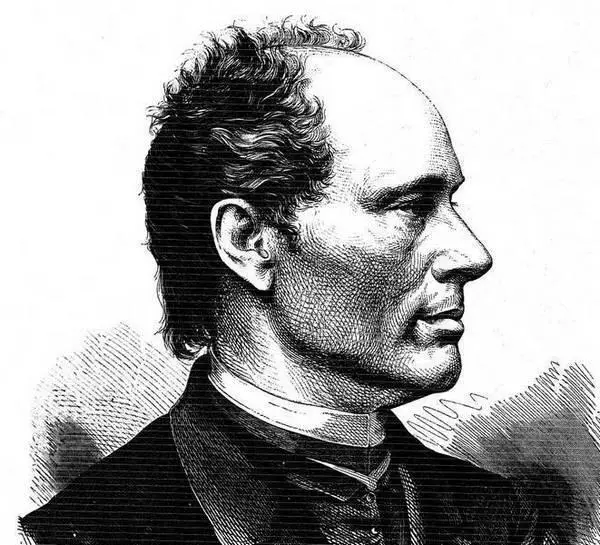

ИОСИП ШТРОССМАЙЕР,

политик в сутане

Иосип Юрай Штроссмайер (1815–1905) был личностью своеобразной: хорват с немецкими корнями, католик, с уважением относившийся к православию, монархист, которому случалось вызывать недовольство самого императора. Высокообразованный выпускник Венского университета, дважды доктор философии и один раз – теологии, Штроссмайер большую часть жизни провел в провинциальном городке Джаково в Славонии, где служил епископом. С конца 1850-х годов активно участвовал в политической жизни, основал Хорватскую национальную партию. Был одним из идеологов иллиризма – концепции объединения населенных южными славянами (“иллирами”) земель габсбургской монархии под эгидой хорватов. Боролся за единство населенных хорватами территорий Транслейтании и Цислейтании – Славонии, Загорья, Кварнера, Далмации. Выступал за усиление роли славян в Австро-Венгрии. В начале 1880-х годов Штроссмайер ушел из политики. Епископ активно занимался культурно-просветительской деятельностью, основал множество школ и библиотек.

В середине XIX века венгерский был родным или обиходным языком для меньшинства (!) населения королевства – примерно 48 %. К 1910 году вследствие политики мадьяризации этот показатель вырос до 55 % [26]. Тем не менее в некоторых провинциях, прежде всего в Словакии (или Верхней Венгрии, как ее тогда называли), последствия мадьяризаторской политики были налицо.

Число начальных школ с обучением на словацком языке за три десятилетия снизилось в 3,5 раза; из 1664 государственных чиновников, работавших в 1910 году в словацких районах, лишь 24 были словаками, из 750 врачей – только 26.

Камил Владислав Муттих. “Словацкая девушка”. Открытка 1914 года.

К культурно-языковому дисбалансу в королевстве добавлялся и политический. Венгерская политика оставалась прежде всего политикой дворянской. Шляхта гордилась венгерскими вольностями, сравнивала парламентские традиции своей страны с английскими – но старалась не замечать тот факт, что представительские институты Венгерского королевства основывались на вопиющей социальной и национальной несправедливости и дискриминации. В Венгрии сохранялся очень жесткий имущественный ценз, из-за которого на пороге ХХ века избирательным правом в стране обладало менее 7 % населения. После 1907 года, когда в Цислейтании право голоса стало всеобщим, контраст между двумя частями монархии оказался особенно резким. Этнические меньшинства Венгрии (за исключением хорватов) почти не были представлены в парламенте королевства. Участились случаи крестьянских выступлений и забастовок рабочих, возникли социалистические организации, добивавшиеся реформ экономического и политического устройства Венгрии; самые радикальные социалисты мечтали о революции. С другой стороны, усиливалось сопротивление национальных меньшинств. В 1895 году в Будапеште прошел “съезд немадьярских народов Венгрии”, участники которого обратились к правительству с требованием автономии для всех народов Транслейтании. Наконец, брожение затронуло и привилегированные слои, считавшие, что дуализм перестал быть выгодным Венгрии, а Вена во все большей степени вмешивается в дела королевства – особенно в вопросе комплектования армии и распределения финансового бремени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: