Ричард Докинз - Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной

- Название:Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ : CORPUS

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086374-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Докинз - Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной краткое содержание

Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

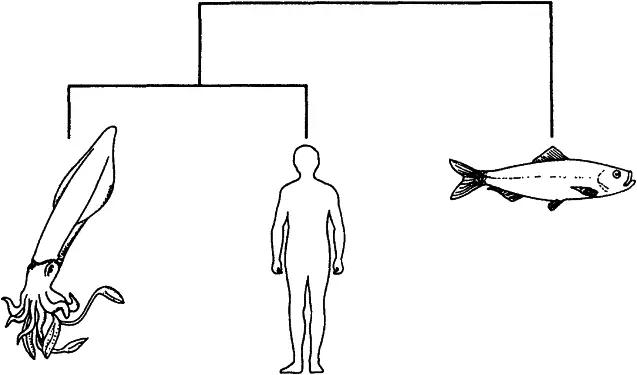

Кальмар и человек являются друг для друга более близкими родственниками, чем для сельди.

Кладист должен рассмотреть каждое из этих деревьев и выбрать наилучший вариант. Как его распознать? В принципе лучшим долж но являться то дерево, которое объединяет вместе животных, обладающих наибольшим количеством общих черт. Организм, имеющий наименьшее количество общих черт с остальными двумя, выносится “за группу”. Из трех представленных выше родословных предпочтение следует отдать второй, поскольку у человека с сельдью намного больше общих признаков, чем у любого из этих организмов с кальмаром. Кальмар вне группы, потому что у него мало общих черт как с человеком, так и с сельдью.

На самом деле все это несколько сложнее, чем простой подсчет общих признаков, поскольку некоторые признаки осознанно игнорируются. Особую важность кладисты придают тем признакам, что возникли недавно. К примеру, по древним отличительным особенностям, унаследованным всеми млекопитающими от их общего предка, невозможно составить классификацию млекопитающих. Методы, используемые для различения древних и новых признаков, интересны, но их описание увело бы нас слишком далеко от тематики настоящей книги. На данном этапе рассуждений нам достаточно лишь уяснить, что кладист — по крайней мере в принципе — рассматривает все возможные бифуркационные деревья, которые могли бы объединить классифицируемых им животных, и старается выбрать из этих деревьев единственное верное. А еще настоящий кладист нисколько не стесняется того, что считает эти ветвящиеся схемы, или “кладограммы”, отражением генеалогии, эволюционного родства.

Одержимость ветвящимися деревьями, доведенная до крайности, может приводить к неожиданным результатам. Теоретически вид может оказаться в мельчайших деталях идентичен своим дальним родственникам и при этом коренным образом отличаться от более близкой родни. В качестве примера давайте представим себе два очень похожих друг на друга вида рыб — условно назовем их Иаков и Исав, — которые жили 300 млн лет назад. Каждый из этих двух видов дал начало династии потомков, существующей и по сей день. Потомки Исава остановились в развитии. Они продолжали вести глубоководный образ жизни и не эволюционировали. Поэтому современный потомок Исава в сущности ничем не отличается от самого Исава, а следовательно, очень похож и на Иакова. Потомки же Иакова эволюционировали и множились. В конце концов они дали начало всем современным млекопитающим. Однако одна из ветвей этой обширной династии тоже осталась жить в морских глубинах и остановилась в своем развитии. Нынешние представители этой ветви являются рыбами, настолько похожими на современных потомков Исава, что их сложно отличить друг от друга.

Ну и как же прикажете классифицировать этих животных? Традиционный эволюционный систематик отдал бы должное огромному сходству между примитивными глубоководными потомками Иакова и Исава и объединил бы их в одну группу. Но строгий кладист не имеет права так делать. Глубоководные потомки Иакова, как бы ни были они похожи на глубоководных потомков Исава, приходятся тем не менее более близкими родственниками млекопитающим. Их с млекопитающими общий предок жил позже, пусть даже и самую чуточку позже, их общего предка с потомками Исава, и потому следует объединить их в одну группу с млекопитающими. Кому-то такой подход может показаться чудачеством, но лично я воспринимаю его без раздражения. По крайней мере, он абсолютно ясен и логичен. Свои преимущества в самом деле есть и у кладистики, и у традиционной эволюционной систематики, и для меня не слишком важно, как именно люди классифицируют животных, до тех пор пока они в состоянии связно объяснить мне принципы своей классификации.

Вернемся теперь к другому важнейшему направлению систематической науки — к “измерителям чистого сходства”. Их, в свою очередь, тоже можно разделить на две школы. Обе они сходятся в том, что нужно изгонять эволюцию из повседневных занятий систематикой. Однако по поводу того, в чем должны заключаться эти повседневные занятия, между ними согласия нет. Одно из этих поднаправлений иногда называют “фенетикой”, а иногда — “нумерической таксономией”. Я же буду называть их “измерителями средних расстояний”. А представители другой школы измерителей сходства сами себя называют “трансформированными кладистами”. Название это крайне неудачно, так как на самом деле они являются всем чем угодно, но только не кладистами. Когда Джулиан Хаксли придумал термин “клада”, он дал ему ясное и недвусмысленное определение в понятиях эволюционного ветвления и эволюционного родства. Клада — это совокупность всех организмов, являющихся потомками некоего общего предка. А поскольку главная идея “трансформированных кладистов” состоит в том, чтобы избегать каких бы то ни было упоминаний об эволюции и о предках, то называть себя кладистами не слишком разумно с их стороны. Причина того, что они все же так себя называют, коренится в истории: они начинали как настоящие кладисты и продолжают использовать некоторые методы кладистики, отказавшись от лежащих в ее основе философии и логики. Боюсь, что у меня нет выбора и придется, хоть и с крайней неохотой, называть их трансформированными кладистами.

Мало того что “измерители средних расстояний” отказываются использовать эволюционную теорию в своей систематике (хотя в существовании эволюции они и не сомневаются) — они призывают даже не исходить из того допущения, что паттерн имеющихся сходств между организмами непременно должен иметь форму простой ветвящейся иерархии. Они стараются применять такие методы, которые должны обнаружить иерархическую структуру, если она действительно существует, и не обнаружить ее, если ее нет. Они спрашивают природу, в самом ли деле она организована по иерархическому принципу. Задача не из простых, и возможно, справедливо будет признать, что в действительности методов для ее решения у нас нет. Тем не менее сама эта цель представляется мне разновидностью похвального стремления избегать предвзятости. Методы, которыми пользуется данная школа, зачастую насыщены изощренной математикой и в равной степени пригодны для классификации как живых организмов, так и неживых объектов, например минералов или археологических экспонатов.

Эти систематики начинают обычно с того, что измеряют у рассматриваемых ими животных все показатели, какие только возможно. Интерпретировать полученные таким образом данные — задачка для смекалистых, но вдаваться в подробности я не буду. В конечном итоге из совокупности всех измерений выводится коэффициент сходства (или обратная ему величина — коэффициент различия) между какими-либо двумя организмами. При желании вы можете представить себе животных в виде точек, образующих скопления в пространстве. Крысы, мыши, хомяки и т. д. будут собраны поблизости друг от друга. А вдалеке от них, в другой части этого пространства, можно будет увидеть еще одно скопление, состоящее из львов, тигров, леопардов, гепардов и им подобных. Расстояние между любыми двумя точками в таком пространстве является мерилом того, насколько два данных животных похожи друг на друга, если судить на основании большого числа признаков. Расстояние между львом и тигром небольшое, так же как и между крысой и мышью. Однако расстояние между крысой и тигром, мышью и львом велико. Сопоставление различных признаков осуществляется обычно с помощью компьютера. Это пространство, в котором находятся животные, отдаленно и поверхностно напоминает Страну биоморф, однако разница в том, что здесь “расстояние” между организмами отражает их собственное сходство, а не сходство их генов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: