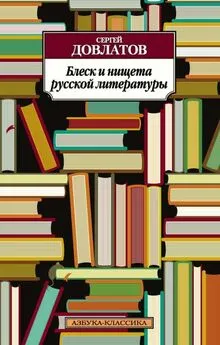

Сергей Довлатов - Блеск и нищета русской литературы: Филологическая проза

- Название:Блеск и нищета русской литературы: Филологическая проза

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука

- Год:2012

- Город:СПб

- ISBN:978-5-389-06845-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Довлатов - Блеск и нищета русской литературы: Филологическая проза краткое содержание

Рецензии Довлатова, журнальная поденщина, превращаются то в литературные портреты, то в очерки литературных нравов и смыкаются с такой же «литературой о литературе», как «Невидимая книга» или «Соло на ундервуде».

Филологическая проза Довлатова отличается не объективностью, а личным тоном, язвительностью, юмором — теми же свойствами, которые характерны для его «обычной» прозы.

Тексты С. Довлатова впервые сопровождены реальным комментарием профессора, д. ф. н. И. Н. Сухих. Он же автор вступительной статьи к книге.

Блеск и нищета русской литературы: Филологическая проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этом смысле хочется процитировать несколько строк из послесловия к одному из бесчисленных изданий Маяковского в СССР:

«Истоки новаторства Маяковского не в футуризме, а в его связи с коммунистической партией, с пролетарским освободительным движением в России…»

Такого рода литературоведам нет никакого дела до того, что Маяковский действительно был крупнейшим российским футуристом, громогласно декларировавшим соответствующие идеи и подписавшим соответствующие манифесты, но при этом ни одного дня не состоял в коммунистической партии.

Обожествление и монументализация поэта в СССР нарастают с каждым годом, и сейчас эта громоздкая безжизненная фигура следует в череде других гранитных, бронзовых и гипсовых идолов непосредственно за Владимиром Ильичом Лениным и Максимом Горьким. Единственным тормозом и препятствием на пути создания этого гигантского лживого мифа служит реальная биография Маяковского, сложного и противоречивого художника и человека, истинные детали которой все реже всплывают на поверхность в СССР и все полнее отражаются в исследованиях западных и русских славистов за пределами Союза.

Одним из самых значительных трудов на эту тему представляется мне книга известного шведского филолога Бенгта Янгфельдта — «Владимир Маяковский и Лиля Брик. Переписка».

Янгфельдту удалось собрать ценнейшие материалы, послужившие основой для содержательного предисловия и пространных, четко аргументированных комментариев, не говоря о множестве неопубликованных в Союзе писем и телеграмм: в книге воспроизводится 416 документов, из них — 88 ранее неизвестных и 37 впервые опубликованных полностью писем и телеграмм Маяковского, а также 194 обращения Лили Брик к поэту и 5 телеграмм к нему Осипа Брика.

Кроме того, Бенгт Янгфельдт проделал трудоемкую исследовательскую работу, связанную с установлением мест проживания Маяковского и супругов Брик, поскольку официальным литературоведением, вытесняющим Бриков из биографии Маяковского, были уничтожены следы их территориального сожительства вплоть до ретуширования старых фотографий.

Янгфельдт представляет во введении и комментариях огромное количество фактов, включая адреса и мелкие бытовые детали, ведь лишь скрупулезное описание быта может пролить свет на истинные взаимоотношения всех участников драмы.

Знакомясь с материалами Янгфельдта, мы убеждаемся, что близость Маяковского с Лилей и Осипом Брик не была ни футуристической идиллией, ни обывательской «любовью втроем». Янгфельдт доказывает, что супружеские отношения Лили и Осипа Брик прекратились до того, как Лиля Юрьевна стала возлюбленной и гражданской женой Маяковского. Однако все трое были уже так тесно связаны и творчески, и житейски, так явно дополняли друг друга и были друг другу столь необходимы, что они решили никогда не расставаться, испытывая полное взаимное доверие и чувство любви в более глубоком, христианском (если такое выражение применимо к атеистам) значении этого слова.

Долголетняя связь Маяковского с Лилей Брик никогда не была простой и безоблачной. Максималист во всем, поэт обожествлял свою возлюбленную, неустанно обращался к ней в стихах, буквально не мог без нее жить. Его потребность в любви, поддержке, нежности — граничила с безумием. Давайте предоставим слово самой Лиле Брик:

«Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты…»

Лилия Юрьевна также питала к Маяковскому сильное чувство, но оно было гораздо более сдержанным и трезвым, чем его безумная страсть, и не заслоняло от нее всей жизни с обычными человеческими заботами и радостями, и в этом драматическом противоречии Бенгт Янгфельдт усматривает один из решающих факторов, побудивших Маяковского к самоубийству в возрасте 37 лет и в расцвете славы, к самоубийству, которое все еще остается одной из трагических загадок нашей культурной истории.

Чернеет парус одинокий

Фельетон

Раскрываю газету «Комсомольская правда». Внимание останавливает рубрика «Встреча для вас». Это значит — беседа с каким-то замечательным человеком. Любопытно…

Корреспондент задает человеку вопрос:

— Мне хотелось бы спросить вас вот о чем. Мы часто говорим и пишем о ленинском стиле работы, о ленинских нормах отношения к людям и делу. Какие черты этого стиля наиболее близки вам, какие из них представляются вам самыми современными именно сейчас, сегодня?

Замечательный человек отвечает:

— Неоценима роль Ленина в создании партии. Ему принадлежит гениальная идея образования СССР. А идея об электрификации страны!.. Ленин был необыкновенно современный по духу человек. Интересовался всем новым, и если это новое сулило пользу народу, он немедленно требовал внедрения новшества в жизнь. Я думаю, что надо читать Ленина и больше знать о его жизни. Ленинская биография — это кладезь ответов на множество вопросов.

А теперь, дорогие читатели, угадайте, кому принадлежат эти раболепные, избитые, почти юмористические в своем идейном рвении слова? Слова, которые сейчас не произнес бы от души ни один квалифицированный рабочий, ни один разумный грамотный крестьянин, не говоря о скептически настроенной интеллигенции.

Так чей же это жалкий, верноподданнический, угодливый лепет? Может быть, дали высказаться какому-нибудь уцелевшему сталинисту, отставному майору лагерной охраны или, наконец, только что восстановленному в партии Молотову?

Ничего подобного. Этот унизительный лакейский гимн пропел не кто иной, как Валентин Петрович Катаев, один из самых популярных и (будем объективны) один из самых талантливых русских прозаиков наших дней.

Что же заставило этого почтенного, знаменитого, богатого, европейски образованного человека произнести слова, от которых смущенно зарделись бы «и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей — калмык»?

Может быть, Катаева пытали, угрожали ему психбольницей, держали в качестве заложников ближайшую родню? Убежден, что ничего подобного не было и быть не могло. Все-таки 37-й и 49-й годы остались позади, и сталинские нравы во всей их кровавой полноте — невосстановимы.

Поэтому нет сомнения в том, что свою холуйскую тираду Катаев произнес добровольно, от чистого сердца…

Когда литературные чиновники, все эти софроновы, вороновы, грибачевы, эльяшевичи, которых никто не читает и которые в любой другой стране вынуждены были бы зарабатывать на жизнь нелегким физическим трудом, когда ОНИ изощряются в партийном рвении, — это более или менее понятно и естественно.

Когда молодой писатель среднего дарования пробивает себе дорогу в официальную литературу и механически произносит с трибуны верноподданнические речи, цинично подмигивая сидящим в зале приятелям, — это в известной мере доступно пониманию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дарья Донцова - Блеск и нищета инстаграма [litres]](/books/1068651/darya-doncova-blesk-i-nicheta-instagrama-litres.webp)