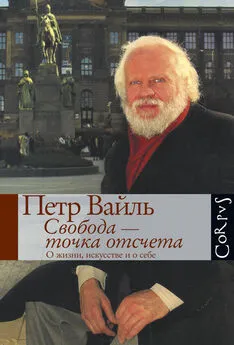

Пётр Вайль - Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе

- Название:Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: CORPUS

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-45000-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Вайль - Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе краткое содержание

В сборник «Свобода — точка отсчета» вошли избранные эссе, статьи, рецензии, а также интервью, опубликованные Вайлем в течение двух с лишним десятилетий в российской и зарубежной печати. Энциклопедическая широта и глубина знаний в сочетании с мастерским владением пером и тонким юмором — явление в журналистике крайне редкое. Вайль дружил со многими талантливыми людьми, он моментально узнавал обо всем, что происходит в театре, кино, литературе, но главное — он хотел и умел делиться своими знаниями и был популяризатором искусства и литературы в самом лучшем смысле этого слова.

Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Об этом можно пожалеть, но — лишь меланхолически, ибо поражение слишком неизбежно. Дело не в политике, а в благосостоянии: заурядный идеал домашнего уюта всегда привлекательнее героического порыва. На уровне эстетики этот конфликт бурно решался в XIX веке, в борьбе мифологизма Вагнера и психологизма Верди. Катаклизмы нашего века, миновав, расставили все на места: вагнеровскую духовность связали (несправедливо, но кто спрашивает) с тоталитаризмом, вердиевские семейные страсти царят на любой сцене. Тут надо вспомнить ровесника Вагнера и Верди — Диккенса: вот где прямой ориентир и творческий источник Рокуэлла. Идеал диккенсовского камина откровенно восторжествовал в мире после «холодной войны», и температурная метафора кажется особенно уместной.

Рождественский гусь, он же индюшка Дня благодарения, он же ассортимент доступных колбас — цель низменная, но замечательная тем уже, что достижима. Реальность завораживает больше, чем мечта: мечты дискредитированы, как любая риторика, лозунг, идеологическое слово.

И Глазунов и Рокуэлл — мифотворцы, потрафляющие своим народам. Однако различие их социомифических моделей не только в степени достижимости, но и в самой их природе.

Миф Глазунова — всенародный. Он работает на использовании остаточного коллективистского сознания — правда, кто знает, на сколько хватит такого остатка. Работа эта — продуманная, толковая, профессиональная, хоть и имеет мало отношения к профессионализму живописца.

Миф Рокуэлла на самом деле и не миф вовсе, так как имеет дело с единичным явлением. Сколько человек могут поиграть с одной игрушкой и съесть одну индюшку? Семья. Семья и есть рокуэлловский миф и мир, и тут органична сусальностъ, как всегда исполнены безвкусных сантиментов семейные торжества, рождественские елки, плюшевые мишки и колыбельная. Такая поэтика не столь уж привлекательна, но натуральна и правдива. Как высказывались на танцплощадке: что естественно, то не безобразно.

Глазуновский миф, в отличие от практически вечного рокуэлловского, существует, покуда существует конкретная идеология. Но образы великого туманного прошлого и великого туманного будущего снижаются внятным настоящим. Попросту говоря, возникает сильное сомнение в русобородом богатыре, охотно позирующем Глазунову со свежеотрубленной головой брюнета.

Индюшка не лучше орла-богатыря. Больше того — она явно хуже, ниже, вульгарнее. Ее можно и нужно съесть. Богатырь кого угодно съест сам. Может, в этом все и дело?

1992Нестрашный суд

Что значит в живописи цвет, я однажды очень ощутимо понял, находясь во флорентийской церкви Санта-Феличита. Среди обычных темноватых изображений в одной из капелл южного придела вдруг засверкали краски. Я пошел на сияние, убеждаясь с каждым шагом, что происходит нечто неправильное, по крайней мере необыкновенное. То, что издали казалось веселой детской картинкой, кадром из мультфильма, было на самом деле одним из трагичнейших сюжетов мирового искусства — «Снятие с креста». Вблизи чувство возникало еще более странное: антураж, позы, скорбное выражение лиц — все было по канону. Но золотистые кудряшки, а главное, оранжевые, голубые, салатные, канареечные одежды давали безошибочное ощущение легкости, беспечности, праздника. Форма наглядно торжествовала над содержанием.

Таков Понтормо — один из ранних итальянских маньеристов. Но теперь нечто подобное произошло с его куда более прославленным современником — Микеланджело. Только что папа Иоанн-Павел Второй представил миру целиком отреставрированную Сикстинскую капеллу, и стало ясно, как радикально изменился самый знаменитый в мире интерьер.

Четырнадцать лет японцы трудились над расчисткой фресок, применяя новейшие компьютеры (японец без компьютера — как японец без фотоаппарата; мне на днях рассказали грустную историю об американце, который осрамился в доме своего токийского знакомого, не справившись с компьютером для спуска воды). Главный результат: изображенный Микеланджело «Страшный суд» перестал быть страшным.

Голубое небо, белоснежные облака, розовые тела спортивных мужчин и упитанных женщин — бояться нечего. Нам говорят, что теперь мы видим роспись именно такой, какой создал ее художник, это перед ней в 1541 году встал на колени другой папа, Павел Третий. И вообще, по всему миру, где позволяют средства, классику освобождают от «коричневой подливки», в которой она плавала столько лет. Но подливка не только заменяла взгляд, но и просветляла воображение.

Как учит Ролан Барт, «интерпретировать текст — это не значит придать ему единственный смысл, напротив, это значит оценить, к какому множеству он принадлежит». Микеланджеловский «Страшный суд» принадлежал к евангельскому, библейскому кругу и в этом качестве нес колоссальную этическую, помимо эстетической, нагрузку. Теперь его ряд — по преимуществу декоративный. Вместе с Понтормо и, скажем, Матиссом расчищенный до ослепительной яркости Микеланджело, как бы это кощунственно ни звучало, примыкает к той же категории, что и стенные обои.

Понятно, что Павел Третий преклонял колени не перед обоями, но функции и церкви и живописи четыре с половиной века назад были совершенно иными, чем теперь. А главное — ходили в церковь и смотрели на живопись совершенно иные люди. Храм был многофункциональным ядром притяжения: туда приходили за всем сразу, в частности и за тем, для чего у нас теперь телевизор. Но нам, сегодняшним, не взглянуть глазами людей прошлых эпох и не стать ими — невозможно, да и вряд ли нужно.

После смерти Микеланджело многие написанные им в Сикстинской капелле обнаженные тела скрыли: пририсовали покрывала — сорок штук. Сейчас, при полной расчистке и восстановлении первозданного оригинала, двадцать три покрывала оставили. Легко упрекнуть Ватикан в лицемерии и ханжестве, но нельзя и не посочувствовать: в те времена церковь была безраздельно господствующей идеологической силой и могла позволить себе вольности, сейчас она вынуждена вести себя осмотрительней. Учитывать, например, что в те времена не было иных публичных мест с изображениями голых женщин и мужчин, сейчас это зрелище доступнее. Оттого нынешний папа и должен был в своей речи построить красивую, но не слишком убедительную концепцию «телесного богословия», чтобы обосновать разгул плоти, открытый католикам японцами.

Что до искусства, не знаю, какие ощущения владели душой человека Ренессанса, но нам для значительности необходима тайна, загадка, недоговоренность. Слой недосказанности на росписи Микеланджело вполне материален — лампы, печи и свечи, — но разве свеча в Сикстинской капелле — это просто свеча? И то, что она там коптила четыре с половиной века подряд, — это факт культуры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пётр Вайль - Картины Италии [litres]](/books/1144281/petr-vajl-kartiny-italii-litres.webp)