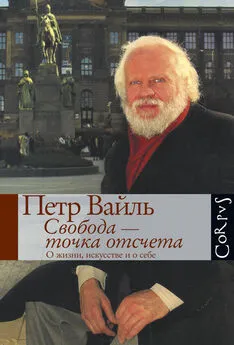

Пётр Вайль - Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе

- Название:Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель: CORPUS

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-45000-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Вайль - Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе краткое содержание

В сборник «Свобода — точка отсчета» вошли избранные эссе, статьи, рецензии, а также интервью, опубликованные Вайлем в течение двух с лишним десятилетий в российской и зарубежной печати. Энциклопедическая широта и глубина знаний в сочетании с мастерским владением пером и тонким юмором — явление в журналистике крайне редкое. Вайль дружил со многими талантливыми людьми, он моментально узнавал обо всем, что происходит в театре, кино, литературе, но главное — он хотел и умел делиться своими знаниями и был популяризатором искусства и литературы в самом лучшем смысле этого слова.

Свобода – точка отсчета. О жизни, искусстве и о себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И. Т. Про вас говорят, что вы можете слушать «Хованщину», одновременно смотреть детектив по телевизору и при этом читать какую-то книжку. Как же это всерьез возможно? Это что? Просто смешное преувеличение? Красоты формулы ради? Или что-то все-таки в этом есть? Или вы чувствуете себя одновременно занимающимся всем?

П. В. Конечно, смешное преувеличение. Меня действительно волнуют симфонии Малера, и в то же время я обожаю телевизионные крайм-драмы. Но все-таки не одновременно.

И. Т. В ваших перечнях-тройках не было non - fiction . Кого вы здесь любите?

П. В. Платона. Монтеня. Честертона.

И. Т. Эссеистика Бродского?

И. Т. Оставим Бродского поэзии. Хотя его эссе я очень люблю.

И. Т. Как же вы все-таки писали с Генисом вдвоем? Что это все-таки значит — соавторство? Или это личный вопрос?

П. В. Мы когда-то с Сашей положили на эту тему не говорить. Думаю, правильно. Может же быть секрет фирмы? Раз мы с Сашей договорились, я без него не буду нарушать. Могу только сказать, что соавторство стало продолжением застольной болтовни — когда ты садишься, разливаешь и ля-ля-ля. А потом ля-ля каким-то образом фиксируется на бумаге. Это все, что я могу сказать.

И. Т. Вы уехали в 1977 году, чтобы стать навсегда невозвращенцем. Как изменилась ваша жизнь с перестройкой?

П. В. Существенно. Исчезла эмигрантская литература. Утратила всякий смысл — если можно ездить и печататься в метрополии, где главный читатель. Значит, нет никакого «мы не в изгнаньи, мы в посланьи». Есть только место жительства, не более того. Поверьте, никогда я не ощущал себя героем потому, что уехал: само это сознание было мне отвратительно. Факт эмиграции — не подвиг. Но поступок. Что крайне редко для российского человека, особенно интеллигента.

И. Т. А то, что поступок совершили все, каждый же делал этот выбор, не привело ли это к тому, что в эмиграции, как многие говорят, все — личности?

П. В. Нет, конечно. Сходный поступок был мотивирован разными причинами. Часто причиной была стадность: сосед поехал — что-то в этом роде. Что до подавляющего большинства, когда человек едет улучшать свои материальные условия, — это абсолютно справедливо и нормально. Но не является интеллектуальным жестом.

Для гуманитария некое ощущение миссии — было. Дескать, ты хранитель, музейный работник. Но когда пришла перестройка, мы по обе стороны океана все стали наравне. Страшно любопытно было наблюдать, как метрополия проходит все те же этапы, что эмиграция. Если говорить о литературе, то совпадения до смешного: лагерные разоблачения, эротика, мат.

И. Т. Что еще нужно пройти?

П. В. Какие виды словесной свободы еще бывают? Сказать о вожде, что он кусок говна, да назвать половой орган хуем. Вот, собственно, и все.

Так что мы стали частью чего-то большего — такое ощущение появилось быстро. Мне это приятно и дорого, потому что сильно расширился круг общения.

И. Т. Хотите ли вы произнести: «после эмигрантской затхлости»?

П. В. Ну какая затхлость? Жизнь фонтанировала. Просто сразу раздвинулись горизонты, и сейчас большинство близких и дорогих мне людей живут в Москве, да и в Питере тоже.

И. Т. А отъезд из Америки, возврат назад в Европу — что это для вас: потеря, приобретение, временное состояние? Есть ли ностальгия по Америке?

П. В. Только по Нью-Йорку. Нью-Йорк самодостаточен и равновелик всему остальному миру. Ничего подобного на земле не изобретено, я его люблю и думаю, что хорошо знаю. Поэтому из Нью-Йорка переезжать куда-то — всегда потеря. Всегда выбор между большим и меньшим. Но есть огромные плюсы.

У моего переезда было два мотива. Я мог благополучно оставаться в Нью-Йорке, заведовать все тем же бюро «Свободы». Но я к сорока пяти годам полжизни прожил в одной большой державе, полжизни — в другой, а в Европе, которую очень люблю, не жил никогда. Второй мотив более туманный, но для меня очевидный: я подумал, что если в сорок пять лет не в состоянии сделать решительного жеста, то не сделаю его никогда. Какое-то вливание адреналина.

С тех пор ни разу не пожалел, потому что, потеряв Нью-Йорк, много приобрел — европейскую жизнь в центре Европы, где вечером в Праге сажусь в поезд, а утром просыпаюсь в Венеции. Пять часов до Берлина, пять часов до Вены. До той же Москвы, с которой жизнь моя связана уже в силу того, что там печатаюсь и там мои друзья, два часа лету.

И. Т. А что для вас иностранцы значили в эмиграции? Насколько вы сближались с ними, появились ли у вас друзья, изменилось ли вообще представление о человеке?

П. В. Оно вообще должно меняться — просто со временем. А вот пространственное перемещение для меня оказалось несколько легче, чем для людей из Москвы или Питера, и вот почему. Любопытная штука, которую я осознал довольно поздно. То, что родился и вырос в Риге, — аукнулось во взрослой жизни. С детства я знал, что одно и то же понятие можно выразить, как минимум, на двух языках. На магазине было написано не «Хлеб», а «Хлеб» и Maize . Не «Молоко», а «Молоко» и Piens . Да еще другим алфавитом — не кириллицей, а латиницей. То, что можно назвать альтернативным сознанием, присутствовало изначально. Был уже опыт жизни в иной языковой среде. Хотя Рига для меня была русским городом. Поэтому она мне сейчас и чужда, когда приезжаю: с одной стороны, абсолютно своя, знакомая до последнего камешка, а с другой — чужой город, потому что теперь не русский. Тем не менее двуязычие, двувариантность — то, чего человек из собственно России лишен. Думаю, что это было одним из моих преимуществ.

А иностранец — вариант человека. Друзей не завелось. Во-первых, я не ставил такой задачи — ассимилироваться, не собирался ничем другим заниматься, как только бумагу пачкать на родном языке. Помимо всего, как человек, занимающийся словами, не люблю выглядеть глупее, чем есть, а на иностранном языке это неизбежно. Грубо говоря, стесняюсь говорить на иностранном языке. А при стеснении — какая же дружба.

И. Т. Но эмоциональное, художественное впечатление от иностранщины, от заграницы, от жизни людей, от жилища, от манер, от одежды — что из этого вы восприняли, что заразило вас?

П. В. Я убежден: во всем, что касается жизни, — чем больше точек, тем точнее график. Поэтому чем больше вижу жизненных укладов, тем точнее осознаю свой. Путешествия — для чего существуют? Это же не просто так — поехать и глазеть, не бегство от чего-то, это постановка самого себя в разные декорации.

И. Т. А чья мудрость вам ближе по душе?

П. В. Итальянская. Наверное, если брать стереотипно — а стереотип суммирует вековую мудрость: немцы трудолюбивее, англичане разумнее, американцы предприимчивее и проще. Но средиземноморские народы — им нет равных по умению извлекать радость из каждой минуты, и здесь на первом месте итальянцы. Итальянское мировоззрение — то, что мне близко и дорого: жизнь — праздник. Я живу с таким ощущением всегда. Никто, кроме итальянцев, не в состоянии жить так красиво. В чем бы то ни было — в футболе, в пении, в вине, в кухне, в самом языке. Сам итальянский язык всегда кажется понятным, вот что обманчиво и поразительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Пётр Вайль - Картины Италии [litres]](/books/1144281/petr-vajl-kartiny-italii-litres.webp)