Лариса Буракова - Почему у Грузии получилось

- Название:Почему у Грузии получилось

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн Иванов Фербер

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4295-0012-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Буракова - Почему у Грузии получилось краткое содержание

Почему у Грузии получилось - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В итоге кропотливой работы, в которую очень много сил вложил заместитель Бендукидзе Лежава, все министерства сформулировали пять приоритетов среднесрочного развития, обозначили критерии выполнения и возможные преграды для их реализации. Вся информация была собрана в рамках одного документа под названием «Основные данные и направления», который, в свою очередь, учитывался при планировании бюджета.

Министерства и раньше так или иначе готовили документы с приоритетными направлениями развития. Но, как правило, к реальной жизни эти тексты имели мало отношения. Например, программа по экономическому развитию и сокращению бедности включала шестьсот приоритетов. Как в такой ситуации можно эффективно планировать бюджет? Вспоминает Лили Бегиашвили:

Раньше, например, в парламенте могли два месяца не платить зарплату вообще. Были люди, которые и по восемь месяцев не получали денег. Все это оправдывалось дефицитным бюджетом или секвестром бюджета. Это было попросту криминальное государство. Представьте, вы – строительная компания, сделали ремонт, а вам не платят, потому что секвестр. Это же криминал!

Выработка своего рода алгоритма планирования бюджета во многом способствовала формированию единого государственного подхода. За основу был взят принцип – как можно меньше денег брать из бюджета и обосновывать все планируемые расходы.

Конечно, старые привычки иногда проявлялись, о чем рассказывает Бегиашвили:

Мы делали проект бюджета на следующий год, и ко мне подходят из какого-то агентства и говорят, что им нужно увеличить бюджет. Спрашиваю, на что. Выясняется, они намеревались купить новую машину «Нива». Смотрю, у них в прошлогоднем документе тоже «Нива» записана. Спрашиваю, что такое, зачем? А они говорят, что старая уже сломалась и что они каждый год новую покупают. Конечно же, машина за год не ломается, просто до этого никто внимания не обращал, и жили они себе спокойно.

Однако многое удалось искоренить путем пристального контроля:

На сессиях правительства по бюджетным вопросам батони [46]Каха всегда был защитником частного бизнеса, – чтобы на него не накладывали никаких лишних сборов или налогов. Он был единственным министром, который проверял каждую цифру (еще любил считать премьер-министр). Батони Каха доставал свой большой мобильник с калькулятором и любой проект на нем просчитывал. Казалось, все уже решено, почти принят проект, но в конце поднимал голову Бендукидзе и говорил: «Там поставлена такая-то цифра. Она неверная. Вот эта правильная цифра». И начинали все заново.

Именно удар сразу по всем направлениям при реформировании госуправления (и кадровая чистка, и пересмотр принципов работы, и изменение планирования бюджета) позволил добиться реальных результатов. Сама по себе дебюрократизация практически не имеет смысла. Без всесторонней подпитки другими реформами все очень быстро (а в госаппарате особенно) возвращается на круги своя. Так, например, не состоялась административная реформа в России, заявленная практически в то же самое время – в марте 2004 года и, казалось бы, подкрепленная законом о федеральном бюджете на 2006 год: «Правительство Российской Федерации не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2006 году численности федеральных госслужащих, работников учреждений и организаций бюджетной сферы, а также расходов на ее содержание» [47].

Несмотря на бодрые правительственные сообщения и в 2006 [48], и в 2007 [49] годах о сокращении численности госслужащих в России на 235 тысяч по сравнению с 2004 годом, Росстат сухо констатирует рост числа работников в федеральных органах государственной власти: в 2005 году на 138,8 тысячи, в 2006 году – еще на 61,7 тысячи. Причем такого резкого роста за год, как в 2005 году, то есть непосредственно в ходе реформы, не отмечалось в российской истории ни разу – ни в 1990-х, ни в 2000-х.

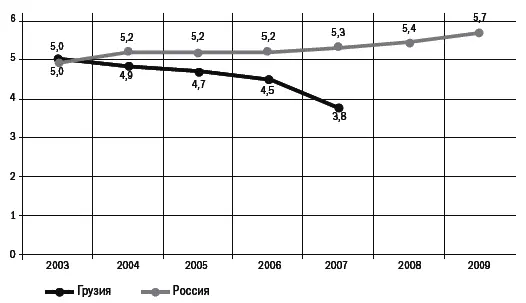

Интересно, что в 2003 году доля занятых в секторе госуправления, обороны и соцобеспечения в России и Грузии была одинаковой – 5 процентов, но к 2007 году в Грузии этот показатель снизился до 3,8 процента, а в России вырос до 5,3 процента и еще быстрее стал увеличиваться в дальнейшем (см. график).

Занятость в секторе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение» как доля общей занятости в России и Грузии, 2003–2009 гг. (%)

Источники: Российский статистический ежегодник. 2009. С. 136 (www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html1/05-05.htm);

Россия в цифрах. 2010 (www.gks.ru/bgd/regl/b10_11/IssWWW.exe/Stg/d1/06-03.htm);

Statistical Yearbook of Georgia. 2009. Р. 43 (www.geostat.ge/index.php?action=wnews&lang=eng&npid=2)

Сформировать новый госаппарат – это лишь задача минимум, решение которой позволяет продвинуться на следующий этап реформирования всех остальных сфер силами новых чиновников.

Реформа МВД

Говоря о дебюрократизации, невозможно не упомянуть о самом успешном и наглядном примере – реформе МВД.

Одна из первых инициатив новой власти в считаные дни изменила то, что, как всем казалось, изменить невозможно, тем самым добавив уверенности населению в своем выборе и власти – в своих методах.

В Грузии правоохранительные структуры всегда были одним из наиболее коррумпированных элементов, а в 1990-х годах они оказались деморализованными в результате вооруженных конфликтов, резкого падения дисциплины, повторяющихся коррупционных амнистий и разгула преступности и коррупции.

Часть преступного мира влилась в полицию, а сама полиция, с одной стороны, срослась с профессиональными криминальными группировками, а с другой – с коррумпированными правительственными чиновниками и политиками. Возникла ситуация, когда трудно было различить действия полиции и криминальных авторитетов, стала еще более глубокой и без того существующая пропасть между полицией и гражданами, а жаловаться коррумпированным чиновникам было бесполезно. Население часто обращалось за помощью к криминальным авторитетам и ворам в законе [50], а не к полиции…

Одной из наиболее коррумпированных была дорожная полиция (бывшая ГАИ), которая практически полностью перешла на «самообеспечение», обирая как местных, так и проезжавших транзитом иностранных водителей [51].

Глава парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Хатуна Гогоришвили рассказала о проведенном ею еще до реформы полиции эксперименте: машину, которая двигалась по 400-километровому маршруту Тбилиси–Батуми, не нарушая правил, гаишники останавливали через каждые 3 километра с одной только целью – получить мзду за проезд.

Грузинский рецепт реформирования оказался очень простым и понятным: если есть неработающий, изъеденный коррупцией институт, единственный способ исправить ситуацию – ликвидировать его и создать новый.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: