Александр Широкорад - Артиллерия в Великой Отечественной войне

- Название:Артиллерия в Великой Отечественной войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-065142-9, 978-5-403-03497-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - Артиллерия в Великой Отечественной войне краткое содержание

Артиллерия в Великой Отечественной войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Под прикрытием дымовой завесы через ров переправились 14 пушек, часть из них сейчас же открыла стрельбу прямой наводкой по вражеским амбразурам. Пулеметной очередью враг пересек одну из козловых опор моста, но ее быстро восстановили.

Огнеметчик ефрейтор Сервиладзе под прикрытием огня пехоты спустился с вала и поджег два дома у редута № 2 в Цитадели. Через некоторое время из горящего дома вышли и сдались в плен около двухсот немецких солдат и офицеров. Воспользовавшись этим, наша пехота спустилась со рва и вошла в Цитадель.

Возвращаясь после выполнения задания на заправку огнемета, ефрейтор Сервиладзе встретил раненого товарища. Взяв его заправленный огнемет, он вновь возвратился в Цитадель и, зайдя противнику в тыл, залил огненной струей амбразуры редута, простреливавшие ров и вал. Редут надолго смолк. Саперы тем временем пробирались по насыпи перекрытия и опускали мелкие заряды взрывчатки в вентиляционные и дымовые трубы казематов, уничтожая засевших там гитлеровцев.

В полдень приступили к постройке тридцатитонного моста для танков. Он возводился на клеточных опорах рядом с мостом для артиллерии. Вначале дело шло быстро. Части выделили людей, которые перенесли к месту постройки лесоматериал. В этой работе активно участвовали местные жители. Была уже завершена установка опор, когда ожили до этого молчавшие амбразуры в крепостной стене. Всякий, кто показывался на мосту, падал раненым или убитым. Снова пришлось прибегнуть к бочкам со взрывчаткой и огнеметам. На подавление вражеских огневых точек ушло много времени и сил. Противник разгадал наш прием и установил в одном из казематов пулемет, прикрывающий подходы ко рву. Только после сильного задымления редута № 1 удалось сбросить в ров бочку с взрывчаткой. Но этот взрыв не подавил все амбразуры. Тогда к краю рва подошли наши огнеметные танки, но амбразуры были расположены слишком низко и потому оказывались в мертвой зоне, струи огнеметов и снарядов танковых пушек не попадали в них. И опять выручила смекалка наших воинов. Подбираясь к амбразурам с безопасных направлений, они бросали перед ними ящики, бочки, бревна, создавая завал, который плотной стеной вырастал перед амбразурой, ослепляя и обезоруживая врага. Вот уже заглохли нижние окна редута № 1. Работать саперам стало спокойнее.

Я торопил с постройкой моста, считая, что только ввод танков в Цитадель позволит быстро завершить ликвидацию окруженной группировки противника. Задача эта была поручена 261-му инженерно-саперному батальону. Командир батальона сам произвел разведку и принял решение взорвать земляной вал и стены крепостного рва, создав, таким образом, аппарели для въезда танков. В полночь прогремел мощный взрыв. Наружная стена рва и вал были разрушены до основания. Чтобы уменьшить крутизну откосов, дополнительно произвели три взрыва. В 3 часа ночи 22 февраля танки и самоходная артиллерия 259-го танкового и 34-го тяжелого танкового полков вошли в Цитадель. Только тогда гитлеровцы группами от 20 до 200 человек стали сдаваться в плен…

Ожесточенные бои шли на всех участках. Западный равелин Цитадели блокировали гвардейцы 27-й стрелковой дивизии совместно с танкистами 259-го и 34-го танковых полков. Заместитель командира дивизии генерал М.И. Дука предложил гарнизону равелина сдаться. Фашистские офицеры ответили отказом, гарнизон продолжал сопротивляться. Генерал Дука – бывший командир одного из соединений белорусских партизан – применил против врага свой, партизанский метод. По наклону к главному входу в равелин покатились горящие бочки с мазутом. Жаркий, удушливый дым выкурил фашистов из их нор, и они выползли с поднятыми руками» [147].

Действия против фортов и уличные бои в Познани дали командованию Красной Армии бесценный опыт, который был использован при штурмах Кёнигсберга и Берлина.

Глава 4

Советская железнодорожная артиллерия накануне войны

В середине 20-х гг. ХХ века все советские железнодорожные установки были переданы военным морякам. Основных причин для этого было две. Во-первых, патологическая боязнь советского военного и политического руководства британского Гранд Флита. И маршалы, и члены Политбюро были уверены, что британские линкоры подойдут вплотную к нашему побережью и начнут расстреливать советские порты и города. Соответственно, их должен будет встретить огонь береговых батарей и железнодорожных установок.

Второй причиной передачи флоту железнодорожной артиллерии было питание их исключительно выстрелами корабельных орудий.

Для сравнения, в Германии в 1939–1945 гг. около 80 % железнодорожных установок, включая самые крупные, принадлежали вермахту, и лишь немногочисленные установки калибра 15–20,3 см – флоту. Причем у многих установок, в том числе 29-см, 38-см и 40,6-см, качающиеся части были взяты от морских артсистем.

Командование РККА прекрасно понимало значение тяжелой железнодорожной артиллерии в боевых действиях на суше и тоже желало иметь свою железнодорожную артиллерию.

Так, в утвержденном 3 августа 1933 г. списке артиллерийского вооружения на 1933–1937 гг. для артиллерии «резерва Главнокомандования» планировалось иметь 180-мм железнодорожные пушки с дальностью стрельбы до 42 км и 356-мм пушки с дальностью стрельбы 27–28 км. Однако эти планы так и остались на бумаге.

5 апреля 1938 г. была составлена новая система вооружений 1938 г. В ней уже предусматривалось создание железнодорожных 180-мм и 356-мм пушек с дальностью стрельбы 48 км и 77 км снарядами весом 70 кг и 508 кг, а также 500-мм гаубиц с дальностью стрельбы 25 км снарядом весом 1250 кг. Работы над 356-мм пушкой и 500-мм гаубицей начались в конце 1938 г. Головным разработчиком (разработка качающейся части) было ОТБ НКВД (шарашка в ленинградской тюрьме «Кресты»). К июню 1941 г. были изготовлены качающиеся части 356-мм пушки ТП-1 и 500-мм гаубицы ТГ-1, а также один универсальный железнодорожный транспортер. Для проведения полигонных испытаний транспортер и обе качающиеся части были доставлены на АНИОП, где в конце лета 1941 г. должен был состояться отстрел обеих систем. По плану к концу 1942 г. должно было быть изготовлено 16 гаубиц и 14 пушек на железнодорожных установках. Однако производство систем отставало от графика, так как многие заводы оказались загружены работами по созданию «большого флота». В боевых действиях обе системы не участвовали, а после войны находились несколько лет на хранении, а потом сданы на лом. Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в СССР имелись только железнодорожные установки ВМФ.

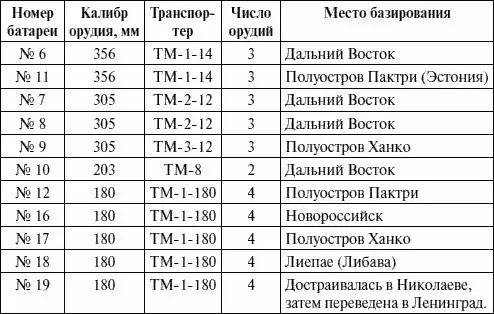

Таблица 24

В июле 1941 г. Военный совет Балтийского флота принял решение установить на железнодорожные платформы морские орудия калибра 100–152 мм, предназначенные для строившихся кораблей и состоявшие на хранении в арсенале.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: