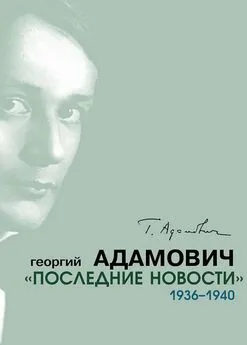

Георгий Адамович - «Последние новости». 1936–1940

- Название:«Последние новости». 1936–1940

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906980-52-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Адамович - «Последние новости». 1936–1940 краткое содержание

«Последние новости». 1936–1940 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тут, однако, надо сделать одно общее замечание, крайне важное для понимания советской литературы на теперешнем «отрезке времени» и вытекающее из всего того, что происходит в России. Сформулировать его можно так: литература не поспевает за властью, литература не понимает власти. Сталин ликвидирует большевизм (с какими целями — в данном случае не имеет значения). Но не трогает, так сказать, декорации. Официально «заветы Ильича» пребывают в прежней силе — и литература растеряна, не имея еще возможности отречься от них, но чувствуя в то же время, что следовать им уже не принято. Литература «революционнее» власти, т. к. ближе к традиции в понимании слова «революция». Она не поспевает за сталинскими «метаморфозами», да и не может поспеть. Власть на словах поощряет «учебу» у Маркса и Ленина, а на деле отрекается от них, что тут бедной государственной литературе делать? Когда она окончательно поймет содержание новейшего «заказа», ей, по-видимому, придет конец как словесности советской в прежнем значении слова — и чем она будет питаться дальше, предвидеть трудно: у Сталина мыслями не разживешься. Но до тех пор вся она проникнута душком, который должен слегка раздражать особо-чувствительные, особо-благонадежные московские носы — и вся она представляет собой факт скорей исторический, чем подлинно живой и действенный.

Относится это, конечно, лишь к мечтам о «пожарах». Уверенность в «окончательной достроенности» идейного мира — как выражается мой корреспондент — убеждение, что не над чем больше биться, нечего больше решать, какое-то новое донельзя упрощенное соединение понятий «действительности» и «разумности» — все это не поколеблено нисколько и в прямой связи с отклонениями политического курса не находится. Насчет этого у советской литературы сомнений быть не может, пока она не изменила самой себе в самой сути вещей. Это ее «пафос», а по-нашему — в этом ее несчастье, ее бессилие, ее порок… Но не буду увлекаться, не стану в десятый или сотый раз полемизировать все на ту же неистощимую тему. Ограничусь сегодня определением позиции и комментарием к тому, что сказано в письме.

Корреспондент мой утверждает, что выбор сюжета у Гладкова безупречен. Подчеркиваю снова, что писатель этот ему решительно не по душе. Случайно произошло, что вступился он именно за него. Гладков в данном споре — имя нарицательное. Для автора письма важно, что в «Трагедии Любаши» изображен эпизод полностью, во всех деталях постижимый обыденным рассудком, полностью, во всех деталях поддающийся практическому разрешению. Работница терпит неприятности на заводе. Ее несправедливо преследуют. Она готова пасть духом. Но правда в конце концов торжествует — и работница наша снова стоит у станка, веселая и довольная… Не имеет значения, что Гладков — бездарен. Он мог бы быть и талантлив. Возможны тысячи вариантов такого же рода «трагедии» с инженерами вместо работниц и даже с какими-нибудь коммунистическими героями. Но существенно то, что тут не над чем ломать голову. «Не над чем биться, — снова цитирую письмо. — Ничего общего это не имеет с сомнениями Гамлета, с трактирной беседой двух Карамазовых, с умиранием Ивана Ильича. Загадка, может быть, и есть — но она совсем в другом плане. Придет опытный, рассудительный человек, взглянет, взвесит — и наведет порядок: тот-то виноват, этот прав, то сюда, это туда. Все абсолютно ясно. Но только не над чем „биться“ — не над чем и задуматься (а это-то, пожалуй, самое удивительное). Нам нестерпимо скучно и душно, нам хочется распахнуть окна, приподнять крышку ящика, нам кажется, что „это — не литература“… но вдумаемся: если мир построен, если все в нем известно и решено, что же остается литературе, кроме этого? Конечно, она может уйти в созерцательную, полурастительную поэзию инстинктов и снов. Но если она еще цепляется за мысль, что остается ей? Любашина „трагедия“ — и больше ничего? Нельзя ни углубляться, ни взлетать в другие сферы, ибо неизбежно начнется там „отсебятина“ или возникнут ощущения, не предусмотренные общественным кодексом, — и постройка даст трещину. Скажу даже, что почти безразлично, по принуждению ли передала литература монополию на миротолкование партийным мудрецам или искренне убеждена в окончательной „объясненности“ жизни, — результаты в обоих случаях одинаковы: писатель ограничивает себя темами как бы „антиметафизическими“, предвзято-имманентными, сам за собой следя, чтобы не выйти за пределы их. Настоящая „трагедия“ нелюбопытна, а подлинная тут-то для многих, вероятно, и начинается, потому что приходится изменить самому понятию творчества, веками установленному, теснейшим образом связанному с духом новой европейской культуры, — и опять вгоняемому (притом вгоняемому „в два счета“, в ударном порядке) в какое-то средневековье, не органическое, каким было то, а механическое… Боюсь, достаточно ли ясно я выражаюсь, улавливает ли читатель неустранимую связь между одним и другим: отказ от метафизического любопытства (хотя бы с уверенностью найти ультра-позитивный ответ) сразу приведет к Гладкову и к работницам, терпящим служебные неприятности, ибо рассудку нечем больше заняться. Да ведь если машина налажена, если сознание ее законченности, ее полезности, ее разумности укрепилось прочно, отчего не увлечься смазкой отдельных винтиков и колесиков, вместо того чтобы наподобие героя Хеминцера размышлять: что есть веревка? Один пишет о досадных производственных инцидентах, другой — об авиации, третий — „отображает“ борьбу народовольцев с точки зрения новейших достижений — и все обстоит благополучно. Куда, зачем, для чего, до каких пор — об этом знают основоположники и вожди, а мы, мол, писатели, люди маленькие, вождям и основоположникам во всем доверяем, им виднее. Как они решили, так, значит, и есть».

Скромность — прекрасное свойство. Можно к этому добавить, что разнузданные «метафизические» импровизации бывают иногда хуже упражнений на заданную тему. Если нарицательному Гладкову противопоставить, например, нарицательного Пшибышевского — что же, предпочтем Гладкова: по крайней мере он не рядится в гении… Но это элементарно ясно, никто насчет этого спорить не станет. И все-таки то, что несет с собой советская литература, — ужасно и страшно по какому-то предвкушению метерлинковского «термитизма». Вернее, не страшно, а «было бы страшно», ибо невозможно представить себе, что она донесет то, что несет. Невозможно представить себе такое перерождение, такую «перестройку» человека, чтобы он с этим примирился и не взорвал литературу изнутри. Есть разные типы людей: религиозные, рассудочные, встревоженные, уравновешенные, и мы далеки от мысли устанавливать градации между ними, проповедовать превосходство одних над другими. Нет, не в этом дело. Но когда человек — особенно в двадцать лет — смотрит на небо и море, на звезды и леса, когда он углубляется в самого себя, где-то в сознании его должно шевельнуться недоумение: что такое все это? Что такое жизнь? И берет он в двадцать лет книгу, чтобы найти ответ (или хотя бы — отклик) этому недоумению, а не только иллюстрацию к последнему декрету или политическому событию. Иначе нужна общая вера, общее знание, побуждающее к разработке частностей, но при этом условии каждый свободен в ее творчестве и не боится, конечно, касаться основ и верхов его. Ошибки ведь быть не может, раз налицо общее знание и общая вера, — а в советском вдохновении сдержанность продиктована именно осторожностью. Автор письма радуется такому положению вещей, как будто не вникая в особенности его. Но, в сущности, он именно «вгоняет», втискивает литературу в рамки, обольщаясь тем, что это естественные ее границы… Наше же отрицание внушено именно отрицанием границ и уверенностью в правоте личных вопросов и ответов без оглядки на непогрешимые авторитеты. Даже не только — в правоте: в необходимости их, в возвышающей их силе, в преображающем и очищающем воздействии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: