Пётр Кропоткин - Анархия и нравственность

- Название:Анархия и нравственность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2023

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-175559-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Кропоткин - Анархия и нравственность краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Анархия и нравственность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Надо, однако, сказать, что, уже начиная со времен Древней Греции вплоть до настоящего времени, метафизическая философия находила высокоталантливых последователей. Они не довольствовались описанием небесных светил и их движений, грома, молнии, падающих звезд или живых растений и животных, но стремились к пониманию окружающей нас природы как мирового целого, а потому им удалось сделать многое для развития знания вообще. Уже первые мыслители метафизического направления поняли, и в этом была их великая заслуга, что, как ни объяснять явления природы, в них нельзя видеть произвола каких-то властителей мира. Ни произвол и страсти богов, ни слепые случайности не в силах объяснить жизнь природы. Мы вынуждены признать, что всякое явление в природе – падение такого-то камня, течение такого-то ручья, жизнь данного дерева или животного – представляет собою необходимые проявления свойств всего целого, всей одушевленной и неодушевленной природы. Они являются неизбежным и логическим последствием развития основных свойств природы и всей предшествовавшей ее жизни; и эти законы может открывать человеческий ум. В силу этого мыслители-метафизики нередко предвосхищали открытия науки, высказывая их в поэтической форме. Действительно, благодаря такому пониманию мировой жизни уже в V веке до начала нашего летосчисления некоторые греческие мыслители, несмотря на свою метафизику, высказывали такие предположения о природных явлениях, что их можно назвать предвестниками современной научной физики и химии. Точно так же впоследствии, в Средних веках и позже, вплоть до XVII века, важные открытия делались и такими исследователями, которые, придерживаясь метафизических или даже чисто религиозных объяснений в истолковании духовной и особенно нравственной жизни человека, тем не менее следовали научному методу, когда приступали к изучению наук физических.

Вместе с тем и религия приобретала понемногу более одухотворенный характер. Вместо представления об отдельных человекоподобных богах появились в Греции, особенно у пифагорейцев, понятия о каких-то общих силах, создающих жизнь мира. Таково было представление об «огне» (т. е. теплороде), проникающем весь мир, о «числах», т. е. математических законах движения; о «гармонии», т. е. о закономерности в жизни природы; причем, с другой стороны, зарождалось и представление о едином существе, управляющем всем миром. Появлялись также и намеки на «Мировую Правду» и «Справедливость».

Однако долго удовлетворяться такими отвлеченными понятиями греческая философия, очевидно, не могла; и уже за четыреста с лишним лет до нашего летосчисления явились, с одной стороны, софисты и аморалисты (не признававшие обязательности нравственных требований), а с другой стороны, мыслители, как Сократ и Платон (в V веке), Аристотель (в IV веке) и Эпикур (в III веке), заложившие основы Этики, т. е. науки о нравственном, не утратившие значения вплоть до настоящего времени.

Писания софиста Протагора (родился около 480 года до нашей эры) дошли до нас только в отрывках, а потому нельзя составить себе цельного представления о его философии. Известно только, что к религии он относился отрицательно, а саму нравственность считал установленной человеческими обществами, причем эта нравственность, по его мнению, обусловливалась всем развитием данного народа в известную эпоху, вследствие чего нравственные правила различны у разных народов. Из этого выводилось заключение, что добро и зло – понятия относительные.

Такие идеи проповедовал не один Протагор, и вскоре в Греции создалась целая школа софистов, развивавших подобные мысли.

Вообще, в Древней Греции мы не наблюдаем склонности к идеалистической философии, там преобладало стремление к действию, к воспитанию воли, к деятельному участию в жизни общества и к выработке человека сильного умственно и энергичного. Вера в богов, руководящих поступками людей, угасала. Весь уклад жизни тогдашней Греции, состоявшей из небольших, независимых республик, жажда познания природы и ознакомление с окружающим миром благодаря путешествиям и колонизации – все это влекло человека к утверждению своей самобытности, к отрицанию власти обычая и веры, к освобождению ума. И рядом с этим совершалось быстрое развитие наук, тем более поразительное, что немного столетий спустя, уже в Римской империи, а особенно с нашествием варваров, двинувшихся на Европу из Азии, научное развитие заглохло на многие века во всем человечестве.

Умственное движение, порожденное софистами, не могло долго продержаться в той же форме. Оно неизбежно вело к более глубокому изучению человека – его мышления, его чувств, его воли и общественных учреждений, а также всей жизни Космоса – Вселенной, т. е. всей природы вообще. А при таком изучении поверхностное отношение софистов к вопросам нравственным скоро перестало удовлетворять вдумчивых людей. Развитие же наук, освобождая человека от рабского повиновения религии и обычаю, вело к выработке основ нравственности путем опытного знания – гораздо полнее, чем это могли сделать софисты при помощи диалектики.

Все это, вместе взятое, подрывало философию простого отрицания.

Во имя истинного знания выступил против софистов Сократ (469–399 до Р. X.). Он разделял их революционные стремления, но он искал более прочную опору для обоснования нравственности, чем поверхностная критика софистов. Оставаясь революционером и в религии и в философии, он сводил все к верховному разуму человека и к выработке им внутренней гармонии между разумом и различными чувствами и страстями. Притом Сократ не «отрицал», конечно, «добродетели», а только понимал ее очень широко, как способность преуспевать в умственном развитии, в искусствах и в творчестве, для чего прежде всего нужно знание, не столько естественно-научное знание, сколько понимание общественной жизни и взаимных отношений между людьми. Добродетель, учил он, не внушение богов, а обоснованное знание того, что действительно хорошо и что делает человека способным жить, не тесня других, а относясь к ним справедливо: способным служить обществу, а не себе одному. Без этого общество немыслимо.

Полнее изложил эти воззрения и одухотворил их идеалистическим пониманием нравственного учения Сократа Платон (428–348 до Р. Х.). Он еще глубже заглянул в сущность нравственного, хотя и мыслил как метафизик. Не ставя себе задачей передачу основных мыслей Платона в их отвлеченной форме, а придерживаясь только их сущности, можно так выразить его учение: в самой природе существуют идеи добра и справедливости. В мировой жизни много злого и несправедливого, но рядом с этим заложены основы всего хорошего. Это хорошее и справедливое Платон и старался выяснить и показать всю его силу, чтобы оно стало руководящей нитью в жизни людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

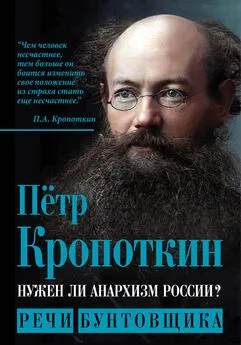

![Петр Кропоткин - Анархия и нравственность [сборник]](/books/1065328/petr-kropotkin-anarhiya-i-nravstvennost-sbornik.webp)