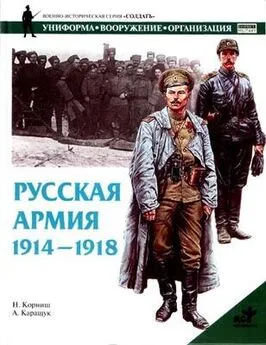

Н. Корниш - Русская армия 1914-1918 гг.

- Название:Русская армия 1914-1918 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-17-025192-0, 5-271-10653-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Н. Корниш - Русская армия 1914-1918 гг. краткое содержание

Русская армия периода Первой мировой войны в течение десятилетий подвергалась многочисленным нападкам по разным причинам: политическим и по невежеству. Тем не менее она была одной из мощнейших армий мира и внесла огромный вклад в победу стран Антанты в войне. Об организации, истории создания, обмундировании и многом другом рассказывает книга Корниша.

Текст сопровождается уникальными фотографиями. Цветные иллюстрации подготовлены на основании документов военного времени и дают точное представление об униформе русской армии во время Первой мировой войны.

Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей Первой мировой войны и военной формы.

Русская армия 1914-1918 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Латышские [97]

Как одна из балтийских территорий России, Латвия находилась прямо на линии германского наступления в Прибалтике в 1915 г. 1 августа того же года были сформированы 9 латвийских стрелковых батальонов под командованием латышских офицеров. В 1916 г. батальоны были сперва объединены в одну, а позднее — в 2 бригады (каждая — из 2 полков). К началу 1917 г. бригады были сведены в дивизию, которая вошла в VI Сибирский корпус Северного фронта [98]. Во время службы в русской армии латыши сражались на своей собственной земле. Тем не менее, дивизия попала под влияние большевистских агитаторов и сыграла значительную роль в Гражданской войне, сражаясь на стороне Красной армии [99].

Сербские

В конце 1915 — начале 1916 гг. было дано разрешение на формирование Сербской пехотной дивизии из славян — военнопленных австро-венгерской армии. Дивизия создавалась под Одессой и насчитывала около 10 тыс. солдат и офицеров [100].

Чешские

Чехословацкий легион являлся, возможно, наиболее знаменитой из всех «инонациональных» частей и был сформирован в августе 1914 г. Эта часть включала первоначально 4 роты и действовала в Галиции, однако царское правительство до конца 1915 г. не давало разрешения на ее развертывание. В то время она развернулась в Чехословацкий стрелковый корпус — 8 стрелковых рот, рота траншейных орудий — всего около 1600 человек. После Февральской революции Временное правительство санкционировало развертывание полка в дивизию путем набора австро-венгерских военнопленных. К тому времени, когда Чехословацкий армейский корпус принял участие в боях во время наступления Керенского, он насчитывал 7 тыс. человек [101].

ФОРМА И СНАРЯЖЕНИЕ [102]

Вплоть до первых годов XX в. обувь и одежда строились самими войсками из материалов, отпускавшихся правительством. Эта «полковая экономия» приводила к большой потере времени, которое могло быть использовано для обучения, а недостаточный контроль оставлял у многих солдат убежденность в том, что правительство равнодушно к их судьбе. После русско-японской войны было решено упразднить подобную практику. К 1909 г. около 50% продукции изготавливалось по контрактам, за которыми теоретически наблюдало Главное Интендантское управление. Офицеры приобретали форму и снаряжение у поставщиков в больших городах, а качество обмундирования было намного лучше, чем у нижних чинов.

Казаки должны были обмундировываться сами, так же как и другие иррегулярные конные части. Форма кавказских казаков базировалась на их традиционной одежде и больше походила на кавказскую, нежели на русскую.

На фотографии, снятой в начале 1917 г., изображена 122-мм гаубица Шнейдера-Путилова обр. 1909 г. из 32-го мортирного дивизиона. Орудие, по-видимому, новое. Открытый ландшафт и зимняя форма орудийной прислуги дает хорошее представление об условиях борьбы на неплодородных равнинах Восточного фронта в холодное время года.

За обмундирование Государственного ополчения отвечало местное начальство соответствующего района. Единственными обязательными требованиями были единообразие униформы, наличие алых погон и ополченского креста на фуражке. Вследствие этого, несомненно, в первые месяцы войны многие ополченцы были одеты в устаревшее обмундирование: белые гимнастерки и темно-зеленые шаровары.

Парадная и другие виды формы сами по себе представляют значительный интерес и весьма объемны по содержанию, поэтому здесь мы ограничимся только предметами, которые носились боевыми частями — например, для офицеров было обычным, и не только в 1914 г., носить свои парадные фуражки в полевых условиях.

Служебная форма

В 1907 г. в качестве расцветки служебной (походной) формы для всех чинов и родов войск был принят цвет хаки светлого оливково-зеленого оттенка. После стирки и активного ношения хаки выцветал до почти белого, особенно, в жарком климате Юго-Западного и Кавказского фронтов.

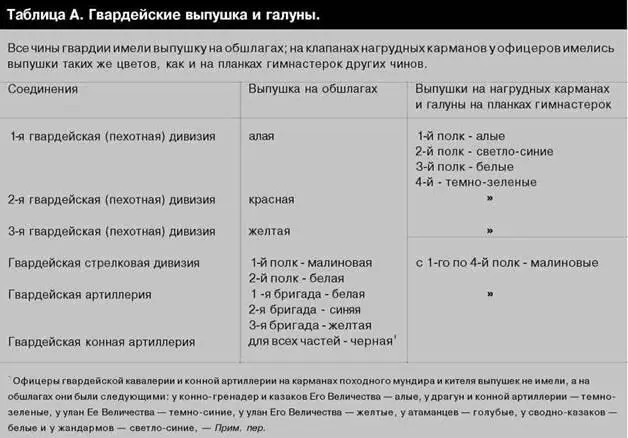

Офицерская походная формавключала в себя китель, шаровары, сапоги высотой до колена и фуражку с козырьком. Однобортный китель цвета хаки изготовлялся из хлопка для лета и из шерстяной ткани для зимы, застегивался на пять металлических или кожаных пуговиц. У кителя была разрезная пола, два внутренних по бокам и два накладных нагрудных кармана с клапанами в виде фигурной скобки. Воротник — стоячий, высотой 45 мм, застегивался на два крючка. Обшлага — прямые для пеших войск и «мыском» для конных. Клапаны нагрудных карманов на кителях офицеров гвардейской пехоты имели выпушку, указывавшую на место полка в дивизии, выпушка же на обшлагах означала дивизию.

Офицерские погоны были столь значимым символом, что в 1918 г. революционный режим запретил их ношение [103]. Погоны были твердыми, съемными, с ярким металлизированным галуном; чины на них обозначались металлическими звездочками и просветом основного цвета, а части и рода войск — дополнительными спецзнаками.

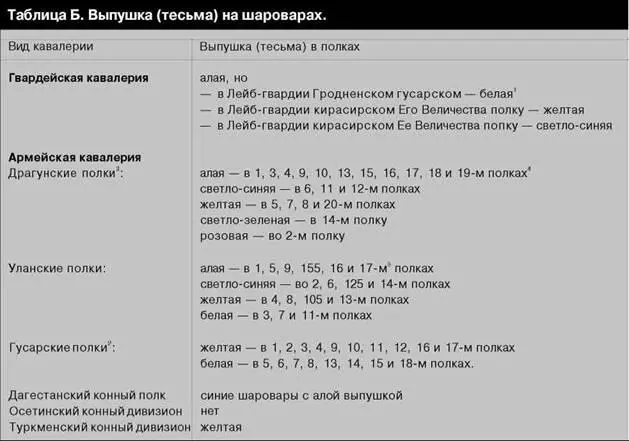

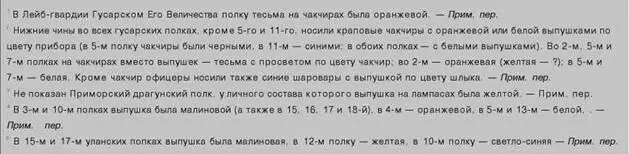

Шаровары шились с расчетом на ношение их заправленными в высокие сапоги, они были темно-зеленого «царского» цвета для пехоты и прочих пеших войск. Кавалеристы носили серо-синие рейтузы, или же полковых цветов: малиновые для гусар и темно-синие — для прочих. Кавалерийские шаровары имели выпушки полковых цветов. В полевых условиях наиболее практичными являлись шаровары цвета хаки без выпушек, которые и получили в ходе войны всеобщее признание. Горные артиллеристы носили гладкие шаровары черной кожи [104].

На темно-синих шароварах степовых казачьих войск имелись широкие лампасы войсковых цветов.

Рядовым и унтер-офицерамвплоть до 1912 г. выдавался солдатский вариант офицерского мундира, но без нагрудных карманов. Несмотря на его официальную отмену, он, однако, использовался во время войны. Практически универсальной была гимнастерка (ее прототип — русская крестьянская рубаха-косоворотка), она не заправлялась в шаровары. Форму нижних чинов дополняли высокие сапоги и фуражка. Существовало несколько вариантов гимнастерок, шившихся как по заказам, так и собственно в частях. Обычно на гимнастерке имелись один-два нагрудных кармана, варьировалась и система застегивания: либо вертикально от центра воротника, либо со смещением в одну из сторон. Наиболее часто гимнастерка застегивалась на пять маленьких металлических или костяных пуговиц. Для лета и зимы гимнастерки строились из хлопчатобумажной или шерстяной материи соответственно. Обшлага были или прямыми, или с разрезом, застегивавшимся на две пуговицы. В армейской пехоте пулеметчики и разведчики

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: