Александр Кудряшов - Под хештегом #Мосолово. Книга 2. День отъезда, день приезда – один день…

- Название:Под хештегом #Мосолово. Книга 2. День отъезда, день приезда – один день…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005672049

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кудряшов - Под хештегом #Мосолово. Книга 2. День отъезда, день приезда – один день… краткое содержание

Под хештегом #Мосолово. Книга 2. День отъезда, день приезда – один день… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

№137/26.02.2022/ Конец зимы 2022 года

Утром 25 февраля было минус 5, снежный наст лежит плотно, решил выйти на лыжах. Отправился в полдень, светит яркое и теплое солнышко, тишина и благодать. Лыжи сами бегут и по лыжне, и по целине, хороший денек. Но, кажется, этот день уже – закрытие сезона, потому что прогноз показывает на дальнейшее тепло. Иду, скольжу, загораю, но из головы не выходит происходящее вокруг.

Красота зимнего леса

№136/23.02.2022/ А наши не придут?

А наши не придут… Такое время ныне – Не тот сегодня год, война совсем не та. Никто не слышит глас, взывающий в пустыне. Да и пустыни нет – сплошная пустота.

Андрей Шигин

Рязанский радиоинститут, конец 60-х годов, студенческое общежитие №2 факультета автоматики на Братиславской. Время завершения зимней сессии, сдачи зачетов и экзаменов за текущий семестр (декабрь – середина января) разительно отличалось от начала нового семестра (конец января) активностью на кухне. В первом случае по вечерам на газовой плите одиноко кипятились чайники, студенты накачивали себя крепким чаем, когда готовились к экзаменам, а денег, да и продуктов уже ни у кого не оставалось. Когда же народ возвращался после короткого зимнего отпуска, на кухне картина менялась: жарилась на сковородках картошка, шипела яичница, в кастрюлях закипали куры, варились пельмени и готовилась прочая снедь, так что свободную конфорку приходилась ждать.

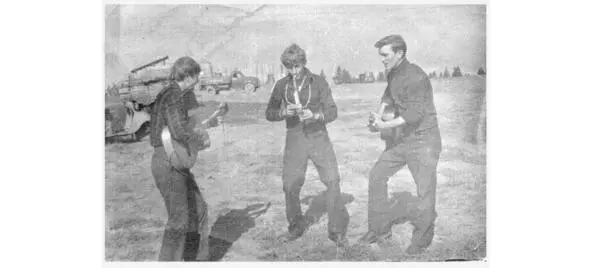

Толя Лаухин, Миша Гринин, Костя Дорофеев лабают джаз. Пермская целина, 1968 год.

Из дома после каникул студенты привозили съестные припасы – картошку, лук, сало, мороженных кур, банки с солеными огурцами и помидорами и т. д. За окно через форточку подвешивали сетки с продуктами. Иногда этот традиционный припас разнообразился особенными деликатесами. Такой праздник однажды устроил Миша Гринин – наш профорг и мастер раздавать клички, как внутри нашей 630 группы, так и за ее пределами. Например, в нашей группе он наградил студентов новыми именами: Интеграл (Толя Лаухин, который, спасибо тоже Мише, имел и запасную кличку – Гриша), Чекист (Саша Нежданов), Дед (Валера Дедковский), Друг (Женя Ковалев), Брат (Витя Фурсов), и даже Опасность (Илья Рабинер). Меня назвал почетно – Мосолов, видимо, я тогда уже начал прославлять родную деревню. И сам не остался в стороне – разрешил, а может и приказал, себя называть Батей. А также обосновал намерение быть профоргом группы, сказав, что до института работал на заводе и профсоюзные дела знает, в отличие от нас, школьников.

На этот раз гостинцы из Мишиного родного дома на Брянщине включали несколько банок соленых белых грибов и закатанную 3-х литровую банку жидкости приятно малинового цвета. Поначалу эту емкость приняли за сок, но там содержалась настойка спиртовой эссенции крепостью 80 градусов. Под такую роскошь живо начистили и пожарили пару сковородок картошки с салом и пиршество началось! Эссенция – выше любых коньяков, под стать выпивке была и закуска, чудо – грибы и чудо картошка. Как положено, пошли разговоры о родных местах, воспоминания о детстве, о родителях. Белые соленые грибы – невиданное для Мосоловских краев дело, потому что в наших лесах белых обычно было немного, их сушили или тут же варили. А в Мишиных банках находились исключительно шляпки молодых, небольших белых грибков. Удивлялся, потому что понимал, сколько же времени и желания нужно было родителям Миши, чтобы насобирать и приготовить такое богатство.

Иван Михайлович Гринин

И Миша рассказал коротко о своих краях и семье, в том числе, что его родители партизанили в Брянских лесах. Он сослался на известный телефильм, наш советский первый 4-х серийный блокбастер из 60-х годов, «Вызываем огонь на себя». И отметил, что его отец и мать воевали в том партизанском отряде, который громил вражеский аэродром в г. Сеща, откуда летали немцы бомбить Москву, о чем повествовал фильм. Все смотрели этот телефильм, поэтому после таких слов мы пропитались уважением к боевому поколению отцов и подняли тост за родителей Миши Гринина.

Гринина Екатерина Трофимовна

На такой спонтанный праздник в небольшую комнатку студенческого общежития набивалось по 6—8 и больше человек. Даже не знаю, как мы там помещались, но в веселой компании и за хорошими разговорами всем было уютно. Когда сейчас с друзьями углубляешься в воспоминания об этих вечерних посиделках, так и кажется, что вот-вот откроется дверь и войдет кто-то из наших ушедших друзей. Например, Гриша или Друг, Чекист или Дед, или еще кто-то. Войдут, удивятся и скажут: ого, тут у вас праздник, что пьем и чем закусываем, подвиньтесь – и мы раздвинемся и найдем старым товарищам место и рюмку. Но наши не придут, и мы не соберемся так уже никогда…

Будто вчера это было, хотя промелькнули уже много десятилетий. В 21 веке мы каждый год, в день Радио 7 мая, приезжаем в Рязань, на встречу выпускников. В этот день я с утра по пути заезжаю за Михаилом Ивановичем Грининым, с нами обычно на встречу едет и его жена – Светлана. В дороге туда и обратно разговариваем, размышляем о прошлом и настоящем. Однажды Миша, вспоминая родителей, их боевую партизанскую юность, сказал, что у него есть книги о Брянских партизанах, как создавались отряды и как воевали с врагом, в том числе, рассказывалось о родителях Михаила Гринина. Я прочитал эти книжки, написанные командирами боевых партизанских отрядов, Ф. С. Данченковым и А. А. Пижуриным.

Авторы, совсем еще молодые офицеры Красной армии, попавшие в окружение при стремительном наступлении немцев летом – осенью 1941 года, на своем примере показали, как становились советские люди партизанами. Какие были варианты: а) прятаться по чердакам и заимкам, б) пойти служить немцам или в) драться против захватчиков. Выбор непростой, и люди вели себя по-разному, героев было много, но и предателей было немало. Каждый решал за себя сам, кем стать. Костяком отрядов становились попавшие в окружение офицеры и солдаты, которые, без команды из Москвы, собирали и готовили оружие, создавали партизанские отряды и уже к зиме 1941 года начали лесную войну против врага. К ним присоединялись местные жители, коммунисты и комсомольцы, советские работники. Немцы стояли под Москвой, выходили на Волгу, к Сталинграду, «было все на кону». Но бойцы верили в Красную армию, ждали, когда придут наши, и партизанскими атаками приближали Победу. Страна выходила из тяжелейшего положения, связь с Москвой и радиостанция в отряде установилась с лета 1942 года. Тогда же партизаны регулярно начали получать самолетной доставкой оружие, боеприпасы и медикаменты, и отправлять раненных на Большую землю. До этого времени боевые операции и координация велись только на местном уровне. Русские люди в оккупации ненавидели немцев, но больше даже предателей, холуев – полицаев, старост, и судили их по законам войны. И это была не бессильная ненависть, а творческая сила, помогавшая в тяжелых условиях воевать и побеждать врага. Отдавая порой свои молодые жизни…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: