Константин Мзареулов - Фантастика. Общий курс

- Название:Фантастика. Общий курс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Мзареулов - Фантастика. Общий курс краткое содержание

Сокращенная версия монографии Мзареулова.

Фантастика. Общий курс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

§16. Синтез жанровых течений

Как нетрудно догадаться, предпринятая попытка жестко разграничить фантастику по характерным направлениям оказалась немногим успешнее, чем все предыдущие. Предложенная система классификации, хотя и охватила большое число течений, оказалась весьма рыхлой, включив в себя заведомо разнородные элементы, поскольку не удалось (да и немыслимо!) последовательно выдержать единый принцип детерминации жанровых направлений. Тут и деление на основе источника фантастичности (НФ, фэнтэзи, УФ), и по типу сюжета (специально был выделен только приключенческий, т к. производственный сюжет характерен преимущественно для НФ, а прочие сюжетные типы встречаются достаточно редко и тоже, как правило, «привязаны» к определенным направлениям), и по доминирующей тематике произведения (космическая опера, религиозная, военная, эротическая фантастика и т д.). Отказ от смешения принципов малопродуктивным, поскольку в таком случае за пределами обзора неизбежно остались бы некоторые течения, названия и жанровые признаки которых можно считать устоявшимися и общепринятыми.

Не последняя из сложностей однозначной классификации кроется в том очевидном обстоятельстве, что любое литературное направление имеет «ядро», достаточно строго соответствующее жанровым признакам, и «периферию», где происходит своего рода диффузия, т е. взаимопроникновение идей, тем, образов и сюжетов между соседними течениями. Поэтому космическая опера включает научно-фантастические идеи, строится на приключенческом сюжете, часто содержит юмористические и утопические (или антиутопические) элементы. Точно так же в утопии практически обязательно имеются научно-фантастические компоненты прогностического характера, приключенческие или производственные сюжетные линии, возможно наличие «родовых признаков» других направлений.

Подобная диффузия присуща многим, если не всем, областям культуры и науки. К примеру, на стыке биологии, физики и химии возникают пограничные научные дисциплины: биофизика, биохимия, физическая химия, физическая химия, молекулярная биология и даже такие труднопроизносимые гибриды, как физико-химическая биология или биофизическая химия. Очевидно, что любая система жанровой классификации способна дать четкое определение лишь «ядру» литературного направления, но никак не бесчисленным пограничным течениям вроде военно-политической антиутопии с элементами юмористической эротики…

Осуществленный в этой главе анализ фантастических произведений наглядно продемонстрировал, что в «чистом» виде ни одно фантастических направлений практически не встречается, а немногочисленные исключения лишь подтверждают это правило. Любые попытки создать произведение сугубо научного, эротического, приключенческого и т д. содержания неминуемо ведут к рождению заведомо скучного опуса. Осмелимся утверждать, что все наиболее интересные, серьезные и талантливо написанные фантастические произведения обязательно имеют отличительные черты, свойственные нескольким течениям жанра.

Другая особенность жанровой диффузии – плавный переход одного течения в другое. Практически идентичные сюжеты, ситуации и персонажи нередко встречаются в произведениях принципиально различных направлений. Один-два абзаца наукообразных комментариев превращают гриновского Друда (УФ) в беляевского Ариэля (НФ). Булычевский сериал о похождениях «супергерлы» Алисы Селезневой начинался как стопроцентный «хай тек» («Девочка, с которой ничего не случится», «Остров ржавого лейтенанта», «Сто лет тому вперед» и др.), однако в поздних повестях этого цикла («Заповедник сказок», «Козлик Иван Иванович», «Лиловый шар»), построенных по той же схеме и населенных теми же персонажами, внезапно появляются Дед Мороз, Кот В Сапогах, Змей Горыныч, Баба-Яга, Фея, колдуны, и таким образом НФ превращается в сказочную фантастику. Амберский цикл романов Роджера Желязны заведомо относится к технофэнтэзи (т е. носит следы влияния НФ), т к. параллельные Миры-Отражения, в которых не действует огнестрельное оружие, пересекающая анфиладу Отражений Черная дорога и сам способ путешествий между Отражениями – основаны на магии. Очень близок к Амберу фантастический фон повести Степана Вартанова «Белая Дорога»: те же параллельные вселенные, нанизанные на Белую Дорогу, тот же запрет на мощные средства поражения. Но это уже не фэнтэзи, a НФ, поскольку перечисленные чудеса носят вполне материальный характер и созданы некоей сверхцивилизацией при помощи циклопических механизмов.

И в романе Юрия Брайдера и Николая Чадовича «Евангелие от Тимофея» наличествует аналогичный набор фоновых деталей: нескончаемая череда параллельных миров, вдоль которых тянется Тропа, пройти которой способны лишь избранные. Однако природа Необычайного авторами не акцентируется вовсе, а произведение оказывается блестящим социально-политическим памфлетом на стыке научной и условной фантастики. Здесь же уместно было бы вспомнить и то, как легко и непринужденно религиозные легенды трансформируются в НФ посредством нехитрого допущения: дескать, боги и демоны были космическими пришельцами! Таким образом, остается лишь постулировать, что внутрижанровые границы фантастики в принципе не могут быть непроницаемыми, но, напротив, открыты для взаимного обмена идеями, образами, мотивами, сюжетами.

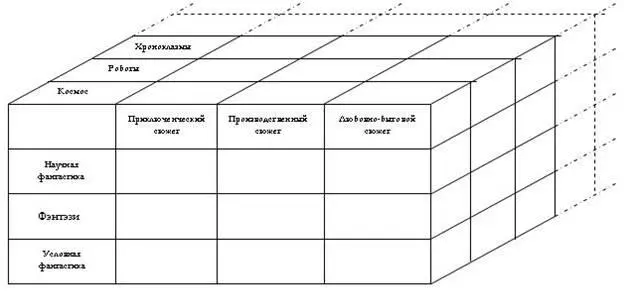

Очевидно, любая всеохватывающая и вместе с тем корректная классификация жанровых направлений должна учитывать, по меньшей мере, три определяющих фактора: происхождение фантастической компоненты, доминирующий тип сюжета и главную тему произведения. Возможный способ решения подобной задачи видится в конструировании морфологического ящика, то есть трехмерной, в данном случае, таблицы, на осях которой обозначены все известные разновидности перечисленных характеристик: 3 типа фантастичности, 3 типа сюжетов и около двух десятков важнейших тем, затрагиваемых в фантастическом жанре. Точки пересечения всех трех осей и выделяют главные течения фантастики. При этом следует учитывать, что некоторые «кубики» такой пространственной решетки останутся незаполненными, поскольку для фэнтэзи, к примеру, реализуется в основном приключенческий сюжет, тогда как в произведениях УФ он практически не встречается. К сожалению, многомерные морфологические ящики сложны для восприятия, поэтому такую систему классификации трудно назвать наглядной, а следовательно – удачной.

Значительно более наглядной и удобной оказалась модель, предложенная Г.И.Гуревичем – Карта Страны Фантазий (см.§1 этой главы). Однако, схемы подобного рода имеют общий хронический недостаток, поскольку чрезмерная статичность изображенных границ не позволяет демонстрировать характер взаимодействия большого числа тем, сюжетов и задач, а также типов фантастичности. Оптимальным способом наглядного изображения зыбкости внутрижанровых барьеров и взаимопроникновения различных течений представляется полный отказ от жестких разграничительных линий (каковых в действительности и не существует!) и аллегорическое изображение жанра не в виде сухопутной страны, обладающей неизменными очертаниями, но – в символах непрерывно переменчивой морской стихии. Предлагаемый автором Океан Фантастики бушует в берегах всевозможных тем, в Океан впадает Река Сюжетов, разделяющаяся на множество потоков; акватория Океана рассечена архипелагами основных приемов, которые применяются фантастами. В этом Океане есть свои отмели (соответствующие различным формам мелкотемья) и глубокие впадины» отражающие степень проникновения в тему посредством тех или иных творческих приемов и методов. В местах, где сюжетный поток омывает какой-либо берег и достигает той глубины, которую дозволяет рельеф дна, – образуется определенное направление фантастики. Океан Фантастики связан с Миром Реальности проливами, символизирующими важнейшие функции жанра: прогностическую, развлекательную, воспитательную и популяризаторскую.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: