Владимир Кантор - «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского

- Название:«Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-98712-661-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Кантор - «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

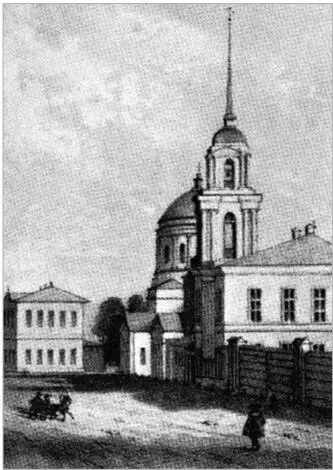

Как он и ожидал, Чернышевский был причислен к Сергиевской церкви и возведен в сан священника.

Сергиевская церковь в Саратове

После обряда возведения в священнический сан он записал на отдельном листочке, вшитом им затем в свой молитвенник: «Родился я, по словам матушки Евдокии Марковны, 1793 года июля 5 дня утром, что было во Вторник, на память преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца, в храме коего Бог сподобил меня быть и служителем себе во благое мне, – служителем святых, пренебесных и достопоклоняемых таинств его, в каковую и должность вступил 5-го же июля 1818. – Дай Боже Великий, чудный в делах промышления Твоего, но редко познаваемый в путях сих, благочестиво и кончить начатое во славу Трисвятого Имени Твоего, молитвами пресвятого Сергия, Радонежского Чудотворца…» [28] Ляцкий Евг . Н.Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет // Современный мир. 1908. № 5. С. 47.

Это и в самом деле был его выбор, его установка. Он служил Богу, причем, пройдя школу семинарского образования, служил сознательно и искренне. Стоит привести слова ректора Саратовской духовной семинарии: «Это был один из самых религиозных священников, каких на своем веку я знал. Назвать хотя бы ту редкость, что, будучи уже довольно глубоким старцем, каким я его знал, он ежедневно бывал у всех церковных служб в соборе, от которого жил неблизко, когда от дома своего должен был взбираться к собору на весьма высокую гору, к чему кафедральный протоиерей нимало не обязуется» [29] Никанор (Бровкович А.И.), архиепископ Херсонской и Одесской . О значении семинарского образования (По поводу смерти Чернышевского) // Саратовские епархиальные ведомости. 1890. № 1. С. 608.

. Действительно, «не обязуется», но служба его была по душе, а не по обязанности. Конечно, он резко отличался не только от сельских, но и от городских священников, пренебрегавших даже прямыми обязанностями, бравших взятки и пьянствовавших. Не случайно получил он (все же был замечен) почетную церковную должность в 1828 г.: «мая 21 по предположению преосвященного Иринея, данному Пензенской духовной консистории, определён саратовским градским благочинным». В этой должности он состоял 15 лет. А благочинный – это прямой посредник между архиерейской властью и священниками города, и его первой обязанностью было наблюдение за поведением и нравственностью священнослужителей. Было, наверно, непросто, и врагов он себе нажил. Но в этот год произошло еще событие, высветившее судьбу саратовского протоиерея ярким, можно сказать, историческим светом. Протоиерей записал в молитвенник: «1828 года июля 12-го дня поутру в 9-м часу родился сын Николай. – Крещён поутру 13-го пред обеднею. Восприемн<���иками> протоиерей Фёдор Стеф<���анович> Вязовский, вдова протоиерейша Пелагея Ивановна Голубева» [30] Цит. по: Демченко А.А . Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. С. 33.

.

В отличие от дочки сын выжил, но так и остался единственным ребенком в семье. И отношение было к сыну как духовному наследнику, единственному, которому он мог и хотел передать то лучшее, до чего сам доработался в своей трудной жизни. Больше детей не было. Не исключено, что причиной были не очень удачные роды. Мать стала больной женщиной. Как вспоминал НГЧ: «С тех пор, как помню мою матушку, я помню её беспрестанно страдающею мучительною болью – то в правом боку, то в голове, то в груди, то в правой ноге» ( Чернышевский , I, 599–600). Поэтому, думаю, нельзя говорить о бесплодии.

Младшая сестра матери Николая выходила замуж дважды. После смерти первого мужа, от которого у нее осталось двое детей, она вышла за мелкопоместного дворянина Николая Дмитриевича Пыпина и родила еще 20 детей. Один из них, Александр Николаевич Пыпин, крупный ученый, ставший даже академиком, всю жизнь был верным другом НГЧ, думаю, понимая его значение в русской культуре.

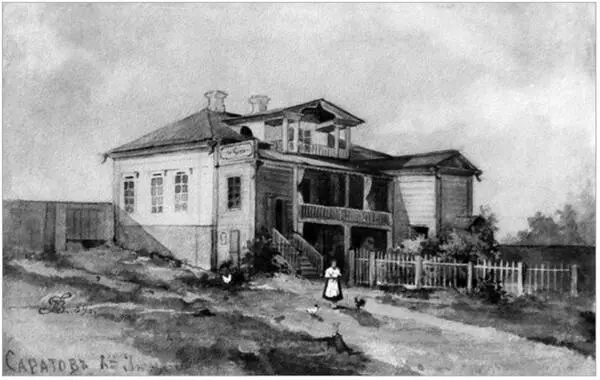

Дома и строения обеих семей находились в одной усадьбе, и дети виделись и общались практически ежедневно. На усадьбе жили и другие люди, снимавшие флигеля. Летом там было много детей. Играли в лапту, бабки, забирались на столб, прыгали через яму, запускали змея. Зимой катались на дровнях или салазках с высоких взвозов – прямо на лед реки.

Жизнь была небогатой, но достаточной . Лишних денег не водилось, но проблем с одеждой и пищей никогда не было. Не было нянек, тем более гувернеров и гувернанток. Вот слова НГЧ: «Оба отца писали с утра до вечера свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги. Они желали быть – и были, – нашими няньками. Но надобно ж обшить мужей и детей, присмотреть за хозяйством и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств» (XV, 152).

Дом Чернышевских. Акварель В.А. Пыпиной

Все же была и прислуга: несколько горничных, кучер, соответственно в конюшне были лошади, две для выездов, одна для поездок на базар и за водой. Держали кур и павлинов. Сад с грушами, яблонями и вишнями спускался к Волге. В доме Чернышевских было восемь комнат. Столько же и в доме Пыпиных. Обе сестры с мужьями и детьми много лет жили практически одной семьей. В театр не ходили, главное развлечение было чтение, много и часто читали вслух. В доме правили женщины. НГЧ привык, что домом руководит его мать, мужья отдавали все заработанные деньги женам, которые распоряжались и финансами, и всей недвижимостью. Думаю, отдавая своей жене Ольге Сократовне весь свой заработок и полностью подчиняясь ей в делах домашних, Николай Гаврилович воспроизводил архетип родительского дома. Это и был тот средний уровень достатка, который он полагал необходимым для каждого человека, чтобы человек мог развиваться духовно. В семьях не было никогда ссор. Как писал Духовников, все члены обоих семейств подчинялись, уважали и слушались Гавриила Ивановича, как старшего; его слово – закон; он не скажет дурного, не сделает предосудительного, в нужде же Гавриил Иванович всегда помогал Пыпиным.

Еще два слова об отце: «В конце жизни кафедральный протоиерей Г.И. Чернышевский, занимавший пост саратовского благочинного с 1828 по 1861 г., был известной и почитаемой личностью в Саратове. За свою священническую и миссионерскую деятельность в Саратовской епархии он получил много церковных наград, в числе которых он имел и самые высокие – два ордена Св. Анны II и III степени, что свидетельствует о признании его заслуг в Синоде» [31] Захарова И.Е. Материалы к биографии Г.И. Чернышевского // Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы: Сборник научных трудов. Вып. 18. Саратов, 2012. С. 124.

. Заслуг было много, и, надо сказать, Николенька привык отцом гордиться.

Интервал:

Закладка: