А. Панов - Большой космический обман США. Часть 20. Аэродинамический нагрев и «космические» капсулы НАСА

- Название:Большой космический обман США. Часть 20. Аэродинамический нагрев и «космические» капсулы НАСА

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005114365

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Панов - Большой космический обман США. Часть 20. Аэродинамический нагрев и «космические» капсулы НАСА краткое содержание

Большой космический обман США. Часть 20. Аэродинамический нагрев и «космические» капсулы НАСА - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Шар, как уже говорилось, аэродинамическим качеством не обладает, но уже пластинка, если ее поместить в потоке воздуха ' наклонно, показывает наличие подъемной силы. В космонавтике использовали такую пластинку (правда, круглую в поперечном сечении и выпуклую в сторону потока), а сзади расположили отсек экипажа – получился спускаемый аппарат в форме фары. Такая конструкция обладает аэродинамическим качеством до 0,35 или, иначе говоря, в движении при определенном наклоне передней стенки фары возникает подъемная сила, достигающая величины 35% от силы лобового сопротивления. Подъемная сила дает возможность проводить спуск по более пологой траектории, с меньшими перегрузками.

Такая форма характерна для спускаемых аппаратов космических кораблей «Союз», «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон». Правда, корабль «Меркурий» не мог воспользоваться своей формой для создания подъемной силы. Конструктивное решение корабля не позволяло этого сделать, а спуск аппарата всегда происходил по баллистической траектории». [2] Нет никаких оснований не верить автору, по поводу его утверждения о том, что корабль «Меркурий» «не мог воспользоваться своей формой для создания подъемной силы». Но если Евгений Попов прав, относительно конструктивного решения «космической» кастрюли «Меркурий», которая не позволяла этой конструкции пользоваться подъемной силой аппарата, то автоматически это утверждение должно относиться к капсуле «Джемини».

Между «космическими» аппаратами программ НАСА «Меркурий» и «Джемини» принципиальной разнице по форме не было. Это означает, что и капсула «Джемини» в американской мифологии должны была происходить по баллистической траектории. Отсюда следует, что аэродинамический нагрев для капсул программы «Меркурий» и «Джемини» должен проявляться в большей, аномальной форме. Спуск «двойной нырок» НАСА не упоминается. Автор полагает, что форма космического аппарата в виде конуса или «фары» со смещенным центром тяжести и небольшой асимметрией, является оптимальной для того, чтобы у такого аппарата возникла подъемная сила, что уменьшило бы перегрузки при спуске с орбиты: «Что же необходимо создать для осуществления наклона передней стенки фары при обтекании ее потоком воздуха? В принципе это можно было сделать с помощью системы ориентации аппарата.

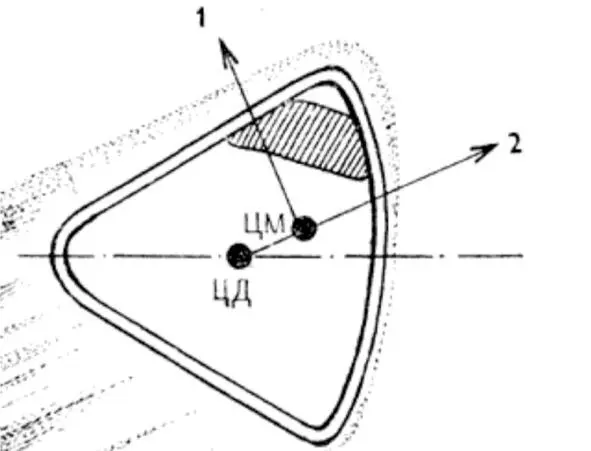

Правда, расход топлива при этом достигал бы очень больших значений: ведь надо было создать значительные управляющие моменты для компенсации моментов, возникающих под действием аэродинамических сил. И с точки зрения затрат огромных масс топлива этот путь неприемлем. Более простое решение – смещение центра масс относительно оси симметрии. У фары в качестве основной несущей поверхности используется передняя сгонка – днище, имеющее форму сегмента сферы относительно небольшой кривизны. Боковая поверхность спускаемого аппарата выполняется либо в форме конуса, либо при сочетании конуса и части сферы. Спуск космического аппарата осуществляется днищем, тепловым экраном вперед. Поскольку по внешнему виду спускаемый аппарат является телом вращения, то его центр давления (результирующей силы аэродинамического воздействия) находится на оси симметрии.

Рис.1. Смещение центра масс спускаемого аппарата: 1 – подъемная сила; 2 – направление полета; ЦМ – центр масс; ЦД – центр давлений; заштриховано место наиболее массивного оборудования. Так что смещенный центр масс располагают между днищем и центром давления. Такая центровка обеспечивает устойчивое положение спускаемого аппарата в воздушном потоке (днищем вперед), а также несимметричное обтекание спускаемого аппарата. Благодаря последнему, появляется подъемная сила, перпендикулярная набегающему потоку“. [2] Автор в своей публикации сообщает о „двойном погружении в атмосферу“. Благодаря этому методу гасится высокая скорость аппарата. Возникновение подъемной силы было использовано в полетах советских космических аппаратов. Они снижали скорость своего входа в атмосферу с помощью двойного погружения в атмосферу: „Для спускаемого аппарата с системой управления движением возвращение с Луны может решаться и иным путем.

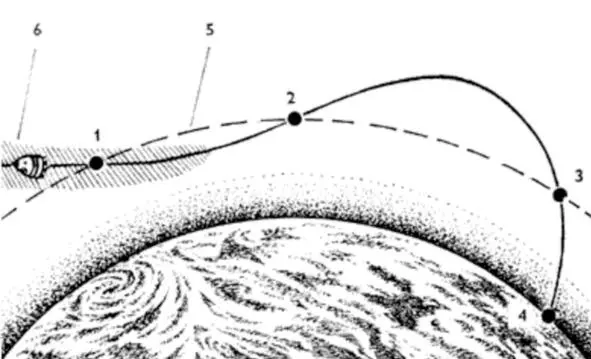

Рис.2. Двойное погружение в атмосферу: 1 – первый вход в атмосферу; 2 – выход из атмосферы; 3 – второй вход в атмосферу; 4 – посадка; 5 – условная граница атмосферы; 6 – коридор входа. При достаточно крутом входе в атмосферу, когда угол входа больше 2°, траектория спускаемого аппарата даже при малых постоянных значениях угла атаки и небольшом коэффициенте качества (в пределах 0,2—0,3) содержит восходящие участки, т.е. возможно рикошетирование аппарата. В этом случае допустимо двойное погружение спускаемого аппарата в атмосферу (рис. 2). При подлете к Земле со второй космической скоростью при угле входа 3° спускаемый аппарат после первого погружения выходит из атмосферы на эллиптическую орбиту и затем вновь входит в атмосферу, но уже на расстоянии 10000 км от точки выхода. Однако обеспечение точного места посадки при этом затруднительно, поскольку при отклонении скорости на 0,001 (около 8 м/с) от расчетной приводит к отклонению дальности точки вторичного входа в атмосферу на 300 км, а отклонение угла наклона траектории на 0,1° – к отклонению дальности на 180 км. Чтобы эта неопределенность уменьшилась, траектория должна иметь как можно больший угол наклона в точке вылета из атмосферы. Правда, величина этого угла ограничивается запасом аэродинамического качества спускаемого аппарата, а также допустимым пределом максимальных перегрузок (в ином случае будут более глубокие погружения в атмосферу на первом участке). На промежуточном участке полета управление аппаратом невозможно, и поэтому накопленное отклонение по дальности сможет быть скомпенсировано только на участке второго погружения в атмосферу». [2]

Ничего подобного при спуске «космических» аппаратов «Меркурий» и «Джемини» никогда не было. Это признает американский пропагандист Евгений Попов и сами американские фальсификаторы. Указанные капсулы в американской мифологии осуществляли «спуск с орбиты» по баллистической траектории, что означало большую скорость вхождения в атмосферу и большую температуру аэродинамического нагрева. Не было такого входа в атмосферу и у американских капсул программы «Аполлон», согласно американской мифологии. Американский пропагандист Евгений Попов скромно не замечает этот интересный факт! В тексте нет никаких упоминаний о том, кто конкретно использовал такой спуск с орбиты в атмосферу Земли с двойным погружением, с двумя «нырками». В отличие от американских фальсификаторов автор понимал, что пари спуске с орбиты очень вероятно появление аномальных ситуаций, когда внизу, в зоне максимального аэродинамического нагрева, оказываются не тепловой экран, а верхняя часть капсулы:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: