Дмитрий Протасов - Град сокровенный

- Название:Град сокровенный

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Протасов - Град сокровенный краткое содержание

Град сокровенный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

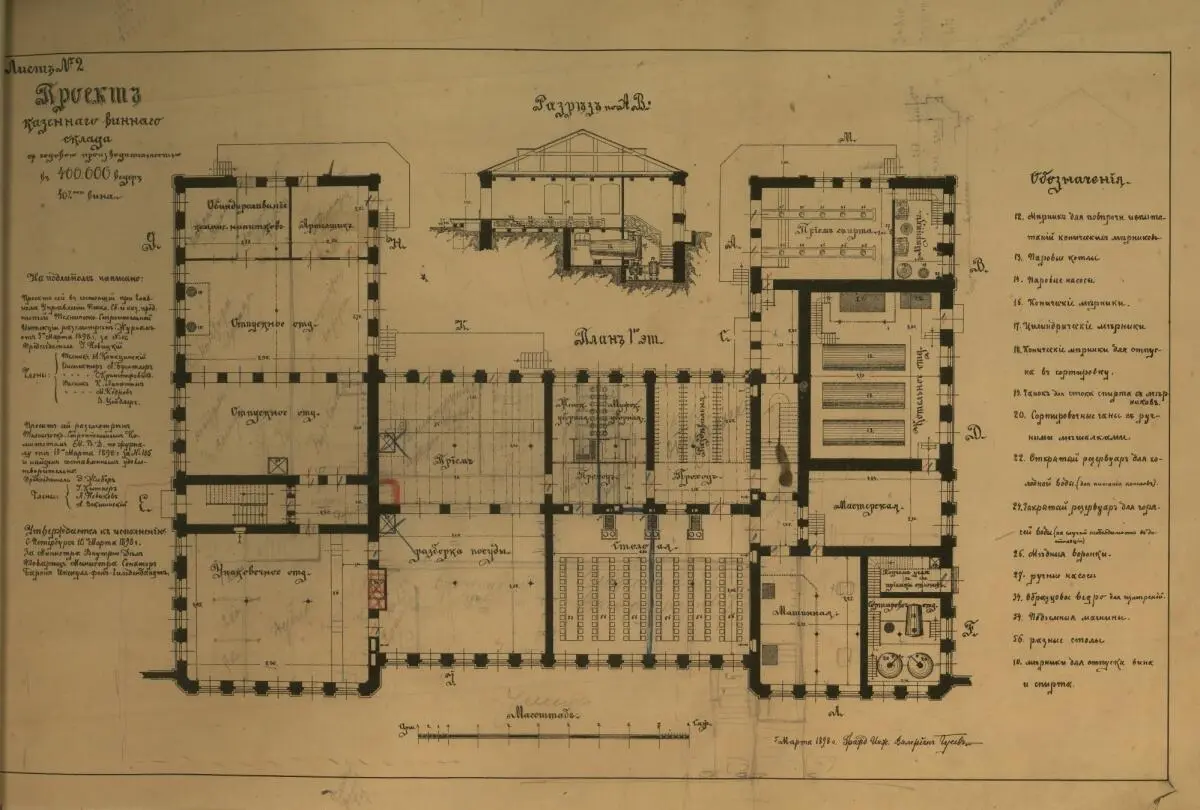

Спирт из природного сырья в Российской империи по-прежнему производился на многочисленных частных винокуренных заводах. Но теперь их продукция в обязательном порядке сдавалась, разумеется, за плату, в казну и свозилась на винные склады. Здесь спирт хранился в огромных, на 15 000 ведер, цистернах. Далее по трубам его подавали в сортировочные чаны, где спирт разбавлялся водой и очищался. Для этого применяли специальные фильтры из песка, древесного угля, толченых костей, битого, тщательно промытого стекла и ваты. А затем по трубам огненная жидкость поступала в цех розлива. При винных складах были организованы акцизные лаборатории, которые зорко следили за качеством поставляемого сырья и за соблюдением технологии и всех норм производства.

Реформа по введению государственной монополии имела несколько целей. Во-первых, фискальную – добиться увеличения доходов казны, во-вторых – улучшения качества крепких напитков, в-третьих – повышение культуры их потребления. Государство брало на себя обязательство продавать только «чистое вино», то есть смесь ректифицированного спирта с водой практически без естественных примесей – эфиров, альдегидов и сивушного масла. И это, конечно, гарантировало высочайшее качество алкоголя («питий» по старому). В результате были созданы технологии изготовления современной водки, дошедшие практически без изменений до настоящего времени. Полученный в результате напиток и стал называться «казённым вином».

До 1860-х г.г. в России производили т.н. «полугар», крепость которого измерялась отжигом. Готовый напиток поджигали, а в результате он должен был выгореть ровно наполовину. При правильном измерении это давало крепость в 38, 3 градуса. В конце XIX века, при появлении спиртометров, было предложено округлить эту цифру до 40 ровно. Так и возник современный стандарт столь любимого россиянами напитка – водки. Название «хлебное вино» сохранялось за водкой еще до 1930-х г.г.

Проект казенного винного склада (лист 2)

Готовая продукция на спиртзаводах разливалась в стеклянную тару, которая, кстати появилась только в 1905 году. До этого водка укупоривалась в бочонки, которые тщательно осмаливались. Емкость стеклянных бутылей была самая разная. От четверти – 3,07 литра (а еще полуштоф, четвертинка, чарка) до шкалика – 0,06 литра. Первым напитком, запущенным в массовое производство, стала 40-градусная «Пшеничная водка».

При складе была и казенная винная лавка. Все лавки в империи работали по единому плану, разработанному министерством финансов. Открывались они в семь утра и работали до восьми – десяти вечера в будние дни, а в субботние и предпраздничные до шести часов вечера. Продажа была полностью запрещена в Страстную неделю и в первый день Пасхи. Но по праздничным дням торговля продолжалась порой до самого утра. Товар не подлежал продаже малолетним и уже пьяным покупателям. Строжайше воспрещалось за алкоголь принимать в залог продукты. В каждой лавке обязательно должны были находиться икона, настенные часы, фонарь. Так же обязательной, была вывеска с информацией о строгом воспрещении распития вблизи лавки и о проверке сдачи не отходя от кассы.

В 1914 году началась Мировая война и вскоре Государь объявил в Российской империи Сухой закон. Торговля водкой высочайшим указом воспрещалась, и государственные спиртзаводы приостановили свою работу. В них продолжал скапливаться спирт, возбуждая дурные намерения у неустойчивой части населения. В 1917 году началось настоящее бурление вокруг спирта, а в конце 1917 года по всей огромной стране прокатились винные мятежи и погромы винных складов. Не избежал этой участи и Борисоглебск. Потрясающая драма произошла здесь 21 ноября 1917 года. Четыре тысячи солдат запасного полка, расквартированного в городе, разграбили склад, напились и подожгли его.

Вскоре после начала массового грабежа, а к складу прибежали многочисленные местные жители, запасшиеся мешками и корзинами, загорелись огромные цистерны, в которых хранилось 37 000 ведер спирта, да еще до 40 000 ведер вина. А затем они начали взрываться. Фонтаны горящего спирта обдавали людей, тащивших награбленное, превращая их в живые факелы. Безумство перепившейся толпы выплеснулось в город, где начались погромы и грабежи магазинов. Били витрины. Ломали уличные фонари.

Страшный алкогольный психоз и настоящее помрачение рассудка у тысяч пьяных людей унесли множество жизней. На пепелище сгоревшего склада было впоследствии найдено и захоронено (по данным отчета Городской Управы) 14 обугленных человеческих трупов, еще 17 человек от сильнейших ожогов скончались в больницах. По тем же данным, пострадавших исчислялось: 54 человека тяжело обожженных и 37 – легко. Но если учитывать, что при горении спирта в емкостях, туда кто-то упал, то его останков могли и не найти. Да и пострадавшие, особенно крестьяне из ближайших сел, обращались за помощью далеко не все. Так что полное число жертв погрома и количество пострадавших от пожара, нам досконально неизвестно.

Здание казенного винного склада очень сильно пострадало от пожара и грабительских действий толпы мародеров. В нем рухнули перекрытия. Через несколько лет руины были окончательно разобраны, и, в отличие от других городов, в Борисоглебске не сохранился великолепный памятник фабрично-заводской архитектуры.

Фрагмент стены завода. (Фото автора в наши дни)

На месте прежнего поизводственного комплекса сейчас находятся несколько многоквартирных домов по улице Терешковой. Лишь по проезду Элеваторному и сейчас тянется задняя, глухая кирпичная стена бывших складских помещений спиртозавода, чудом уцелевших во время пожара. Да между двумя жилыми зданиями сохранился небольшой фрагмент несущей стены самого завода (см. фото).

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

УЕЗДНОГО ГОРОДА

В

крупном уездном городе, каким являлся Борисоглебск, уже в девятнадцатом веке существовала достаточно развитая промышленность. Но, следует отметить, что она была относительно односторонней, а именно – пищевой и обрабатывающей. Город, как центр притяжения огромного количества сельскохозяйственного сырья, производимого в большом уезде с исключительно плодородными почвами, не мог не породить множество перерабатывающих предприятий.

По данным промышленных справочников Российской империи уже в 1866 году в Борисоглебске наличествовало 29 заводов. Из них 9 – салотопенных, 2 – мыловаренных, 5 – шерстомойных, 8 – кирпичных, 2 – ободейных (деревянные колеса), 2 – воскобойных и 1 – чугунолитейный. И скорее всего они были весьма небольшими, с малым количеством занятых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Лев Протасов - Красные озера [Publisher: SelfPub]](/books/1078939/lev-protasov-krasnye-ozera-publisher-selfpub.webp)

![Сергей Протасов - Новые земли [litres]](/books/1089244/sergej-protasov-novye-zemli-litres.webp)