Сергей Егишянц - Тупики Глобализации: Торжество Прогресса или Игры Сатанистов?

- Название:Тупики Глобализации: Торжество Прогресса или Игры Сатанистов?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-0171-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Егишянц - Тупики Глобализации: Торжество Прогресса или Игры Сатанистов? краткое содержание

Книга посвящена исследованию малоизвестных аспектов мирового процесса, именуемого глобализацией или глобализмом. Кто были предтечами глобализаторов, во имя чего и для чего этот процесс задумывался, методы его воплощения, дальнейшие его перспективы, чем это грозит человечеству — вот лишь немногие темы предлагаемой читателю книги. Автор вскрывает подлинные планы и цели апологетов глобализма, как в отношении всего мира, так и в отношении России. Книга написана в живой и увлекательной манере, для самого широкого круга читателей.

Тупики Глобализации: Торжество Прогресса или Игры Сатанистов? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

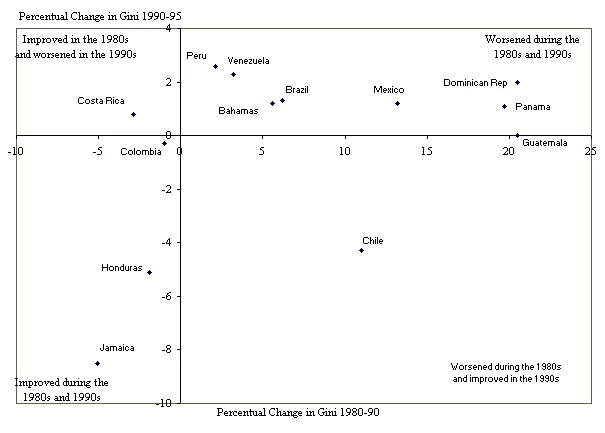

А теперь мы готовы проанализировать динамику имущественного расслоения в странах Латинской Америки, наиболее экономически связанных с США и, следовательно, с последствиями наката мондиализма. На нижеследующем графике (рис. 2.4) представлена динамика коэффициента Джини в этих странах в 1980-1990 годах (горизонтальная ось) и в 1990-1995 годах (вертикальная ось). При этом вся плоскость делится на 4 части, каждая из которых имеет свой смысл. Например, точка в нижней правой части означает, что в 1980-е годы коэффициент Джини вырос (поэтому точка правее нуля по горизонтальной оси), а в 1990-1995 годы упал (поэтому точка ниже нуля по вертикальной оси). Впрочем, на рисунке каждая четверть содержит объяснение того, что она обозначает.

Рис. 2.4. Изменение коэффициента Джини для латиноамериканских стран с 1980 по 1995 год {38} 38 Londoсo, Juan Luis and Miguel Szйkely (1997) «Persistent Poverty and Excess Inequality: Latin America, 1970-1995», Inter-American Development Bank Working Paper No. 357. Цит. по: Mark Weisbrot, Dean Baker, Robert Naiman, Gila Neta «Growth May Be Good for the Poor - But are IMF and World Bank Policies Good for Growth? A Closer Look at the World Bank's Recent Defense of Its Policies», May, 2001

.

Легко видеть, что три четверти графика почти пусты. Напомню, что улучшение ситуации - это уменьшение коэффициента Джини, то есть сдвиг влево и вниз. Но левый нижний угол (улучшение в течение всего периода) содержит лишь 3 страны - Ямайку, Гондурас и Колумбию (которая на самом деле расположена совсем рядом с нулем), то есть далеко не цвет латиноамериканских экономик. Улучшение хотя бы в один из периодов (левый верхний и правый нижний углы) показали только 2 страны - Коста-Рика и Чили (к последней мы подробно еще обратимся ниже). Все остальные - в том числе и крупнейшие экономики региона (Бразилия, Мексика, Перу и Венесуэла) - теснятся в правом верхнем углу, который отмечает стабильное увеличение коэффициента Джини, то есть усиление социального неравенства.

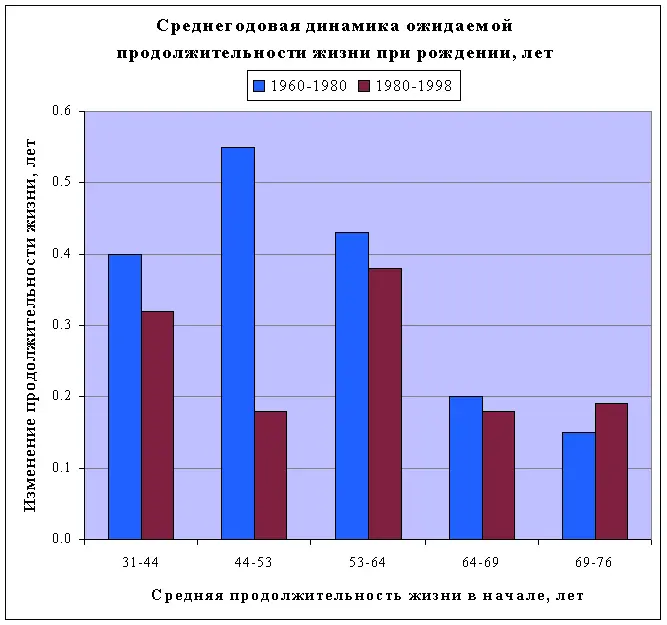

Можно остановиться на социальных проблемах чуть подробнее: в конце концов, только в улучшении жизни людей можно видеть смысл экономического роста - и именно невиданный расцвет человеческих радостей сулит пропаганда мондиализма. Известно, что с улучшением качества жизни растет и ее средняя продолжительность. В демографии есть такой показатель, который называется «ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Он показывает, сколько может в среднем прожить только что родившийся человек, если все существующие процессы изменения уровня смертности продолжат свое развитие. Понятно, что по мере роста уровня жизни и развития социальных программ (борьба с бедностью, медицинское обслуживание и т.д.) этот показатель увеличивает свое значение. Рассмотрим же его динамику в последние 40 лет в разных странах, сгруппированных на пять групп (см. рис. 2.5).

Рис. 2.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в разных странах в 1980-1998 годах {39} 39 Источник: World Development Indicators, 2000, World Banc. Цит. по: Mark Weisbrot, Dean Baker, Egor Kraev, Judy Chen «The Scorecard on Globalization 1980-2000: Twenty Years of Diminished Progress», Center for Economic and Policy Research, July 11, 2001

.

Легко видеть, что увеличение темпов роста ожидаемой продолжительности жизни произошло лишь в правой группе, то есть в той, представители которой уже имели самые высокие показатели в этой области. Но в остальных группах дела обстоят далеко не столь блестяще - особенно во второй слева, где снижение темпов роста было трехкратным. Но ведь именно эта группа стран имела наиболее веские основания надеяться на лучшее: самые социально слаборазвитые страны зачастую не проводят никаких преобразований, барахтаясь в привычно мрачной среде - и только те, кто все-таки сумел пробиться во вторую группу, обычно начинают основательный разгон в сторону улучшения качества жизни. Вот их-то мондиализм и «подстрелил на взлете», резко оборвав их порыв к лучшей жизни. Примерно такая же картина наблюдается и в остальных социальных показателях, поэтому нет смысла на них специально останавливаться - и без того вывод вырисовывается вполне очевидный.

Есть еще один контраргумент, который используется сторонниками мондиализма при взгляде на все эти данные. Это идея уже упоминавшегося выше нобелевского лауреата по экономике Саймона Кузнеца, который предложил теорию «разгона». Смысл ее состоит в том, что по мере роста экономики развивающейся страны социальные показатели сначала снижаются и лишь затем начинают быстро подниматься. Мол, для улучшения жизни надо сначала резко ускорить экономический рост, для чего потребны серьезные жертвы - наши реформаторы в таких случаях обычно говорят, что «людям следует затянуть пояса». Замечу, что эта теория «чудесным образом» появилась так же вовремя, как и некоторые другие концепции неолибералов. Например, когда в развивающихся странах поднималось возмущение по поводу активной долларизации их финансовых систем, очень кстати возникла «теория» Хайека, согласно которой деньги - это такой же товар, как и хлеб, поэтому система с несколькими конкурирующими между собой валютами есть великое благо. И возражения медленно сошли на нет - как же, нобелевский лауреат сказал…

Выше уже было показано, что в эпоху продвижения мондиализма экономический рост в развивающихся странах резко тормозится или даже оборачивается вспять - поэтому, строго говоря, теорию Кузнеца можно спокойно не рассматривать в качестве объяснения социальных неприятностей. Но чтобы у глобалистов не возникало соблазна порассуждать на тему о печальном стечении обстоятельств, а вовсе не прямой вине мондиализма, покажем, что именно последний и виноват в экономических проблемах мира.

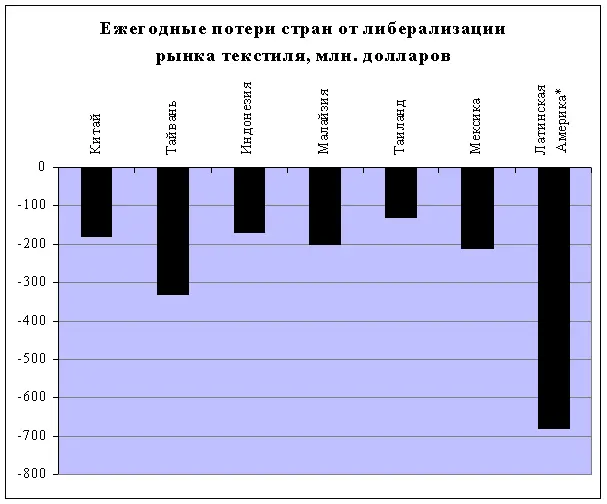

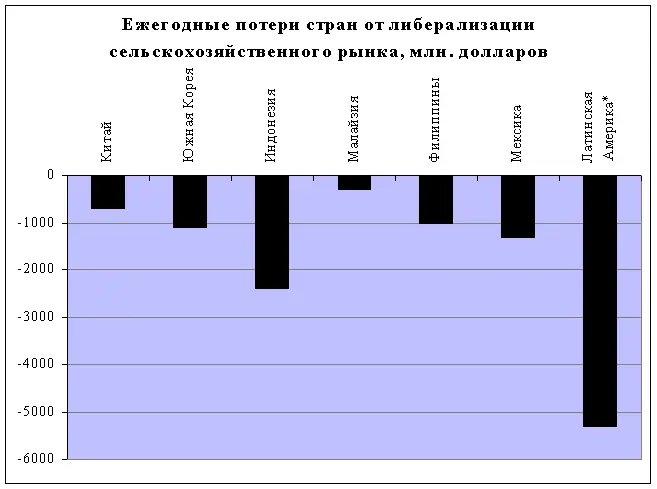

Как известно, основное направление реформ, навязываемое адептами мондиализма - это устранение всех барьеров для свободного трансграничного перетекания товаров, рабочей силы и капитала. Меры по либерализации торговли содержатся в специальных соглашениях так называемого «уругвайского раунда» ГАТТ (Всемирной организации по тарифам и торговле), который плавно перетек в ВТО (Всемирная торговая организация). Рассмотрим последствия лишь двух из этих соглашений - по либерализации рынков текстильной промышленности и сельского хозяйства (см. рис. 2.6 и 2.7).

* - без Мексики

Рис. 2.6. Потери некоторых стран от соглашений по либерализации рынка текстиля {40} 40 Источник: Brown, Deardorff, & Stern 2001. Цит. по: Mark Weisbrot and Dean Baker «The Relative Impact of Trade Liberalization on Developing Countries», June 11, 2002

.

* - без Мексики

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Двигатель прогресса [СИ]](/books/1092831/sergej-vasilev-dvigatel-progressa-si.webp)