Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]

- Название:Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- Город:М.

- ISBN:5-9533-0319-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I] краткое содержание

Развитие такой общественной структуры, как государство, подчиняется определённым эволюционным законам. Серьёзный анализ истории Руси показывает, что путь нашей страны во времени принципиально скачкообразный; возвышение Россия осуществлялось в те царствования, когда имелась жёсткая государственная идея, а когда политику начинали определять «элитные» группировки, происходил кризис и потеря страной своего величия. По мнению авторов, ключ к пониманию судьбы России — в её геоклиматических условиях, взаимоотношениях с внешним окружением, и в вечном противостоянии царя и народа с одной стороны, и высшей элиты — с другой.

Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В то же время, все исследователи согласны, что Нестор — автор текстов о погублении Бориса и Глеба и «Жития Феодосия».

И тут начинаются биографические разногласия, анализ которых приводит к выводу, что хотя Нестор действительно был одним из выдающихся писателей, работавших в Киеве и в Печерском монастыре, однако к собственно летописанию и к тому тексту, который мы традиционно называем ПВЛ, он не имел никакого отношения. С уверенностью можно считать лишь то, что из-под его пера вышло два сочинения: «Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глеба», наиболее ранний список которого представлен в Сильвестровском сборнике XIV века, [7] Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916, с. 1–26 (Памятники древней русской литературы, вып. 2-й).

и «Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерьскаго», древнейший список которого сохранился в Успенском сборнике XII–XIII веков. Оба эти произведения заключают в себе сведения об их авторе и позволяют представить вероятную хронологию его творчества. И мы узнаём из них, что Нестор от братии монастыря « многажды » слышал « доброе и чистое житие преподобьнаго и богоносьнааго и блаженаиго отца нашего Феодосия », которое, однако же, до того времени « ис бе ни от кого же въписано ». Из этого признания ясно, что, во-первых, Нестор никогда не встречался с Феодосием, поскольку поступил в монастырь уже после его смерти; во-вторых, сведения о Феодосии он собирал от знавших его монахов; в-третьих, к моменту написания «Жития Феодосия» в Печерском монастыре ещё не был создан текст ПВЛ со статьями об основании монастыря и об успении Феодосия и, что особенно важно, с рассказом об обретении его мощей, который отсутствует в Житии.

Итак, Нестор не знал тех самых текстов, которые, по представлениям историков, сам же и написал до этого.

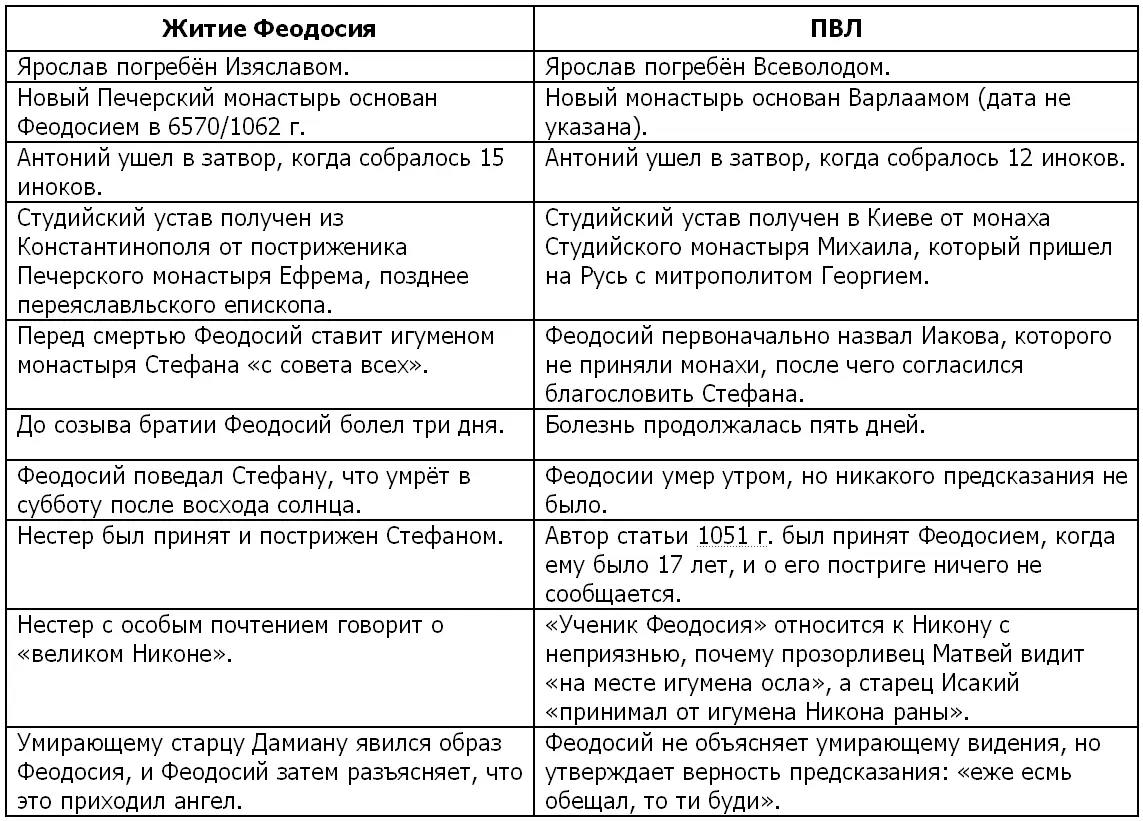

Помимо того, что изложенные автобиографические данные Нестора, автора «Жития Феодосия» решительно расходятся с автобиографическими данными «ученика Феодосия» — автора ПВЛ, существуют непримиримые противоречия между новеллами «ученика Феодосия», рассказывающими об истории Печерского монастыря, и «Житием Феодосия» о тех же событиях. Их нельзя объяснить ни забывчивостью автора, ни последующей редактурой переписчиков. А. Г. Кузьмин, следуя за Н. И. Костомаровым, составил выразительную таблицу этих расхождений. Вот они (по книге А. Л. Никитина «Инок Иларион и начало русского летописания»):

Итак, «Житие Феодосия» и текст ПВЛ написан разными авторами.

А. Л. Никитин замечает с некоторым недоумением:

«Несмотря на столь разительные расхождения, которые были известны задолго до написания А. А. Шахматовым своего итогового исследования о ПВЛ, исследователь и в нём отстаивал принадлежность её первой редакции „преподобному Нестору“…»

Загадки ПВЛ

Историк, археолог и популяризатор науки А. Л. Никитин после серьёзного исследования Повести временных лет пришёл к удивительному выводу. Некоторые события, изложенные в ней, «являются одной из самых больших, быть может, вообще неразрешимых загадок русской историографии, поскольку несут на себе отпечаток столь целенаправленной и последовательной мифологизации, что её до сих пор не удаётся заменить более убедительной версией происходившего, основанной на сколько-нибудь достоверных материалах». А подводя итоги своему поиску автора ПВЛ, А. Л. Никитин пишет:

«Автор Чтения о Борисе и Глебе и Жития Феодосия, инок Киево-Печерского монастыря Нестер/Нестор, принятый в монастырь игуменом Стефаном между 1074 и 1078 гг. и тогда же рукоположённый им в диаконы, не имеет никакого отношения к летописанию вообще, и в частности к ПВЛ и продолжающей её Киево-Печерской летописи XI–XII вв.; точно так же он не имеет ничего общего с так называемым „учеником Феодосия“, которому принадлежат новеллы 6559/1051, 6582/1074 и 6599/1091 гг. в тексте Киево-Печерской летописи…»

Кто же писал «тексты Нестора»? По мнению Никитина, многие изложенные от первого лица в Киево-Печерской летописи факты неопровержимо свидетельствуют об их принадлежности книгописцу этого монастыря, келейнику и, действительно, ученику Феодосия, иноку Илариону (1051/1052–1132/1133). Мы дальше так и будем называть автора этих текстов, и не только потому, что доказательства, приведённые Никитиным, кажутся нам убедительными, но и чтобы преодолеть стереотипность в восприятии ПВЛ читателем.

Летопись Илариона состоит из трёх принадлежащих ему произведений: а) Повести временных лет, первоначально представлявшей отдельное повествование о том, откуда пошла Русская земля и кто впервые в ней княжил, не разбитое на годовые новеллы, текст которого заканчивается окончательным изгнанием Святополка из пределов Руси и вокняжением Ярослава в Киеве; б) собственно Летописца, составленного из кратких хроникальных заметок о событиях лет, прошедших, начиная со смерти Малфриды, и в) Печерской летописи, представляющей собою тот же Летописец, но пополненный сюжетными новеллами о Мстиславе и Редеде, о начале Печерского монастыря, о восстании волхвов, о восстании киевлян, о битве на Нежатине ниве, и текстами самостоятельных повестей о Борисе и Глебе и об ослеплении Василька Теребовльского.

Между тем, очень многое в этих повестях может оказаться мифом, а найти тот уровень, с которого в летописании начинается история общества, уже не сводимая к простому чередованию мифических эпизодов, учёным не удалось и до сих пор. Так, А. Лосев в своей «Истории античной эстетики» справедливо писал, что «миф, как средоточие знания и вымысла, обладает безграничными возможностями, в которых Платон видит даже нечто магическое, колдовское. Недаром миф может заворожить человека, убеждая его в чём угодно».

Можно только предположить, что в некий момент — незадолго до Илариона, — первобытная мифология стала более осмысленной, и явно фантастические сказания сменились «былинами». Именно такая мифология предшествует любой письменной литературе, не только русской. Это тот этап развития культуры, когда из множества вариантов мифического летописания первичный автор выбирает любые нравящиеся ему (или его заказчику, князю) эпизоды и компилирует их в некое связное повествование. А «связать» его можно любым способом, хотя бы проставляя даты от Сотворения мира. Причём, как мы покажем это дальше, даты могли вписать переписчики много позже составления самих текстов.

Компиляция же, сводящая воедино разноречивые мнения, непременно содержит возможность разных толкований. В итоге любой будущий исследователь оказывается невольной жертвой мифов, поскольку, как пишет А. Л. Никитин, «изучая алогичные системы идеологизированных легенд, он вынужден полагаться только на логику собственного анализа текстов». А поскольку исследователей обычно много, то на следующем этапе из одного текста появляется целый пучок зачастую абсолютно разных толкований, что и показала нам вся история изучения ПВЛ, от Шахматова до Никитина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)