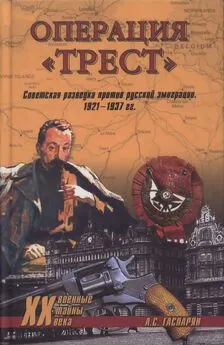

Армен Гаспарян - Операция Трест. Советская разведка против русской эимиграции. 1921-1937 гг.

- Название:Операция Трест. Советская разведка против русской эимиграции. 1921-1937 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Вече»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3534-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Армен Гаспарян - Операция Трест. Советская разведка против русской эимиграции. 1921-1937 гг. краткое содержание

До сих пор историков волнуют многие обстоятельства двух громких операций советской разведки начала двадцатых годов — «Синдикат-2» и «Трест». Конечной их целью, по заявлению руководителей ОГПУ Ф. Дзержинского и В. Менжинского, было выявление и разгром антисоветских подпольных организаций на территории Советской России.

Обе операции прошли успешно — в эмигрантские структуры были внедрены советские агенты, на территорию СССР, под предлогом важных встреч для продолжения борьбы был заманен и вскоре арестован видный деятель белой эмиграции Борис Савинков. Об этом написаны книги и сняты киноленты, однако реальные детали оказываются увлекательнее художественного вымысла.

Какие цели, кроме официально заявленных, преследовали «Трест» и «Синдикат-2»? Как погиб Борис Савинков? Об этом и многом другом читатель узнает из книги А. Гаспаряна.

Операция Трест. Советская разведка против русской эимиграции. 1921-1937 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С самого утра, как рачительный хозяин, генерал Кутепов обходил своим неутомимым шагом весь городок и лагерь. Он всегда был тщательно одет, бодр и весел духом, словно окружающая обстановка самая обычная. Задерживался около тех, кто выполнял наиболее трудную и грязную работу. Со всеми здоровался. «У меня руки грязные, Ваше Высокопревосходительство», — говорил кто-нибудь из офицеров. «Руки грязнятся не от работы, — отвечал Александр Павлович и крепко пожимал руку.

«Галлиполийское сидение» продолжалось до конца 1921 года, после чего части армии генерала Врангеля были переведены в Болгарию и Югославию. Покидая турецкий полуостров, Кутепов сказал: «Уверен, что каждый из нас, вернувшись на Родину, будет с гордостью говорить: «Я был в Галлиполи». Тогда все верили в продолжение борьбы с большевиками, ждали начала нового кубанского похода, не желали признавать краха белой идеи. Уже через несколько лет бывшие добровольцы, по меткому выраже-

нию генерала Деникина, оказались рассеяны по всему миру. Но даже в эмиграции они надеялись услышать хорошо знакомый им приказ Кутепова: «Господа офицеры, вперед!»

Многим был памятен такой случай. Однажды Кутепов узнал, что Пражский университет открывает свои двери для русских студентов-эмигрантов. Ему удалось отправить в Прагу своих гал-липолийцев. «Помните, — говорил Александр Павлович, — вы сыны великой России, и вам на чужбине теперь более нем когда-либо, надо с достоинством нести русское имя и представитель-ство своей нации». В домашней библиотеке Кутепова хранились диссертации всех его студентов. Они, часто навещавшие своего командира, спрашивали, что им делать после получения образования. «Вам, молодым силам, придется строить Россию. Копите знания, вбирайте в себя все лучшее, что видите за границей, и не бойтесь никакого труда», — неизменно отвечал Александр Павлович.

Кутепову удалось невозможное. Весной 1923 года он уговорил великого князя. Для этого потребовались две встречи. Первая беседа, состоявшаяся в марте, была лапидарной. Николай Николаевич даже не пожелал говорить о своем возможном участии в антибольшевистской борьбе. Но твердый и решительный генерал от инфантерии добился второй аудиенции. Почти два часа он доказывал, что Николай Николаевич не может, не имеет права уклониться от своего долга перед Россией. И великий князь согласился: «В течение первых дней, последовавших за его торжеством, большевизм пользовался известной популярностью среди масс, население ему верило, но это время уже прошло. Главные русские вопросы, я вас прошу особенно обратить внимание на мои слова, могут обсуждаться и разрешаться только на русской земле и в соответствии с желаниями русского народа. Сам русский народ должен разрешить свою судьбу и выбрать режим. Будущая организация России должна быть основана на законности, порядке и личной свободе. Я не претендент и не эмигрант в том смысле, который придали этим словам во время революции. Я гражданин и солдат, желающий только вернуться домой, чтобы помочь Родине и согражданам. Когда по воле Божьей восторжествует наше дело, сам русский народ решит, какая форма правления ему нужна...»

Шестнадцать крупнейших эмигрантских организаций с восторгом встретили это известие. Строились планы, намечались руководители. Но прежде всего нужен был тот, кто возглавит тайную борьбу с большевиками. Выбор Николая Николаевича пал на Кутепова. Он вызвал генерала в Париж и предложил ему возглавить Боевую организацию. Александр Павлович был озадачен. Он прекрасно понимал, что к такой работе абсолютно не готов. Участник трех войн, он никогда не имел дело с контрразведкой. Кутепов долго колебался. И все же принял решение: он отдает себя в распоряжение великого князя. В тот же день Александр Павлович сообщил об этом генералу Врангелю.

Председатель Русского общевоинского союза себя иллюзиями не тешил. Он понимал, что, скорее всего, Боевая организация никакого грандиозного успеха не добьется, а люди погибнут. В худшем случае никаких успехов не будет вообще, ведь ЧК не дремлет и наверняка уже прорабатывает возможность внедрения в ряды кутегювцев нового Азефа. Не скрывая огорчения от решения своего друга и ближайшего помощника, 21 марта 1924 года Петр Николаевич Врангель отдал приказ об освобождении Кутепова от всех его обязанностей. В этом документе есть весьма интересный момент: «Дорогой Александр Павлович!Ныне общее руководство национальным делом ведется уже не мною. Ты выходишь из моего непосредственного подчинения и не будешь руководить теми, кого неизменно водил в бой и закаливал их в Галлиполи». Иначе говоря, председатель РОВС показывал: ничего общего с Боевой организацией Кутепова его союз не имеет.

Врангель вообще всячески пытался оградить «Русский общевоинский союз» от политических интриг. Особенно от монархистов. Ведь распавшиеся на легитимистов и сторонников Николая Николаевича группы постоянно апеллировали к армии. В этой ситуации главнокомандующий издал знаменитый приказ, запрещавший чинам РОВС вступать в политические организации: «При существующей политической борьбе против армии, несомненно, некоторые политические группы сделают все возможное, чтобы извратить значение этого приказа и отыскать какой-то тайный смысл в нем, дабы бороться против его осуществления.

Ввиду этого считаю нужным указать следующее:

Образование Русского общевоинского союза венчает упорную четырехлетнюю работу по объединению русского зарубежного офицерства с русской армией и подготавливает возможность на случай необходимости под давлением общей политической обстановки принять русской армии новую форму бытия в виде воинских союзов, подчинениях председателям отделов Русского общевоинского союза.

Это последнее соображение — дать возможность армии продолжить свое существование при всякой политической обстановке в виде воинского союза.

Никаких других целей образование Русского общевоинского союза» не преследует, что и надлежит иметь в виду в случае борьбы за проведение его в жизнь».

Этот приказ вызвал бурное недовольство всех «истинных» монархистов. И прежде всего — Маркова Второго. В письме к заместителю Врангеля генералу Миллеру он отмечал: «Не подлежит сомнению, что выступление великого князя обусловливается его убеждением в том, что действительно народ как в России, так и за рубежом желает и просит великого князя спасти Россию. Отсюда логически вытекает, что без получения доказательств поддержки со стороны армии и общественности этих важнейших составных элементов народа, великий князь и не выступит. Значит, все благомыслящие люди должны влиять и на армию, и на общественность, вообще на всех, чтобы все другие поддерживали великого князя. Усматривать в сем недопустимую политику я никак не могу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Армен Гаспарян - Русская контрреволюция [Белые от Ростова до Парижа] [litres]](/books/1070810/armen-gasparyan-russkaya-kontrrevolyuciya-belye-ot-ro.webp)