Валерий Дёмин - Тайник Русского Севера (с иллюстрациями)

- Название:Тайник Русского Севера (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-2276-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Дёмин - Тайник Русского Севера (с иллюстрациями) краткое содержание

Автор на богатейшем научном, историческом и экспедиционном материале обосовывает концепцию полярного происхождения человечества и существования в доисторические времена на территории Русского Севера (а также других северных регионов) — в иных, нежели теперь, климатических условиях — обширного материка (или архипелага) — Арктиды, получившего у античных авторов название Гиперборея. Память о социальной формации, утвердившейся и процветавшей в те давние времена, сохранилась у народов Земли под названием Золотого века.

Автор опирается на обширный и во многом уникальный материал исторического, фольклорного, этнографического, археологического содержания, в том числе — и на результаты двухлетних изысканий на Кольском полуострове в ходе проведенных экспедиций «Гиперборея-97 и 98».

Тайник Русского Севера (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По древней славянской и общеиндоевропейской традиции петух олицетворяет Солнце или тождественен ему. (Отсюда и русский фольклорный эпитет — Петушок Золотой [то есть «солнечный»] Гребешок.) В апокрифе «О всей твари», включенном в рукописный сборник XVI века, хранящийся в Троице-Сергиевой Лавре, сохранились отголоски древнейших общеарийских представлений о гигантском солнечном Петухе (по-древнерусски — «кур»), который живет на далеком океане (а море ему по колено) и каждый день рождает светлый день:

«Солнце течет на воздухе в день, а в нощи по окияну низко летит, не омочась, но токмо трижды омывается в окияне. Глаголят писания: есть кур [петух], ему же глава до небеси, а море до колена. Егда же солнце омывается в кияне, тогда же аки-ян всколебается [в оригинале тройное написание слова „океан“: через „о“, через „а“ и вообще без начальной гласной. — В.Д. ] и начнут волны кура бити по перью, он же очютив волны и речет „кокореку!“, протолкуется: „Светодавче Господи! Лай же свет мирови!“ Егда же то воспоёт, тогда все кури воспоют в един час по всей вселенней».

Закодированная формула «мир-яйцо» была настолько стойкой и неискоренимой, что пересилила христианскую догматику и проникла в церковную литературу — сначала в Византии, а затем и на Руси. В одной старинной рукописи читаем:

«О яйце свидетельство Иоанна Домаскина: небо и земля по всему подобны яйцу — скорлупа аки небо, плева аки облаца, белок аки вода, желток аки земля».

Из глубокой древности идет обычай одаривать друг друга яйцами и величать их в священных песнопениях. Древнеримский обычай красить яйца Плутарх объясняет тем, что яйцо изображает творца Мира, в себе его заключающего. У персов задолго до появления христианства также был известен обычай приветствовать друг друга подарком в виде яиц, окрашенных в разные цвета. Яйца клали в храмах, закапывали в тех местах, где предполагалось строительство (существует предание, что Неаполь построен на яйце).

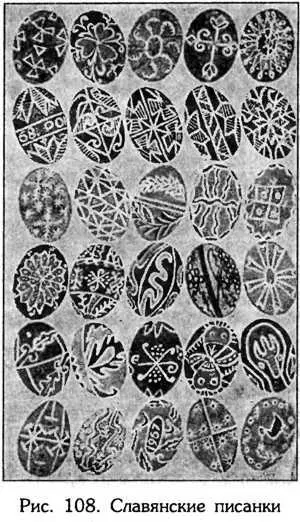

Неоспоримым свидетельством древнейшего почитания у славян яйца как символа жизнепреемственности и космического возрождения является также обычай крашения и расписывания яиц. Обычай, в настоящее время увязанный с христианской Пасхой, в действительности уходит в самые дальние глубины этнической истории славян и индоевропейцев. Археологи находят писанки (расписные яйца) в древних курганах; в форме народного декоративного искусства они широко распространены у восточных славян (рис. 108). Между прочим, в свое время на Полтавщине в этнографическом отделе города Лубны существовала коллекция, где были собраны тысячи писанок — бесценных памятников архаичной культуры. Писанки донесли до наших времен свидетельство о древнейших космологических и космогонических представлениях, социальных ориентирах и предпочтениях, эстетических ценностях и идеалах. На яйцах воспроизводились солнечные, лунные и звездные знаки, другие смыслозначимые символы, означавшие и родоплеменную принадлежность. По архаичным орнаментам, как по опорным пунктам и вехам памяти, можно восстановить далекое прошлое народов России и основные этапы становления и развития человеческого бытия.

И по сей день остаются актуальными слова В. В. Стасова, высказанные им в теперь уже ставшем классическим труде «Русский народный орнамент» (1872 г.):

«Орнаменты всех вообще новых народов идут из глубокой древности, а у народов древнего мира орнамент никогда не заключал не единой праздной линии. Каждая черточка тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений. Ряды орнаментики — это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также для ума и чувств».

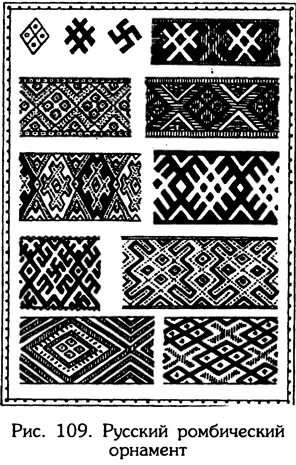

Среди древнейших знаков и символов раскрывающих суть господствующих некогда социальных отношений, треугольники и ромбы. Традиционно их орнаментальная конфигурация связывается с изображением женского естества и начала, но, так сказать, в разных «проекциях»: треугольник представляет женские гениталии с их внешней стороны («дельта Венеры»); ромб — в более откровенном — вагинальном — ракурсе. С этой смысловой нагрузкой треугольный и ромбический орнамент распространился и закрепился во всех культурах всех народов и континентов.

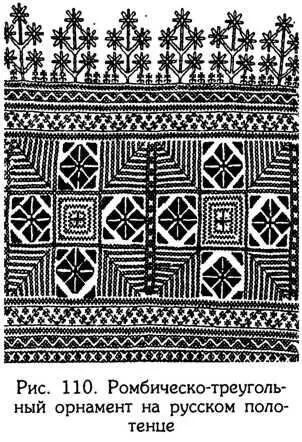

Не составляют исключения и русские народные традиции. Треугольно-ромбическая символика разворачивается здесь во всем возможном богатстве форм, какие только может предоставить веками и тысячелетиями складывавшийся орнамент (рис. 109). Кстати, в русском вышивальном искусстве хорошо известны и комбинированные узоры, в которых ромб составляется из треугольников (рис. 110). От поколения к поколению передавалось искусство изображения и понимания незатейливой на первый взгляд символики: в действительности в ней заложен глубочайший и жизнезначимый смысл. Никакие социальные и идеологические катаклизмы не смогли вытеснить из народной памяти завещанное предками.

Бесхитростные образы и сюжеты, вышитые на одежде (рис. 111) или полотенцах, нарисованные на посуде или прялках несли ёмкую мифопоэтическую и мировоззренческую информацию. Сколько, к примеру, может сказать знатоку один только узор на конце кружевного полотенца, вышитого в начале века Лукерьей Елисеевной Студенковой (1898 г. р.) из села Язовая Верх-Бухтарминской волости Томской губернии. Искусствоведческая и мировоззренческая экспертиза произведена Л. М. Русаковой и приводится в ее монографии «Традиционное изобразительное искусство русских крестьян Сибири» (Новосибирск, 1989) (фотография полотенца из-за низкого полиграфического качества ее воспроизведения здесь не дается):

«Горизонтально организованная композиция трехчастна. В центре нижней ее части фронтально изображено дерево, справа и слева от него — два оленя в геральдической позе. <���…> Дерево, изображенное в узоре, не существует в природе. Присмотримся к нему повнимательнее. Его ствол четко делится на две части. Нижний конец дерева представляет собой треугольник, обращенный вершиной вниз [выше говорилось, что это — общемировой символ женского естества. — В.Д. ], от которого слева и справа от ствола тянутся вверх изогнутые „росточки“. В средней части ствол имеет три пары коротких „веток“, чуть ниже, на „ветках“ подлиннее, — два гипертрофированных плода. Венчает дерево пышный цветок… <���…> В узоре полотенца воплощен структурированный Космос. В нем четко представлена трехчастная вертикальная организация пространства Вселенной: нижний мир — корень и ростки, средний — ветки и плоды, верхний — цветок, что соответствует подземной, земной и небесной сферам мироздания. Трехчасгность по вертикали соответствует прошлому — настоящему — будущему; в генеалогическом преломлении — это: предки — нынешнее поколение — потомки. Вместе с тем дерево разделяет и одновременно сводит воедино основные бинарные семантические противопоставления: небо — земля, земля — преисподняя, день — ночь, лето — зима, правое — левое, жизнь — смерть, доля — недоля и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валерий Шарапов - Тайник в старой стене [litres]](/books/1057371/valerij-sharapov-tajnik-v-staroj-stene-litres.webp)