Геннадий Красухин - Портрет на фоне мифа и его критики

- Название:Портрет на фоне мифа и его критики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Красухин - Портрет на фоне мифа и его критики краткое содержание

Портрет на фоне мифа и его критики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вообще при чтении критиков книги Войновича складывается впечатление, что меньше всего их интересуют аргументы автора, что они его не слышат, не слушают, а просто дают волю раздраженному своему возмущению: да как же он посмел!

"Это же Солженицын! Это же о! О! О!" — писал в своей книге Войнович, предугадывая реакцию и будущих ее критиков.

В частности, Павла Басинского, который в своей заметке, напечатанной в "Литературной газете" (2002, № 31), напоминает Шуру Балаганова, отпихивающего Паниковского, или, если угодно, Паниковского, отпихивающего Шуру Балаганова. Потому что оба вопят при этом: "А ты кто такой?"

В самом деле, читайте: "Рискну высказать свое объяснение проблемы. Нелюбовь к Солженицыну (не только Войновича) — это в какой-то степени феномен макрофобии, то есть неприятия всего большого, выдающегося за привычные границы (…) надо признать болезнь Войновича весьма запущенной…"

Слукавил, слукавил П. Басинский, написав в той же заметке, что книга Войновича вызывает у него "смесь злости, недоумения и жалости". Какое там недоумение? какая жалость? И только вопрос: какая злость? — лишен риторичности.

Это почти истеричное "о! О! О!", пронизывающее отзывы на книгу, не просто с ней контрастирует, но, как ни странно, добавляет ей обаяния. На фоне бессовестных выдумок и злобных выкриков выделяется спокойная манера Войновича, в меру серьезного, в меру ироничного, честно и беспристрастно пытающегося разобраться в явлении, о котором взялся писать.

Да-да, беспристрастно — еще раз подчеркиваю это слово. Его книга не пафосная, и Наталья Иванова в статье "Сезон скандалов: Войнович против Солженицына" совершенно справедливо замечает: "Ничего величественного, патетического в текст допущено не будет", но вывод из этого делает, на мой взгляд, неверный: "идет игра на понижение". [8] 8 Знамя, 2002. № 11. С. 188. (Курсив в данном случае Н. Ивановой.)

Потому что никакой игры Войнович с читателем не затевает: он весьма последовательно и, на мой вкус, весьма доказательно развенчивает для читателя миф о Небожителе, об Обитателе Олимпа, о Пророке, так что неудивительно, что в тексте его книги мы не встретим величественной патетики.

Справедливости ради скажу, что статья Н. Ивановой выделяется на общем фоне критических отзывов о книге Войновича заинтересованной попыткой разобраться в тексте, а не оболгать его автора, указать на место произведения и в творчестве автора, и в литературном процессе (а это и есть сущностное призвание критики, о котором многие порядком подзабыли!). Другое дело, что подход Н. Ивановой к тексту может, на мой взгляд, увести читателя от реального содержания книги, а место, которое, по мнению критика, занимает в литературе Владимир Войнович и его новое произведение, определено, опять-таки на мой взгляд, неточно. Но об этом позже.

Не могу не поддержать непримиримой этической позиции Н. Ивановой, когда она разбирает "Двести лет вместе". Признаю ее эстетическую правоту, с какой она пишет об очевидной неудаче «узлов» "Красного колеса". Этическая ясность проступает в статье Н. Ивановой там, где критик точно определяет идеологическую направленность, которую обрела в последнее время Солженицынская премия. И удивляется вкусу мэтра: Солженицыну понравилась метафоричность Проханова! [9] 9 Проханова одобрил, а Чехова выругал: "Этим рассказом Чехов продолжает втекать во все то же заунывное и давно не новое "разоблачительство русской жизни"" (о "Скрипке Ротшильда"), "Чехов исстрачивает талант если не в ложном (нет, не в ложном), то в искривленном направлении. Упускается — тот глубокий смысл труда и живой интерес к труду, который и держит крестьянство духовно, и веками" (о "Мужиках"), "Сам ли Чехов искренно не видит нигде в России — людей деловых, умных, энергичных создателей, которыми только и стоит страна, — или так внушено вождями общества и предшествующими литераторами?" (об "Ионыче"). Дело, как видим, не о метафорах идет, а об идейном или, лучше сказать, о классовом направлении чеховских произведений, которое оспаривается с тенденциозных позиций в духе ныне забытых апологетов вульгарного социологизма. Особенно показательны в этом отношении претензии к «Архиерею», который не устраивает Солженицына тем, что герой рассказа дан вне своей социальной среды: "Не понимаю выбора главного персонажа. Архиерей? — тогда все-таки это не может не быть и рассказ о Церкви?" И, смоделировав за Чехова «правильное» содержание такого рассказа, выговаривает автору: "Кажется, вот эти проблемы только и были важны в жизни архиерея? Но ни о чем об этом в рассказе вовсе нет!" (Солженицын Александр. Окунаясь в Чехова: Из "Литературной коллекции"/Новый мир. 1998. № 10).

Я тоже был поражен. Потому что в случайно попавшемся мне в руки листке "Московский литератор" отрывок из бестселлера Проханова напомнил унылую прозу 40-х (Бубеннова, Бабаевского), и вдруг метафора, которую воспроизвожу по памяти (листка уже под рукой нет): на темном лице цвели ледяные (или льдистые?) глаза.

Цветение льда — это что-то запредельное в мире метафоры!

И опять права Н. Иванова: "Для того, чтобы не различить в сочинениях Проханова красно-коричневую подкладку, надо быть дальтоником". [10] 10 Знамя. 2002. № 11. С. 191.

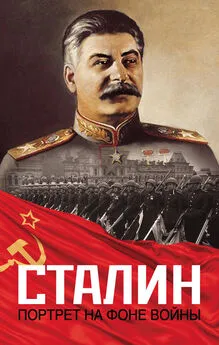

Да, нынешний Солженицын совсем не тот, кто был некогда выслан из страны коммунистическими властями. Его эволюция подробно прослежена в книге "Портрет на фоне мифа". И потому я не могу понять буквалистики Елены Чуковской: "До сих пор считалось, что "культ личности" — это термин, введенный Хрущевым для обозначения преступлений Сталина (…) Теперь Войнович борется с "культом личности" Солженицына. Не дико ли наклеивать партийный ярлык одному из самых заметных и успешных борцов с этим самым культом". [11] 11 Чуковская Елена. Указ. соч.

Не вижу в этом ничего дикого: само понятие культа личности по законам языка не может быть чьей-либо собственностью. Хрущев обозначил этим термином культ одной личности, а Войнович пишет совершенно о другой. И мне кажется, что он прав, осуждая культ любой личности.

Не могу я понять и странного толкования Е. Чуковской главной мысли В.Войновича: "В чем же суть тревоги, которая заставила Войновича забить в набат с такой громкостью и частотой? А дело, оказывается, в том, что мы пропадаем не от воровства, невежества, жестокости, стихийных бедствий и износа технического оборудования электростанций (не говоря уж об износе душ), а от изобретенного Войновичем «кумиротворения». Гибнем от излишнего восторга перед талантом Солженицына, Башмета, Мэрилин Монро, слишком превозносим Шопена и чересчур много букетов бросаем на сцену Ростроповичу". [12] 12 Там же.

Где, на какой странице книги Войновича слово «кумиротворение» можно расшифровать как "наслаждение художеством", как "восхищение творцами, творцом"? И надо ли напоминать Е. Ц. Чуковской, кто первый сказал: "Не сотвори себе кумира"? Надо ли разъяснять, что пренебрежение этой заповедью очень часто приводит к "износу душ", который и является питательной средой воровства, невежества, жестокости, даже наплевательского отношения к техническому оборудованию?

Интервал:

Закладка: