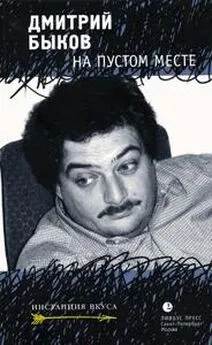

Дмитрий Быков - На пустом месте

- Название:На пустом месте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - На пустом месте краткое содержание

На пустом месте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом Набоков вовсе не холодный писатель. Набоков – писатель жаркий, страстный, нежный, сентиментальный, что он не уставал подчеркивать, повторяя, что со временем будут ценить в нем не стиль, а «нежность, талант и гордость». У него есть довольно смелые приемы, которые вдобавок – по точному замечанию Ходасевича – постоянно саморазоблачаются,- но мораль его всегда традиционна, старомодна, человечна. Принципы – аристократически тверды. Моральный релятивизм – сведен к нулю. Зло наказано, добро торжествует не буквально, а эстетически, добрые спасены, плохие осмеяны и растоптаны, и даже такое невинное по нынешним временам увлечение, как сожительство с четырнадцатилетней девочкой, наказывается по всей строгости набоковского нравственного закона. Самый моральный из его романов – «Ada, or Ardour», название которого, думаю, следовало бы переводить как «Ада, или Ад» – вырождение бесплодной страсти, в огне которой сгорают и ни в чем не повинные, хорошие люди вроде Люсетты. «Шлюшка Ада» – замечательное авторское определение, и вся книга – развенчание гедонизма (у Набокова герой, густо поросший волосом, обыкновенно отвратителен,- а спортивный Ван Вин как раз очень волосат и вообще малоприятен). Пейзаж «Ады» вообще страшноват – рай детства, исподволь разрушаемый не только временем, но и пороком; и не зря любимый герой Набокова – никогда не Ван Вин, всегда Пнин (или его блеклый двойник Хью Персон).

Когда напечатали архивные черновики второго тома «Дара», подтвердилось и мое давнее предположение о том, что Годунов-Чердынцев тоже не особенно нравился своему создателю – именно за победительность; ключа от жизни у него все-таки нет. А есть он – у эмигранта Боткина, придумавшего себе для удобства выживания легенду о том, что он беглый аристократ Кинбот. Весь «Бледный огонь» – лучший, на мой вкус, роман Набокова – вдохновенный, пламенный гимн безумию: версия безумца оказывается изящнее, стройнее, убедительнее реальности. Этот Боткин, у которого пахнет изо рта, над которым хохочет весь колледж, который сам про себя отлично все понимает, и есть идеальный изгнанник, хотя слишком жалок, пожалуй; но чем была бы поэма Шейда без комментариев Боткина? Хорошим рифмованным жизнеописанием тихого американского филолога. А с комментарием она – хроника Земблы, вещь с богатыми подтекстами, эпос и пророчество! Собственно, тут Набоков проговорился откровеннее всего, «Бледный огонь» и есть самый точный его автопортрет: то, чем он хотел казаться,- Шейд, а то, чем был,- Боткин, и самая справедливая трактовка романа – пожалуй, та, что автор и комментатор все-таки одно и то же лицо. Набоков американского периода неизменно ведет себя как Шейд, но о своем Боткине постоянно помнит – заступаясь за травимых, помогая начинающим, сочиняя «Пнина». Шейд – гениально найденная эмигрантская маска для Боткина, но Шейд гибнет. Боткин-то остается.

Холодный Набоков, циничный Набоков… что за бред?!

«Чтобы жить, сохраняя рассудок, Пнин в последние десять лет приучил себя никогда не вспоминать о Мире Белочкиной,- и не потому, что память о юношеской любви, банальной и краткой, сама по себе угрожала миру его души (увы, воспоминания о браке с Лизой были достаточно властными, чтобы вытеснить какой угодно прежний роман), но потому, что никакая совесть и, следовательно, никакое сознание не в состоянии уцелеть в мире, где возможны такие вещи, как смерть Миры. Приходится забывать,- ведь нельзя же жить с мыслью о том, что эту грациозную, хрупкую молодую женщину с такими глазами, с такой улыбкой, с такими садами и снегами в прошлом, привезли в скотском вагоне в лагерь уничтожения и умертвили инъекцией фенола в сердце, в нежное сердце, которое билось в сумерках прошлого под твоими губами. И поскольку точный характер ее смерти зарегистрирован не был, в его сознании Мира умирала множеством смертей и множество раз воскресала лишь для того, чтобы умирать снова и снова: вышколенная медицинская сестра уводила ее, и хрустело стекло, и ей прививали какую-то пакость, столбнячную сыворотку, и травили синильной кислотой под фальшивым душем, и сжигали заживо в яме, на политых бензином буковых дровах».

(Перевод Бориса Носика.)

«Чтобы жить, сохраняя рассудок»,- ясно вам?!

«Она смирилась с этим и со многим, многим иным,- потому что, в сущности, жить – это и значит мириться с утратами одной радости за другой, а в ее случае и не радостей даже – всего лишь надежд на улучшение. Она думала о нескончаемых волнах боли, которую по какой-то причине приходится сносить ей и мужу; о невидимых великанах, невообразимо терзающих ее мальчика; о разлитой в мире несметной нежности; об участи этой нежности, которую либо сминают, либо изводят впустую, либо обращают в безумие; о заброшенных детях, самим себе напевающих песенки по неметеным углам; о прекрасных сорных растениях, которым некуда спрятаться от землепашца и остается только беспомощно наблюдать за его обезьяньей сутулой тенью, оставляющей за собой искалеченные цветы, за приближением чудовищной тьмы».

Это уже перевод Сергея Ильина, «Знаки и символы» (надо бы, конечно, как у Владимира Харитонова, «Условные знаки», легенда карты): лучший его американский рассказ, четыре страницы небывалой концентрации, открытие нового метода. Но самый настоящий Набоков – именно тут, живая, горячая сущность. И этого не должно быть много – правильный эмигрант не имеет права приоткрывать створки своей раковины. Но тот факт, что раковиной дело не ограничивается,- напрасно ускользает от интерпретаторов Набокова, ценящих в нем прежде всего высокомерие, интеллектуальность и интертекстуальность.

Таких интерпретаторов стало сейчас очень много. Это эмигранты, вполне добровольные, могущие, но не желающие вернуться; внутренняя эмиграция ведь тоже может быть колбасной. Некоторые едут за колбасой уже не на Брайтон, а в себя, прочь от любой общественной проблематики и от той несчастной, очень жалкой, очень выродившейся России, с которой нам сейчас приходится иметь дело. Эта внутренняя колбасная эмиграция косит под устрицу, не имея ничего, кроме весьма посредственных створок; она напяливает высокомерную улыбочку, рассуждая об «этой стране», и играет в аристократию, принадлежа к самой что ни на есть лакейской. Такая эмиграция, впрочем, вполне может быть и внешней – в Израиле или Штатах полно таких. Все они поигрывают в тоску по утраченному детству, но, правда, ничего райского в нем не обнаруживают – ведь оно прошло в отвратительном «совке». А без райского детства какой же Набоков? Так что получается очень посредственно – в лучшем случае эта публика умудряется перенять у Набокова его посредственные, тяжеловесные каламбуры да занудливую полемику с коллегами, им же самим многократно высмеянную.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: