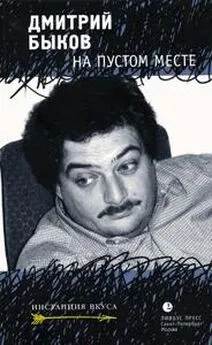

Дмитрий Быков - На пустом месте

- Название:На пустом месте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - На пустом месте краткое содержание

На пустом месте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Трудно допустить, что Эрнст сам способен просматривать передачи Первого канала без некоторого эстетического содрогания. Должно быть, и о собственной эволюции он думает без восторга, поскольку о временах собственно творческой работы вспоминает с неизменной ностальгией. Еще трудней предположить, что «Дозоры» – в создании которых он участвовал как сценарист, куратор кастинга и продюсер – представляются ему перлом. Вряд ли он мечтал о таком кино, а уж раскрутка обоих фильмов на собственном канале и подавно не могла не забавлять его. «Дозоры» стали медийными, но отнюдь не культурными событиями. Проделывать все это и сохранять самоуважение можно лишь при одном условии – а именно в твердой уверенности, что ты ставишь глобальный эксперимент над существами другой породы. Если «Дозор» и был в каком-то смысле личным, художественным, а не только рекламным высказыванием, то именно в части, посвященной Иным. Миром правят Иные, а люди являются для них не более чем сырьем. Правда, как и в «Старых песнях», надо старательно внушать им, что Иные искренне их любят,- ну, так и вампир кусает жертву от любви, об этом еще Мериме писал, просто он не может выразить эту любовь иначе.

Делать все, что делает Эрнст, и понимать при этом все, что он понимает,- можно и даже несложно, если при этом сознавать себя Иным, а потребителя считать существом низшего порядка, над которым проводится невинный эксперимент. Разумеется, сами для себя мы предпочитаем другие книги, другое кино и уж подавно не такую музыку. Но ведь чувствовать себя полноценным Иным можно только при наличии нулевого уровня, от которого и отсчитывается наше величие; да и для государственного управления удобен человек, не отличающий дурного от доброго, а такое неразличение начинается именно с эстетики. Формируя принципиально нового потребителя, который уже не понимает, что такое пошлость, потому что не видит ничего другого, биолог Эрнст выводит гомункулуса, востребованного отвердевающей российской государственностью. Себя он, понятно, мыслит отдельно.

Читая интервью Эрнста о том, как он героически работает с раннего утра до двух часов ночи, сократив рабочий день в субботу до шести часов и видя семью исключительно по воскресеньям, я все время задаюсь вопросом о смысле этой лихорадочной деятельности: неужели все дело только в деньгах? Но у Эрнста нет даже акций Первого канала; он постоянно подчеркивает свою скромную роль наемного менеджера. Власть? Но Эрнст сам признается, что не столько гоняет подчиненных, сколько эксплуатирует себя, ибо ему проще сделать самому, чем объяснить свои требования другому. Близость к Кремлю? Но Кремль отчетливо дал понять, что к представителям медиа всегда будет относиться лишь как к идеологической обслуге, и вся вилка – между уничтожением и снисходительным разрешением чирикать далее. Что же движет человеком, который по сто часов в неделю работает на деградацию отечественного социума, депрофессионализацию новостников и компрометацию собственной профессии? Перебрав все варианты, я могу предложить в качестве универсального объяснения лишь естественнонаучный интерес.

Да, господа! Биолог Эрнст занят не эстетической и не финансовой, а антропологической проблематикой. Он в самом деле пытается выяснить, в какой степени человек подвержен растлевающему влиянию стандарта. Насколько он способен в условиях ценностного вакуума этому стандарту противостоять. И каков резерв его внутренних сил в условиях предельной разобщенности, к которой мы пришли за десять лет идеологической болтанки.

Думаю, его выводы неутешительны. Но сознание собственного величия, безусловно, служит компенсацией этого огорчения.

2007 год

Дмитрий Быков

Кислород и сероводород

Он( танцуя )

Вырыпаев – это интересно. С Вырыпаевым надо что-то делать.

Она( танцуя )

Вырыпаев – туда, Вырыпаев – сюда.

Он( танцуя )

Вырыпаев – актер, режиссер, теперь еще кино.

Она( танцуя )

И театр «Практика», и театр «Практика».

Он( танцуя )

«Новая драма», новое слово, муж Полины Агуреевой.

Она( танцуя )

Эйфория, эйфория.

Он( останавливаясь )

И если Вырыпаев твой соблазняет тебя…

Она( останавливаясь )

Может так, а может сяк.

Он замахивается и бьет ее топором.

Она( падая )

И очень запросто, у нас все можно.

Он( танцуя )

Вырыпаев – наш маленький Шекспир.

Она( лежа )

Вырыпаев – туда, Вырыпаев – сюда.

Занавес.

Как видите, это несложно, но сначала надо, чтобы кто-нибудь придумал, а потом уж и подражатели подтянутся. Я недавно слышал, как Маша Арбатова спорила с Приговым. Она говорит: «Вот я читаю Сорокина и думаю, что тоже так могу, запросто». На что Пригов резонно возражает: «Правильно, но ведь сначала так смог Сорокин. А теперь, «как Сорокин», может даже слишком много народу». Даже сам Сорокин, добавим мы.

У нас за последние лет десять, несмотря на кажущийся застой, сменилось несколько культовых персонажей, каждый из которых знаменовал собою определенный тип письма. Некоторые считают, что «тип письма» – счастливо найденная или искусственно придуманная манера – как раз и есть высшее достижение в искусстве: автор изобрел себя, определился и остановился. Другие – скажем, первый русский экзистенциалист Лев Шестов – полагают, что писатель как раз кончается, обретя лицо, и что научившись одному, надо немедленно двигаться к чему-то другому. Ну, допустим: писатель первого типа – Платонов, или Бродский (с оговорками), или Саша Соколов. Нашел манеру и всю жизнь в ней проработал. Писатель второго типа – Заболоцкий, или Катаев, или Аксенов: индивидуальность менее выраженная и более, так сказать, динамическая. Так вот, Сорокин – это явно тип письма, и все попытки выскользнуть за этот соцреализм с нечеловеческим лицом, прыгнуть в какую-нибудь новую стилистику обязательно заканчивались сборкой велосипеда: разбирать чужие оригинальные конструкции Сорокин умеет, но свои собирает очень кондово. Стоило вернуться к себе, то есть к пародированию других,- и вот вам пожалуйста, «День опричника», «Князь Серебряный»-2006.

После Сорокина настал Пелевин, который тоже опознается по первой строке,- а развиваться, увы, перестал почти сразу после «Чисел». После Пелевина – Гришковец, сегодня, правда, пытающийся нащупать новые интонации или, по крайней мере, жанры. Теперь настал Вырыпаев – главный, как ни крути, культурный герой наступившей эпохи: если вы заметили, упоминаемые авторы становятся все более универсальными. Сорокин – чистый прозаик, умеющий писать только рассказы, причем определенного типа (его романы – не более чем разросшиеся новеллистические сборники, разнородные, сюжетно никак не организованные; в этом смысле между «Пиром» и «Голубым салом» принципиальной разницы нет). Пелевин – писатель, отлично работающий в нескольких жанрах, от публицистической статьи до романа идей, теперь вот и пьесу написал – «Шлем ужаса», и, думаю, не последнюю. Гришковец – писатель, актер, режиссер и еще немного поэт, потому что его тексты, исполняемые с группой «Бигуди» или представляемые в ежедневном проекте СТС, больше похожи на стихотворения в прозе. Но кинематографа Гришковец не потянул – так и признался: не тяну, говорит. А Вырыпаев – потянул. Актер, режиссер, сценарист, драматург, автор фильма «Эйфория», еще и теоретик – в общем, человек умелый и притом чрезвычайно ярко одаренный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: