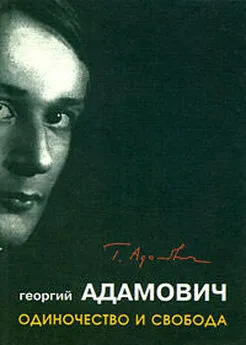

Георгий Адамович - Одиночество и свобода

- Название:Одиночество и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Адамович - Одиночество и свобода краткое содержание

Георгий Адамович - прозаик, эссеист, поэт, один из ведущих литературных критиков русского зарубежья.

Его считали избалованным и капризным, парадоксальным, изменчивым и неожиданным во вкусах и пристрастиях. Он нередко поклонялся тому, что сжигал, его трактовки одних и тех же авторов бывали подчас полярно противоположными... Но не это было главным. В своих лучших и итоговых работах Адамович был подлинным "арбитром вкуса".

Одиночество - это условие существования русской литературы в эмиграции. Оторванная от родной почвы, затерянная в иноязычном мире, подвергаемая соблазнам культурной ассимиляции, она взамен обрела самое дорогое - свободу.

Критические эссе, посвященные творчеству В.Набокова, Д.Мережковского, И.Бунина, З.Гиппиус, М.Алданова, Б.Зайцева и др., - не только рассуждения о силе, мастерстве, успехах и неудачах писателей русского зарубежья - это и повесть о стойкости людей, в бесприютном одиночестве отстоявших свободу и достоинство творчества.

Содержание

Одиночество и свобода Эссе

Мережковский Эссе

Шмелев Эссе

Бунин Эссе

Еще о Бунине:

По поводу "Воспоминаний" Эссе

По поводу "Темных аллей" Эссе

"Освобождение Толстого" Эссе

Алданов Эссе

Зинаида Гиппиус Эссе

Ремизов Эссе

Борис Зайцев Эссе

Владимир Набоков Эссе

Тэффи Эссе

Куприн Эссе

Вячеслав Иванов и Лев Шестов Эссе

Трое (Поплавский, Штейгер, Фельзен)

Поплавский Эссе

Анатолий Штейгер Эссе

Юрий Фельзен Эссе

Сомнения и надежды Эссе

Одиночество и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ремизов неизменно утверждает, что надежды на языковую реставрацию у него нет. Реставрация невозможна, против этого он не спорит. Хотелось бы ему только одного: придать гибкости русскому синтаксису, настроить речь в тон и лад речи старинной, убедить, что наша школьная грамматика произвольна и неосновательно тиранична, что мы сами себя обворовали, доверившись Гроту и другим лжезаконодателям, отбросив былые богатства, в которых языковой творческий гений русского народа предстает в полной силе и блеске.

В этом своем лингвистическом бунте Ремизов бывает прав, нельзя этого отрицать. Замечательно однако, что бунт его не встречает ни возражений, ни сопротивления, – по крайней мере в печати, – даже и в тех случаях, когда правота его до крайности сомнительна. Просмотрите, припомните любую рецензию на любую книгу Ремизова: уже что-то, а язык и стиль в них будто бы такой, что кроме восхищения и подражания ничего вызвать не должен бы! Может возникнуть иллюзия, что современные русские писатели просто не в силах ему следовать, а в душе-то признают его сетования справедливыми, – как иной грешник продолжает по малодушию грешить, зная и чувствуя, что следовало бы внять наставлениям какого-нибудь святого старца. Едва ли однако возможны сомнения, что настанет время, когда во всеоружии исторических и лингвистических знаний, подлинный ученый, наделенный при этом подлинным чутьем к слову, установит к ремизовским призывам и обличениям единственно верное отношение: как к любопытной, курьезной, очень талантливой причуде, как к занимательной и даже соблазнительной ереси, – в соответствии, впрочем, со всем творческим обликом Ремизова, где причуды, затеи, игра, капризы и странности чувствуются за каждой чертой.

В каких случаях Ремизов бывает несомненно прав? В тех, конечно, когда возмущается он нашим средним газетно-журнальным слогом. Стиль заурядной, средней газетной передовой статьи – самое вялое, самое безличное, бесцветное, «суконное», что можно себе представить, и надо отдать справедливость советским журналистам: в этом отношении они дадут своим дореволюционным или эмигрантским соперникам сто очков вперед! Но это ясно, это бесспорно, и не стоит ломиться в открытую дверь. (Кстати, случайная цитата из «Известий», на днях мне подвернувшаяся и запомнившаяся: «Мастера льда и других аналогичных видов спорта должны функционально вложиться в дело молодежной подготовки…» Ну как, в самом деле, не вспомнить гоголевского судью: «Боже мой, что за перо у этого человека!»)

У Ремизова задачи другие, более высокие. Он вовсе не на газетных хроникеров идет походом и даже не на каких-нибудь нео-Скабичевских, с их удручающе стереотипным словарем и синтаксисом. Если исключить Гоголя, нет, кажется, ни одного великого русского писателя, язык которого был бы ему по душе. Отношение его к Пушкину постоянно двоится: с одной стороны, Пушкин советовал учиться языку и московских просвирен, что, конечно, Ремизову нравится, с другой – сам писал точно и ясно, сравнительно короткими фразами, как учил Вольтер, да и при симпатии своей к московским просвирням, заметил, что лучшая русская проза – карамзинская. Нравиться это Ремизову не может. О других нечего и говорить. В последней своей книге «Огонь вещей» Ремизов оказался на счет этого откровеннее, чем прежде, и сделал несколько поистине удивительных открытий: Толстой, например, был «словесно бездарен», а «учиться писать по Толстому все равно, как учиться говорить по Столпнеру». Что касается Тургенева, то что же, писал он, может быть, и хорошо, «только не по-нашему». О современных собратьях Ремизова по перу в книге упоминаний нет, но что о них думает – ясно всякому.

Как мало осталось в нашей литературе страсти, задора, любви к своему делу, беспокойства за его судьбу! Чем, кроме того, что «писатель пописывает, читатель почитывает» можно объяснить молчание, которое одно только было ответом на эти оценки Ремизова? Ведь даже «словесная бездарность» Толстого никаких возражений не вызвала. Прочли, в лучшем случае покачали головой, – и только.

Откроем «Хозяина и работника», например, прочтем из этой повести одну страницу, а затем любую страницу ремизовскую, притом не касаясь общего впечатления, ограничиваясь лишь вниманием к слогу, к языку и языковой ткани. Не думаю, чтобы могли возникнуть разногласия: подлинная жизнь – у Толстого, а у Ремизова, при всей его изощренности, при всем его искусстве, что-то очень похожее на стилизацию, на подделку под совершенную непринужденность, с нарочитостью, с усилием, дающими себя знать повсюду. Нет, Аввакум, к которому Ремизов постоянно взывает, писал не так, и Толстой к несчастному протопопу, подлинно необыкновенному писателю, бесконечно ближе, – вероятно, именно потому, что пишет без стилистических завитушек и ухищрений, думая о том, как бы вернее сказать, как бы сильнее и правдивее сказать, а не о том, как бы сказать узорчатее, хитрее, будто бы свободнее, будто бы народнее. (А отталкивания от газетного стиля было у Толстого не меньше, чем у Ремизова: «Если будет газетный язык в нашем журнале, то все пропало», – писал он в 1884 году Бирюкову, уговаривая его стать редактором предполагавшегося издания. И кстати тут же сочувственно вспомнил язык Аввакума.) Даже если признать, что в ходе развития русской литературной речи были допущены заблуждения, в которых повинны и Ломоносов, и Карамзин, и даже ненавистный Ремизову Грот со всеми его учениками и последователями, – даже если согласиться, что действительно словесное богатство некоторых старинных памятников неисчерпаемо, неужели так слаб наш язык, скажем, у Лермонтова или у того же Толстого, что он сам себя не выпрямил, не отстоял, не превратил французскую оболочку в русскую сущность, не восстановил, хоть и в новом виде, своей прежней мощи? Не привожу никаких доводов, ссылаюсь лишь на слух и чутье: неужели не ясно, что именно Ремизовым владеет страх за язык и недоверие к нему, – как бы не выразиться по-французски! – а в «Хозяине и работнике», с Гротом или без Грота, все остается одинаково естественно, свободно, и течет в самом русском изо всех возможных языковых русел!

Если бы мы при чтении Толстого или даже Тургенева замечали и чувствовали, что вот пишут они так-то, а говорим мы совсем по-другому, Ремизов, пожалуй, был бы прав. Но ведь этого нет. Скорее, читая Ремизова, мы удивляемся, кто говорит такими переливчатыми периодами, с несколькими десятками придаточных предложений, ни за какое главное не держащихся, будто из живого тела вынули скелет? Никто, – а если бы кто-нибудь так и принялся говорить, это была бы литература, «литературщина», по-своему стоющая «мастеров льда», во что-то «влагающихся» (в таком приблизительно духе говорил иногда Клюев, и это бывало нестерпимо фальшиво, как, впрочем, фальшив был он весь, насквозь, хотя и был очень даровит. Отдадим справедливость Ремизову: он так не говорит!). Нельзя между тем допустить, что теперь мы не только пишем, но и говорим по указке всевозможных Гротов: это было бы слишком большой для них честью. Разговорный язык слагался у нас, как впрочем и везде, в стороне от грамматических насилий, под различными перекрестными влияниями, одно отбрасывая, другое усваивая, и как всякий подлинно живой организм переваривая, претворяя в свое то, что было чужим. К разговорной речи хотел когда-то приблизить речь книжную Карамзин. Но в его время само понятие русского разговорного языка было неясно и шатко, и во всяком случае люди его круга, предпочитавшие язык французский, считали своей обязанностью и привилегией выражаться по-русски иначе, нежели представители средних классов, а тем более простой народ. Достаточно сравнить язык Крылова, действительно подслушанный у самых источников живой речи, с языком карамзинским, чтобы это почувствовать. С тех пор, однако, дело изменилось, и опять-таки, надо сказать, по причинам социально-историческим скорей, чем по побуждениям чисто лингвистическим. Перегородки исчезли, все слои смешались. Просвирни! Дайте любой просвирне прочесть Ремизова, она не поймет и половины, а «Хозяина и работника» поймет. Как ребенок чувствует, что с ним говорят «по-детски», так наверно народ, даже в самых своих глубинах, где-нибудь еще уцелевших, уловил бы, что с ним хотят говорить «народно». И наиболее книжным, самым далеким от истинного словесного творчества оказался бы язык, где больше всего заботы о близости к нему. Да и вообще, как в вечном изречении о том, что спасти душу можно только погубив ее, так и со словом: писать хорошо можно, лишь не видя своей цели в том, чтобы писать хорошо! «Все прочее – литература».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: