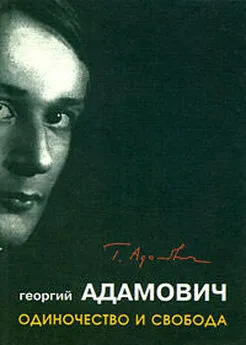

Георгий Адамович - Одиночество и свобода

- Название:Одиночество и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Адамович - Одиночество и свобода краткое содержание

Георгий Адамович - прозаик, эссеист, поэт, один из ведущих литературных критиков русского зарубежья.

Его считали избалованным и капризным, парадоксальным, изменчивым и неожиданным во вкусах и пристрастиях. Он нередко поклонялся тому, что сжигал, его трактовки одних и тех же авторов бывали подчас полярно противоположными... Но не это было главным. В своих лучших и итоговых работах Адамович был подлинным "арбитром вкуса".

Одиночество - это условие существования русской литературы в эмиграции. Оторванная от родной почвы, затерянная в иноязычном мире, подвергаемая соблазнам культурной ассимиляции, она взамен обрела самое дорогое - свободу.

Критические эссе, посвященные творчеству В.Набокова, Д.Мережковского, И.Бунина, З.Гиппиус, М.Алданова, Б.Зайцева и др., - не только рассуждения о силе, мастерстве, успехах и неудачах писателей русского зарубежья - это и повесть о стойкости людей, в бесприютном одиночестве отстоявших свободу и достоинство творчества.

Содержание

Одиночество и свобода Эссе

Мережковский Эссе

Шмелев Эссе

Бунин Эссе

Еще о Бунине:

По поводу "Воспоминаний" Эссе

По поводу "Темных аллей" Эссе

"Освобождение Толстого" Эссе

Алданов Эссе

Зинаида Гиппиус Эссе

Ремизов Эссе

Борис Зайцев Эссе

Владимир Набоков Эссе

Тэффи Эссе

Куприн Эссе

Вячеслав Иванов и Лев Шестов Эссе

Трое (Поплавский, Штейгер, Фельзен)

Поплавский Эссе

Анатолий Штейгер Эссе

Юрий Фельзен Эссе

Сомнения и надежды Эссе

Одиночество и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во имя того же принципа, — свобода, личность, творчество, — следует, конечно, признать что и непосредственный отклик на события не может быть предметом упрека. Нет, ни в коем случае, — и скажу мимоходом, часто мне представляется, как ужасна слепая ошибка истории, то, что такого человека, как Достоевский, она вылепила, создала, выпустила в мир лет на семьдесят-восемьдесят раньше, чем следовало бы. Никто не откликнулся бы на то, что принес с собой двадцатый век, так, как сделал бы это он! Поистине, камни возопияли бы, небо содрогнулось бы от тех его огненных страниц, которые живут теперь лишь в нашем бессильном воображении… Когда думаешь обо всем этом, жаль становится все-таки, что диалога с советской Россией в эмигрантской литературе не наладилось. Или хотя бы — монолога, туда обращенного, без надежды и расчета на внятный ответ, с одним лишь вычитыванием между строк в приходящих оттуда книгах. Шмелев? У него, пожалуй, монолог звучал яснее, нежели у кого-либо другого из его сверстников и собратьев, но монолог бедный мыслью, богатый лишь чувством, слишком запальчивый, возмущенно-заносчивый, ограниченный, с постоянными срывами в обывательщину, не совсем то, одним словом, что услышать хотелось бы. Тон более высокий был взят Мариной Цветаевой, у которой и в стихах, и в прозе есть эти «туда» и «оттуда», — да, конечно, и вся она, все ее писания, были на другом уровне, в другом, более высоком «ключе», чем писания Шмелева, независимо от размеров таланта. Но как у Цветаевой все сбивчиво, какой декадентски-женский «эгоцентризм», и как он исказил ее живую, отзывчивую, трепетно-поэтическую натуру!.. Нет, диалога не вышло. Это факт все-таки удивительный, в особенности, если сопоставить его с «однотемностью», которая одушевляла советскую литературу в те уже далекие годы, когда диалог мог возникнуть.

Советская литература не могла, да, пожалуй, и не хотела, позволить себе доступной здешним писателям роскоши тематического разнообразия. По-видимому, современность не поддавалась там отрыву от злободневности, и вмешательство ее в жизнь было там реальностью столь жестокой и близкой, что лишало возможности думать о чем-либо другом. Некоторая торопливость в подходе к старым «проклятым» вопросам, по-новому понятым, при таком положении была естественна, как и неизбежна была некоторая схематичность замыслов, художественные промахи в ее разработке… Во избежание недоразумений, подчеркну, что я имею сейчас в виду не всю советскую литературу полностью, а лишь те книги, которые писаны были в годы, когда власть — еще занятая борьбой за свое существование, еще в лице Луначарского либеральничавшая и колебавшаяся, еще в сущности не знавшая, что ей с писателями делать, управлять ли ими, и если управлять, то как, — когда власть не успела еще прибрать литературу к рукам. Срок сравнительно недолгий: лет двенадцать-пятнадцать с октябрьского переворота, самое большее.

В советской литературе шла тогда тяжба человека с революцией. Личность страшилась своего растворения в «коллективе» и пересматривала все то, что накопила в себе веками, отбирая подлинно-ценное от призрачно-ценного. Одно можно или даже надо было отбросить, другое надо было сохранить, как нечто составляющее неприкосновенный «золотой» человеческий фонд. Каждая «ценность» — то есть каждое чувство, мысль, свойство, привычка, стремление, — как бы вытаскивались из темных, глубоких хранилищ на дневной свет: вот жалость, вот ненависть, вот эгоизм, вот любовь и доверие к природе — что утвердить в новых, уже незыблемых правах, что уничтожить? Конечно, говоря о тяжбе человека с революцией, следует подразумевать под «революцией» не столько самое изменение государственного строя, сколько те духовные предпосылки, которых оно требует. Литература в России делала в те годы то, о чем не заботилась власть, или что власть игнорировала: она как бы торговалась с веянием и направлением эпохи, отстаивая интересы отдельного человека, отдельного члена будущего общества. Были и такие писатели в России, которые спешили уступить все, что можно, которые забегали вперед, чтобы история, Боже упаси, как-нибудь не позабыла их на свою колесницу взять. Были и другие, на все лады прославлявшие «строительство», будто путь к светлому социалистическому будущему уже расчищен при помощи правительственных декретов и резолюций, а какие-либо сомнения в возможности беспрепятственного скачка из мира былых отношений в мир отношений новых — всего лишь неврастения и интеллигентщина. Этих слабых или глупых людей не стоит принимать в расчет, да и считать их писателями нет больших оснований. Они не только без рассуждения сдали все, что можно было сдать в историческом споре, но и беспрекословно сделали уступку более существенную: признали, что право отбора, проверки, право мысли вообще во всех областях и по любому вопросу, принадлежит не им, а государственной власти… По счастью, была в России и другая литература, — подлинная, не потерявшая стыда и чести, хотя и принужденная изворачиваться. В ней замечательно то, что она сквозь книги разных авторов выражала в сущности одно и то же недоумение, ставила один и тот же вопрос, иногда восходя на довольно большие высоты, иногда развивая его простодушно и бесхитростно, с различиями в страстности, в напряжении или серьезности, отчасти и в отправных пунктах, а значит и в характере фабул, — но всегда, по существу, говоря о том же самом. Формулировать вопрос в двух словах можно и не искажая его: «как будем жить?», то есть как согласуем внешний строй жизни со строем внутренним, как в самих себе, в душе и совести каждого из нас, оправдаем многое из того, что отмене, по-видимому, не подлежит? Не было, насколько помнится, романа, где вопрос этот был бы поставлен прямо и отчетливо (да и не мог бы такой роман увидеть свет, разве что в самом начале революции), — но присутствовал он как тональность, определяющая характер творчества и у Леонова, и у Зощенки, и у Олеши, и у Пильняка, и у Каверина и у других. В вычитывании между строк, в догадках о том, что сказано и что не сказано, надо, однако, знать меру: общего осуждения революции у этих писателей не найти! По-видимому, осуждения и не было. В основном, первичном факте революции сомнений не возникало, — и я не думаю, чтобы следовало приписать это лишь тому, что если бы сомнения и возникли, в печать им ни в какой форме и ни в каком виде не было бы доступа. Нет, при некотором навыке в чтении отличить пафос искренний от пафоса поддельного и энтузиазм фальшивый от энтузиазма настоящего, — дело не очень мудреное. Были подделки, было притворство, но далеко не всегда и не везде. «Попутничество» во всяком случае представляется явлением сложным. Помимо исторических впечатлений или политических соображений, которыми могло оно быть внушено, играла роль при его возникновении и мысль (а иногда и воспоминание) о блужданиях и крайностях индивидуализма, в предреволюционной литературе уже близкого к банкротству. Блок не был ни большевиком, ни попутчиком. Но то, что он «рванулся» — по выражению Троцкого — к революции, ни в коем случае нельзя счесть случайностью или «капризом». По выражению Зинаиды Гиппиус: вся поэзия Блока — летопись постепенного индивидуалистического банкротства, беспримерно искренняя и оттого неотразимо драматическая. Ошибкой ли была поэма о «Двенадцати» — каждый пусть решит по-своему. Но есть и закономерность, и какая-то высшая справедливость в том, что именно она открывает собой советскую литературу, облагораживая ее и как бы связывая с русским прошлым… Человеку страшно жить одному, в особенности теряя мало-помалу веру в потустороннюю помощь или утешение. Страшно ему быть один на один с судьбой и историей. Тягостно ему одиночество на земле. «Товарищ, дай мне руку», — писал Блок задолго до «Двенадцати» и до того, конечно, как слово «товарищ» приобрело специфический оттенок. Правильно ли, ошибочно ли оценив момент, ранняя советская литература силилась сказать то же самое, сознавая, конечно, что отречение от личной ответственности во всем и за все, отказ от всякого сепаратного соглашения с судьбой связаны и с другими отречениями и отказами, далеко не ясными и таящими иные, новые опасности…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: