Федор Нестеров - Связь времен

- Название:Связь времен

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Нестеров - Связь времен краткое содержание

Книга кандидата филологических наук, вызвавшая интерес читателей и удостоенная в 1981 году первой премии и диплома первой степени на Всесоюзном конкурсе общества «Знание» на лучшее произведение научно-популярной литературы, раскрывает своеобразие исторического пути нашей страны — родины Октября. Автор рассказывает о тех нитях, которые связывают настоящее с прошлым, показывает, почему история становится ныне ареной острых идеологических боев. Книга написана в публицистической манере и рассчитана на широкие круги читателей.

Связь времен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот эта самоотверженность без пафоса, отвращение к театральной декламации и театральному жесту, естественность, нежелание и неумение взглянуть на себя со стороны, неспособность брать на себя роль станут отличительными чертами российского революционера и в последующих поколениях. С. Степняк-Кравчинский, повествуя иностранному читателю о делах народовольцев, воссоздает внутреннюю атмосферу этого революционного общества:

«Глубоко ошибается тот, кто станет воображать себе это страшное сборище таким, каким обыкновенно рисуют заговорщиков на сцене. Все собрания нигилистов отличаются необыкновенной простотой и полнейшим отсутствием той помпы, которая так несвойственна русскому характеру вообще, а нигилистам в особенности.

Даже в тех случаях, когда людям приходится рисковать головой или прямо нести ее на плаху, все у нас делается просто, без малейшей тени риторики. Никаких одушевляющих речей. К чему? Они вызвали бы разве что улыбку как вещь совершенно неуместную. Публики при наших заседаниях нет. Рисоваться не перед кем. Собираются люди все свои, знающие друг друга вдоль и поперек. К чему же упражняться в красноречии? К чему тратить время на разглагольствования о том, что ясно как божий день?..

Не в меру красноречивые, ходульные герои, какими любят изображать «нигилистов» иностранные романисты, вызвали бы у нас не энтузиазм, как это им приписывается, а подозрение в своей искренности и серьезности: известно, что раз собака залает, — она уже не укусит» [ 55].

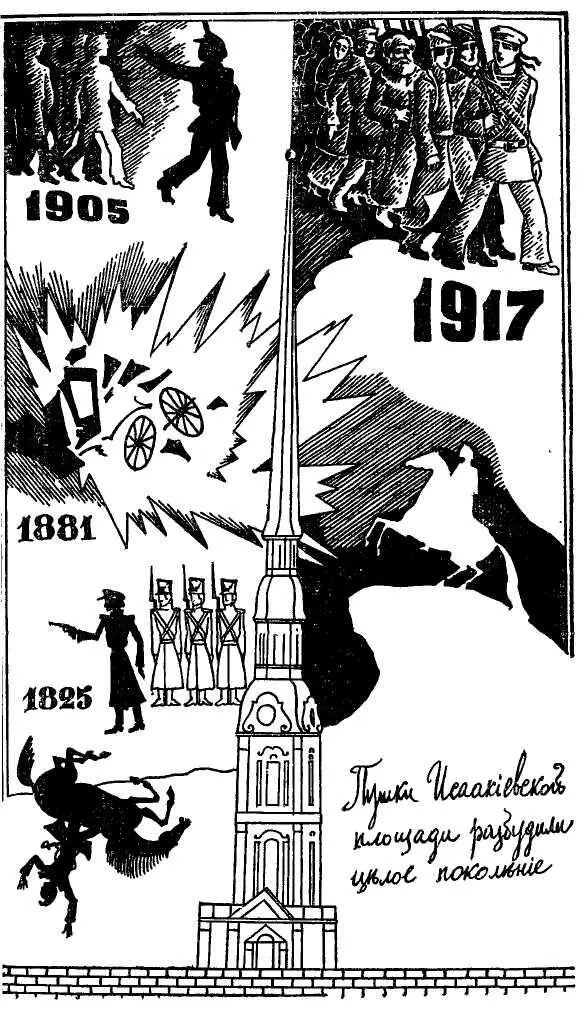

Та же самая характеристика вполне приложима и к последнему, пролетарскому, поколению революционеров. Различные классы представляли собой три поколения, и каждое из них, конечно, имело свое социальное лицо, но некоторые родственные черты — и очень важные — встречаются и у дворянских революционеров, и у «нигилистов»-бомбометателей, и у красногвардейцев 1917 года. Это черты русского народа.

Герцен пишет: «…Когда в 1826 г. Якубович увидел князя Оболенского с бородой и в солдатской сермяге, он не мог удержаться от восклицания: «Ну, Оболенский, если я похож на Стеньку Разина, то неминуемо ты должен быть похож на Ваньку Каина!..» Тут взошел комендант: арестантов заковали и отправили в Сибирь на каторжную работу.

Народ не признал этого сходства, и густые толпы его равнодушно смотрели в Нижнем Новгороде, когда провозили колодников в самое время ярмарки. Может, они думали: «Наши-то сердечные пешечком ходят туда — а вот господ-то жандармы возят!» [ 56].

Но встреча с народом все же произошла. По ту сторону Уральского хребта, в «мертвом доме». Герцен так заключает свою мысль: «Итак, в лесах и рудниках Сибири впервые Россия петровская, помещичья, чиновническая, офицерская и Русь черная, крестьянская, сельская, обе сосланные, скованные, обе с топором за поясом, обе, опираясь за заступ и отирая пот с лица, взглянули друг на друга и узнали давно забытые родственные черты» [ 57].

Нечто очень схожее случилось и со вторым поколением русских революционеров.

Если первое даже не пыталось взывать к русскому народу, то второе, «пошедшее в народ», обнаружило вскоре полную тщету своих призывов. «Опростившийся» и одетый под мужика студент мог долго, упорно, доходчивым, как ему казалось, языком толковать крестьянам на сельском сходе о тяжести их доли, о безземелье, о полицейском произволе и т. д. и в ответ только и слышать тупое: «Сами мы, мол, во всем виноваты — много пьем и забыли бога». Какой-нибудь косноязычный юродивый с веригами под рубахой легко и просто находил путь к крестьянским сердцам, а он, революционер-агитатор, говорил как будто перед глухими. Народ не понимал его, и он не понимал народа. «Желябов рассказал трагикомическую историю своего народничества. Он пошел в деревню, хотел просвещать ее, бросить лучшие семена в крестьянскую душу; а чтобы сблизиться с нею, принялся за тяжелый крестьянский труд. Он работал по 16 часов в поле, а возвращаясь, чувствовал одну потребность: растянуться, расправить уставшие руки или спину, и ничего больше; ни одна мысль не шла в его голову. Он чувствовал, что обращается в животное, в автомат. И понял, наконец, так называемый консерватизм деревни: что пока приходится крестьянину так истощаться, переутомляться ради приобретения куска хлеба… до тех пор нечего ждать от него чего-либо другого, кроме зоологических инстинктов и погони за их насыщением. Подозрительный, недоверчивый крестьянин смотрит искоса на каждого являющегося в деревню со стороны, видя в нем либо конкурента, либо нового соглядатая со стороны начальства для более тяжкого обложения этой самой деревни. Об искренности и доверии нечего и думать. Насильно мил не будешь» [ 58]. Из этого «насильно мил не будешь», из этого отчаяния мужественных людей и выросла «Народная воля».

Мотив «насильно мил не будешь» пронизывает объяснение Андрея Желябова от начала до конца. Слишком явно в нем чувствуется горечь и боль неразделенной любви, чтобы принимать его всерьез. Консерватизм деревни приписывается вождем «Народной воли» непомерной тяжести крестьянского труда, но разве накануне 1905 или 1917 годов русский мужик работал меньше, чем в шестидесятые годы XIX века?

В 60-е годы народ еще не расстался с верой в царя, с отождествлением державы с царизмом. Вот почему, собственно, революционная ситуация в тот момент вылилась не в революцию, а в торжество реакции. «Народ, — замечает Герцен, — …ожидал, с наивной верой, иной свободы от своего царя, золотой воли, воли… с землей. Царь отвечал ему ружейными выстрелами; но крестьяне, падая, проклинали дворян и сохраняли веру в царя» [ 59]. Не так будет обстоять дело в 1905–1907 годах во время карательных экспедиций по русским деревням отрядов Дубасова, но тогда Россия уже дорастет до своей революции. Пока же революция эта проходила свой, так сказать, инкубационный период: объективно непримиримое противоречие между императорством, устаревшей политической надстройкой, своею чудовищной тяжестью давившей все живое, и потребностями дальнейшего развития России уже было налицо, но субъективно, оно еще не проникло в сознание народных масс, не овладело им. В поэтическом образе «…ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь!» очень точно передана трагическая диалектика такого периода. Убогая, смиренная, иссеченная розгами и кнутом крестьянская Россия имела свою гордость и если не сознание, то, по крайней мере, темное, неясное чувство своей несокрушимой силы.

Сильный не винит в своем бедственном положении никого, кроме самого себя. Внутреннее достоинство замыкает его в молчании. Он не жалуется, разве что в песне, которая поется не для чужих ушей, не ищет поддержки извне и не терпит участливой слезы от постороннего. Ему не нужна барская ласка, он выслушает от «господ хороших», зачем-то переодетых в простолюдинов, горячие речи о том, как он угнетен, но не признает этого угнетения… до поры до времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: