Лев Аннинский - Лесковское ожерелье

- Название:Лесковское ожерелье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Аннинский - Лесковское ожерелье краткое содержание

Первое издание книги раскрывало судьбу раннего романа Н. С. Лескова, вызвавшего бурю в современной ему критике, и его прославленных произведений: «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».

Первое издание было хорошо принято и читателями, и критикой. Второе издание дополнено двумя новыми главами о судьбе «Соборян» и «Железной воли». Прежние главы обогащены новыми разысканиями, сведениями о последних событиях в жизни лесковских текстов.

Автор раскрывает сложную судьбу самобытных произведений Лескова. Глубина и неожиданность прочтения текстов, их интерпретации в живописи, театре, кино, острый, динамичный стиль привлекут к этой книге и специалистов, и широкие круги читателей.

Лесковское ожерелье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иллюстрации Н. Купреянова. 1931 г.

Иллюстрации Н. Купреянова. 1931 г.

От мечтательности Добужинского, перед грубой реальностью трепетавшего, ничего не осталось: все три художника сняли мечтательность смехом.

Кустодиев не успел опубликовать свою обложку (меченная 1926 годом, она сохранилась в материалах Литературного музея). А Митрохин и Купреянов опубликовались: оба в 1931 году. Однако мало повлияли на следующих иллюстраторов: те пошли от Дм. Пичугина. Начиная с овешковских замороженных композиций, на три десятилетия воцарился в массовых изданиях «Тупейного художника» скрупулезно-реалистический, иллюстративный тип картинки с детски-ясным противопоставлением хороших (то есть красивых) Аркадия и Любы — плохим (то есть уродливым) графам Каменским.

Растопила этот лед Татьяна Шишмарева (ее рисунки, появившиеся в 1965 году, впоследствии переиздавались и дорабатывались). В мягком женственном штрихе сопоставление рыл и лиц несколько ослабло: возникло ощущение общего эстетического «воздуха», овевающего тех и этих. Появился прекрасный, полный горечи и сочувствия портрет старенькой артистки — впервые этот столь важный у Лескова человеческий образ вышел в иллюстрациях на первый план, потеснив возлюбленную куколку-красавицу.

В сущности, от прежнего стереотипа уходят в 60-е годы все художники. И Михаил Таранов, грубоватым, «небрежным» рисунком снявший школьную зализанность и возвративший иллюстрациям улыбку. И Борис Семенов, изобразивший брадобритие под пистолетами в лукавой манере бытового рисунка, не чуждого крестьянскому юмору (оба издания вышли в Ленинграде, в 1965 и 1966 годах). Взаимодействуют уже не с сюжетом, а с текстом, с «литературным памятником». Отсюда — путь к цирюльно-театральному натюрморту Епифанова-младшего на обложке детгизовского издания. И к гравюрной четкости другого ленинградца, Павла Алексеева (в саранском издании): монстр и праведник перед тем, как начать брадобритие, спокойно и величаво позируют перед вечностью. И к балетному изяществу, с которым исполняет соответствующую заставку Н. Корнилова. И к скользяще-плывущему штриху, в котором В. Алешин дает танцующую сильфиду через край зеркала, а в зеркале отражается монстр.

Впрочем, П. Пинкисевич в лесковском пятитомнике 1981 года пытается как раз преодолеть ту щегольскую изысканность рисунка (либо щегольскую грубость его), которая по традиции как бы свидетельствует в книжной графике о лесковском «узорном письме». У Пинкисевича «Тупейный художник» — не прециозная «штучка» в стиле XVIII века, а реальная история, происходящая с обыкновенными людьми. Локоны и оборки не скрывают весьма «узнаваемых» лиц; от разряженной куколки перед зеркалом к высокой статной старухе на кладбище ведет ясная линия характера, да и нет никакой куколки, и вообще нет «театра», каковой художники обычно воспроизводят посредством сильфид и монстров, — лесковский текст Пинкисевич прочитывает как просто и эмоционально мыслящий реалист, а не как стилизатор художества. И оппозиция здесь видна твердая: иконописности, узорочью, ностальгии.

Более всего это оппозиция — Глазунову.

У Глазунова — четыре листа в шеститомнике 1973 года. Иконописность, узорочье и ностальгия.

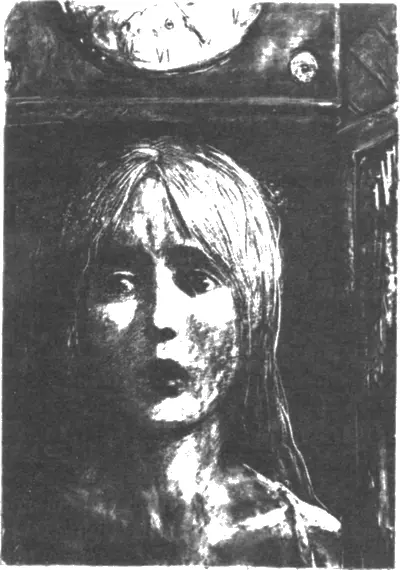

Иллюстрация И. Глазунова

Портрет Любы: вскинутые брови страдалицы на круглом, обведенном «златыми власами» славянском лице, срифмованном с краем циферблата (что Любу сейчас извлекут из убежища и потащат на расправу, это мы знаем — от Лескова, но не от Глазунова).

Прогулка со старой няней. Тоненький мальчик в малиновом сюртучке; зелень кладбища; стройная няня; за мерцанием дерев — мерцание золотого купола. Светлая печать и умиротворение.

А вот и брадобритие. Черно-белая техника. Графов брат похож на утомленного умного купца. Художник за его спиной благообразен и спокоен; кажется, здесь есть намек на автопортрет.

А вот тройка посреди снегов. С птичьего полета, под просторным русским небом — и утло ей под этим небом, и тихо, и прекрасно… Черно-белый рисунок: перо с мягкой глубокой подтушевкой и с ясными, сияющими штрихами, словно процарапанными во мгле.

Это Добужинский для «Белых ночей» нашел когда-то такую технику. Он называл ее — «граттография».

Вернемся к началу 20-х годов.

Экран «поджигается» раньше, чем сцена: в 1923 году Александр Ивановский (сорокалетний неофит кино, оперный режиссер, еще недавно презиравший экранные зрелища, а затем «совращенный» Протазановым, прошедший у него школу и воспринявший от него твердую веру в спасительную роль экранизаций из русской классики, так что будущие биографы Ивановского назовут его: «главный экранизатор» нашего кино) получает назначение в «Севзапкино» и прибывает из Москвы в Петроград. Идея Ивановского — вернуть в кино театральных актеров — вызывает бурное сопротивление коллег. Что касается предложенного Ивановским конкретного сюжета, здесь сомнений нет: ставить он будет «Тупейного художника». Обсуждают сценарий. Помещик-крепостник, являясь на репетиции с арапником (!), хлещет оплошавших актеров; на сцене зала развешаны «ряды» арапников, кнутов и батогов. В финале, страшась бунта, изверг бежит из имения; звучат «негодующие крики дворовых». Что до криков, а также до коллекции кнутов и батогов, тут же пускаемых в дело, это проходит на ура, а вот финал коллеги отвергают. Так просто отпустить негодяя нельзя, это не пройдет, он должен понести наказание! Подумав, Ивановский пишет новый финал: крестьяне поджигают имение, и помещик гибнет в огне. Вот это пойдет.

Остается уговорить актеров. Кондрат Яковлев, старый александринец, прочтя сценарий, простодушно спрашивает: «Очень уж граф у вас злодей — неужто в нем человека нет?» Яковлев в себе не уверен, «рожу богомерзкую» изобразить берется, но опасается, что «добрые глаза» выдадут.

Уговорили. Сыграл.

Актеры публике понравились, — дипломатично подытожил Ивановский. Лесков его мало заботил; бывшего оперного режиссера волновало другое: переварит ли кинематограф театральных актеров?..

Через несколько лет лесковский сюжет еще раз попал в руки оперного режиссера, на сей раз не бывшего, а настоящего: Андрей Петровский поставил в Большом театре оперу Ивана Шишова. Опера называлась «Тупейный художник». По словам рецензентов, спектакль остроумно соединял николаевский ампир и русское барокко с мещанским лубком, выявляя таким образом «единение» дворянства и купечества с царской властью. В финале слышался набат, и небо озарялось: горела подожженная восставшими крестьянами усадьба. Спектакль, поставленный весной 1929 года, выдержал 21 представление. В историю советского искусства он вошел как не очень успешная, но в принципе здоровая попытка продолжить линию «русской бытовой оперы» (позднее сказали бы: реалистической) и преодолеть фантастику и вагнеризм (позднее сказали бы: формализм). Дмитрий Шостакович, заметим, как раз тогда выпустил свой фантастический «Нос» по Гоголю и уже вчитывался в «Леди Макбет Мценского уезда»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: