Гелий Салахутдинов - Блеск и нищета К. Э. Циолковского

- Название:Блеск и нищета К. Э. Циолковского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гелий Салахутдинов - Блеск и нищета К. Э. Циолковского краткое содержание

Монография посвящена анализу творчества российского пионера жидкостных ракет и космических путешествий К.Э. Циолковского. В ней показано, что его образ был деформирован по ряду исторических причин в XIX веке, а в СССР - из-за его превращения в символ социализма, в вождя всех ученых и изобретателей. Представления о его творчестве мифологизированы и не имеют ничего общего с объективной реальностью. Он был не ученым, а фантазером, его идеи не были научно обоснованы. Он не внес никакого вклада ни в науку, ни в технику, кроме популяризации хорошо известной идеи о межпланетных путешествиях.

Блеск и нищета К. Э. Циолковского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Результаты этих опытов он опубликовал в 1896 году в работе [105].

Из работы [60] он узнал об устройстве аэродинамической трубы англичанина Х. Максима (он сделал ссылку на его работу [196] в своей статье [100, с. 8]).

Эта труба была открытого типа. Воздух приводился в движение вентилятором, который работал от паровой машины мощностью 60 л.с. Поток воздуха истекал из прямоугольного ящика площадью 0,1 м2 со скоростью от 8 до 145 км в час [60, с. 61].

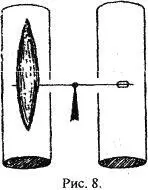

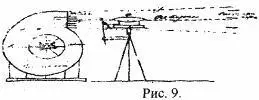

К.Э. Циолковский тоже сделал себе простенькую установку (рис. 9) и, получив с ее помощью первые результаты, в сентябре 1897 года обратился в Русское физико-химическое общество с просьбой выделить ему на их продолжение 200 рублей (вспомним, ему отец в Москву высылал по 15 рублей). После рассмотрения этой просьбы на 168-м заседании физического отделения этого общества, состоявшемся 20 сентября 1897 года под председательством Ф.Ф. Петрушевского, было принято решение передать проект его исследований на рассмотрение специальной комиссии, в которую входили: Д.К. Бобылев, В.В. Лермонтов, И.В. Мещерский [157, с. 251-252]. Комиссия попросила К.Э. Циолковского предоставить план работ.

12 октября К.Э. Циолковский на имя члена Президиума Русского физико-химического общества профессора А.Л .Гершуна направил письмо, которое начал словами: "Прежде всего покорнейше прошу гг. многоуважаемых членов Комиссии, дав свое мнению Обществу, не сообщать ничего и никому о моих работах и планах до окончания и напечатания" [157, с. 79].

Далее в письме подробно излагался план опытов. К.Э. Циолковский, в частности, писал, что "...некоторые авторы по сопротивлению (г. Поморцев) пренебрегают значением кормовой части тела и трением воздуха (даже для продолговатых тел). Я сделаю опыты, которые выяснят этот спорный пункт" [157, с. 86].

Здесь научно-исследовательская задача ставилась им вполне грамотно.

11 ноября эта Комиссия пришла к заключению, "...что в той форме, в которой предлагает произвести опыты г. Циолковский, опыты не могут привести к результатам практической важности. Для последней цели необходимо производить такие опыты в значительно большем масштабе, на что потребовались бы значительные средства, которыми Общество в настоящее время не располагает. Ввиду сказанного, Комиссия предлагает уведомить г. Циолковского о том, что Общество не может помочь ему материальными средствами для производства его опытов, мотивируя отказ вышесказанными соображениями" [157, с. 252].

Это решение, после недолгих обсуждений, и было принято Обществом. Трудно судить, но, вероятнее всего, глубинная причина отказа состояла в недоверии членов Комиссии как в возможности его "воздуходувки", так и в способности самого исследователя, о которых они имели достаточно четкие представления. Немаловажную роль в этом вопросе имело также отсутствие средств у этого Общества, которые были израсходованы, в частности, на издание очередной книги Ф.Ф. Петрушевского.

Решение Общества К.Э. Циолковского не остановило и в течение зимы 1898-1899 гг. он на своей "воздуходувке" провел ряд опытов на свой страх и риск и опубликовал полученные результаты в 1898 году в нескольких номерах "Вестника опытной физики и элементарной математики", а также в 1899 году в виде отдельной брошюры [100].

Он очень переутомился. Ему дали уроки математики в казенном реальном училище, куда он шел, закончив работу в своем, а оттуда направлялся в еще одно училище, где "точил свои болванки для моделей".

Сильно заболел воспалением брюшины. Из-за болей однажды потерял сознание. После болезни постоянно чувствовал тяжесть в желудке. Позже, в 1906 году, из-за физического труда появилась паховая грыжа, а еще через 20 лет - пупочная. Пришлось носить бандажи [172, с. 121-122].

В 1898 году ему предложили вести уроки физики в женском епархиальном училище. Приходилось заниматься почти со взрослыми девушками, что было легче, "... тем более, что девочки раньше зреют, чем мальчики".

Обратимся, однако, к результатам этих его опытов.

Высота его воздуходувки составляла 1,5 м, ширина - около 0,5 м. Воздушный поток создавался на площади около 1200 см 2(т.е. больше, - как отмечал К.Э. Циолковский, - чем в "аппарате Максима").

Ее лопасти приводились в движение грузами от 200 г до, примерно, 8 кг. Диаметр лопастного колеса (вентилятора - Г.С.) составлял 1 м.

Колесо могло сделать 18 оборотов и работало чуть больше 10 секунд. Решетка представляла собой обыкновенный ящик, разделенный на 12 равных ячеек горизонтальными и на 3 отсека - вертикальными перегородками. Испытываемая форма устанавливалась на четырех столбиках, прикрепленных к открытому жестяному ящику, который плавал в воде, заполнявшей другой ящик. Последний закрывался составной крышкой с прорезями для свободного передвижения этих четырех столбиков.

Ниже ящика была прикреплена линейка, а на плавающем ящике крепилась стрелка. Прибор тарировался. Под воздействием потока воздуха на испытываемую форму ящик двигался и стрелка показывала соответствующее отклонение. Вот, собственно, и вся аэродинамическая труба [100].

Профессор Н.Я. Фабрикант назвал работу [100] "исторической" [80, с. 12] и утверждал, что ее автор "...впервые в истории науки выполнил ...систематическое экспериментальное исследование лобового сопротивления и подъемной силы тел разной геометрической формы, в том числе моделей крыльев и корпусов дирижаблей. Он впервые установил здесь ряд основных законов аэродинамики (влияние продолговатости тела вращения на его сопротивление, влияние удлинения крыла на его динамические характеристики, зависимость силы трения от размеров поверхности тела и скорости потока и многие другие).

Он впервые указал на значение аэродинамической трубы для решения проблем аэродинамики" [80, с. 12].

Профессор А.А. Космодемьянский высказал сходную точку зрения: "Циолковский в 1897 г. сооружает в Калуге первую в России аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью..., с величайшей ясностью и убедительностью доказал необходимость систематического эксперимента по определению сил воздействия воздушного потока на движущиеся в нем тела" [29, с. 38-39].

И далее: "В этой работе Циолковского на основании систематических экспериментов... выяснена роль сил сопротивления трения для дирижаблей, даны интерполяционные формулы для подсчета сил трения, по своей структуре близкие к современным, показано влияние кормовой части тела на величину сил сопротивления давления" [29, с. 39].

Попытаемся разобраться в какой степени эти оценки соответствуют объективной реальности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дарья Донцова - Блеск и нищета инстаграма [litres]](/books/1068651/darya-doncova-blesk-i-nicheta-instagrama-litres.webp)