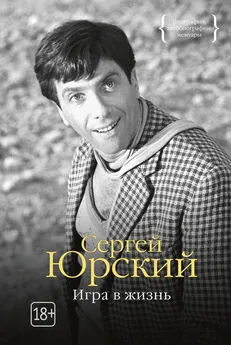

Сергей Юрский - Кто держит паузу

- Название:Кто держит паузу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Правда Севера

- Год:2009

- Город:Архангельск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Юрский - Кто держит паузу краткое содержание

Кто держит паузу - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Задача в том, чтобы магические точки заиграли вдруг, когда в такой точке окажется актер. Тогда будет неожиданность, динамика, развитие. Особенно это важно при единой установке на весь спектакль. От акта к акту декорация должна обнаруживать новые свойства, которые нельзя заметить при первом знакомстве.

Примерно такие разговоры вели мы с художником Валерием Левенталем, начиная работу над «Правдой...». Это была не первая наша встреча. Десять лет назад мы с ним делали «Фиесту» в Большом драматическом театре. Левенталь — блестящий театральный художник, блестящий живописец и блестящий человек. Признаться, я немного побаивался его улыбчивой легкости. Ну как это — спектакль в Большом, балет в Берлине, опера в Вене и еще наша «Правда..,» — и все одновременно. И однако все это ему удавалось. Если приходилось что-то перерешать и переделывать (а приходилось), то все получалось как-то мгновенно и всегда весело. С грузом своих знаний о пьесе я казался себе рядом с ним тяжелым. Да так оно и было. Меня мучили десятки неразрешимых, казалось^ проблем. Но сплавленные в нем легкость и точность видения пьесы в конце концов заразили меня. И вернулось забытое ощущение — это ведь полнокровная комедия.

Главным в стенографии Левенталя стала плавная полуовальная линия забора в самой задней части сцены и два великолепно написанных задника с панорамой Замоскворечья. Яблоня в самом центре сцены давала точку отсчет;; для движений актеров — от нее, к ней, на ее фоне, вокруг. А «секретом» декорации оказались стенки-створки, наглухо, а иногда с дырами, с проходами, отрезающие плавкую закругленную линию по резкой хорде. Для смены картин мы использовали самый элементарный прием—круг, свободно менял или совмещая интерьер и экстерьер.

Теперь о самом мизансценировании. При работе в комнате главное — создание органики поведения и взаимоотношений персонажей, проработка психологии, тех «потоков энергии», которые делают простую человеческую речь и простые человеческие движения искусством. При переходе на сцену и готовую декорацию возникает еще одна задача — выразительность. Эти «потоки энергии» должны стать видимы и слышимы на довольно большом расстоянии. Нужно ли актеру думать об этом? Или просто—»погромче!»?

Я слышал неоднократно такую точку зрения: «Мое дело — играть так же точно, как на репетиции в комнате, Я знаю, что мой герой в этот момент идет к столу,.— это по пьесе. А куда вы стол поставите — это мне все равно. Мое состояние одинаково: репетирую ли я в комнате, или на сцене, или снимаюсь в этом куске на телевидении. Мне важно мое нутро. А откуда на меня смотрят — безразлично.

На мой взгляд, это слишком узкое, я бы даже сказал, нехудожественное понимание мысли К. С. Станиславского о том, что играть надо для партнера, а не для зрителя. Не учитывать совершенно особые свойства сценического пространства» сводить его к бытовому— это либо самообман, либо невероятное принижение, даже обе семы сливание театра.

Допустим, я иду к столу, чтобы вынуть из ящика обличающий кого-то документ, В жизни мой молевой акт — проход—осложнен множеством психологических мотивов и их оттенков: я хочу мстить этим документом» или я вынужден его предъявить, или. я мщу, но это навсегда сломает и мою жизнь и т. д. Далее идут оттенки: хочет мстить, но по природе мой персонаж человек нерешительный, робкий» или разоблачает» но жалеет разоблачаемого, или устал скрывать, правду и т, д.. Как выразить эти оттенки? Да, конечно» попытаться их представить, и попробовать пережить. Но почему же не пользоваться ори этом самым мощным театральны м импульсом и средством воздействия — мизансценой?

В данном случае мизансцена не только в том» что человек идет к столу, а еще и в том—как движется относительно зрителя. Если: идет к столу, при этом приближаясь к авансцене по прямой,— одно (решительность, все нарастающая); если вперед но диагонали — другой оттенок (раздумье); если от зрителя — третий вариант; а если идет не по прямой, а по дуге, при этом удаляясь от зрителя,— четвертый. Вариантов бесчисленное множество. Здесь двойная система координат. Одна ось — партнер. Другая — зритель. И только учитывая это, мы выявляем точки, откуда «особенно видно» и «особенно слышно». Только в этом случае мы осмысливаем в полную меру декорацию и заставляем сценическое пространство стать мощным резонатором.

Если актер умеет пользоваться этим, ему новее не безразлично, в профиль или в фас говори! он данный текст. Все его передвижения имеют сформованную структуру. Мизансцена становится жесткой.

А как же быть с импровизацией — душой театра?

Именно туг, только в этих условиях она может родиться. Импровизация — не своеволие, и тонкая подстройка волны на твердо найденном диапазоне.

Я рассказываю об этом спектакле потому, что его счастливая, несмотря на все естественные сложности, судьба дает возможность поразмышлять о многих сторонах нашего театрального дела. Потому что именно в нем я ощутил тот дух творческого коллективизма, без которого нет драматического театра.

Если когда-нибудь мы перестанем быть едиными, если нас будет соединять только авторский текст и обязанность выходить на сцену в определенное время, это будет означать, что спектакль умер, осталась одна оболочка. Но пока мы вместе. Будем ценить это.

Только одной не будет с нами уже никогда. Той, которая предложила эту пьесу, той, которая старше нас всех и, признаемся с поклоном, выше нас всех. Друзья—Варвара Сошальская,

Людмила Шапошникова,

Галина Костырева,

Наталья Ткачева,

Наталья Тенякова,

Ольга Анохина.

Галина Ванюшкина,

Мария Вишнякова,

Михаил Львов,

Владимир Сулимов,

Евгений Стеблов,

Владимир Горюшин,

аештолпй Баранцев.

Народные артисты, заслуженные, просто артисты,

АКТЕРЫ!

Еще раз вспомним Раневскую, С нами она играла свою последнюю роль.

Рассказом о ней, снова о ней, закончим наше повествование.

Последняя роль Раневской

Раневская приезжает на спектакль рано — часа за два. И сразу начинает раздражаться. Она здоровается. Громогласно и безадресно. Ей отвечают — тихо и робко— дежурные, уборщицы, актеры, застрявшие после дневной репетиции, они не могут поверить, что великолепное, звучное «здравствуйте!!!» относится к ним. Раневской кажется, что ей не ответили на приветствие. Лампочка у входа горит тускло. А на скрещении коридоров — другая — излишне ярко. Ненужная ступенька, да еще, как нарочно, полуспрятанная ковровой дорожкой. Раневская раздражается. Придирается. Гримеры и костюмеры трепещут. Нередки слезы. «Пусть эта девочка больше не приходит ко мне, она ничего не умеет!» — гремит голос Раневской. Я сижу в соседней гримерной и через стенку слышу все. Надо зайти. Как режиссер, я обязан уладить конфликт — успокоить Фаину Георгиевну и спасти от ее гнева, порой несправедливого, несчастную жертву. Но я тяну. Не встаю с места, гримируюсь, мне самому страши о. Наконец, натянув на лицо беззаботную улыбку, я вхожу к ней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: