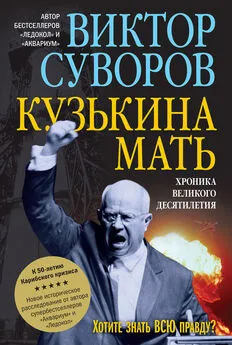

Виктор Суворов - Кузькина мать. Хроника великого десятиления

- Название:Кузькина мать. Хроника великого десятиления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Издательство «Добрая книга»

- Год:2011

- ISBN:978-5-98124-561-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Суворов - Кузькина мать. Хроника великого десятиления краткое содержание

Новая книга выдающегося историка, писателя и военного аналитика Виктора Суворова, написанная в лучших традициях бестселлеров «Ледокол» и «Аквариум» — это грандиозная историческая реконструкция событий конца 1950-х — первой половины 1960-х годов, когда в результате противостояния СССР и США человечество оказалось на грани Третьей мировой войны, на волоске от гибели в глобальной ядерной катастрофе.

Складывая известные и малоизвестные факты и события тех лет в единую мозаику, автор рассказывает об истинных причинах Берлинского и Карибского кризисов, о которых умалчивают официальная пропаганда, политики и историки в России и за рубежом. Эти события стали кульминацией второй половины XX столетия и предопределили историческую судьбу Советского Союза и коммунистической идеологии. «Кузькина мать: Хроника великого десятилетия» — новая сенсационная версия нашей истории, разрушающая привычные представления и мифы о движущих силах и причинах ключевых событий середины XX века. Эго книга о политических интригах и борьбе за власть внутри руководства СССР, о противостоянии двух сверхдержав и их спецслужб, о тайных разведывательных операциях и о людях, толкавших человечество к гибели и спасавших его.

Книга содержит более 150 фотографий, в том числе уникальные архивные снимки, публикующиеся в России впервые

Кузькина мать. Хроника великого десятиления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перед группой агрономов и мелиораторов товарищи Хрущёв и Козлов поставили задачу: любой ценой, любыми угрозами и посулами уломать товарища Фиделя на согласие превратить Кубу в ракетно-ядерный плацдарм Советского Союза. Агрономы привезли с собой бочки варенья и корзины печенья. Не забыли и кнуты: что, Фидель, разгромил десант контрреволюционеров? Молодец! А что будешь в следующий раз делать, если боеприпасов к нашему оружию, запчастей для наших танков, кораблей и самолетов не пришлем?

Я вам грубо тактику советских мелиораторов объясняю. А товарищ Рашидов умел те же суровые ультиматумы предъявлять ласково. Человек восточный, там у них, в Узбекистане, умеют. Одним словом, Фиделя уломали.

Пока советские мелиораторы делились со своими кубинскими коллегами опытом повышения урожайности зерновых, дела в советском сельском хозяйстве зашли в глубокий и беспросветный тупик.

Причина была фундаментальной.

Дураки и преступники, которые в 1917 году захватили власть в великой стране, шли к победе под лозунгом: земля крестьянам! И они ее крестьянам отдали. Разделили по справедливости: каждой семье по количеству едоков. Но прошло пять-шесть лет, и деревня разделилась на бедных, средних и богатых.

Тот, кто вставал в десять утра, пил самогонку в полдень, весь вечер плясал да играл на гармошке, остался бедным. Ему всегда не хватало, он не мог прокормить ни себя, ни свою семью.

Тот, кто старался, поднялся из бедности, тот смог кормить свою семью.

А тот, кто вставал до зари, кто весь день пахал, не разгибая спины, тот стал богатым. Он кормил себя, семью и великую страну.

Однако это продолжалось недолго. Возникло явление, которое именовалось официальным термином «хлебозаготовительные трудности».

Что за трудности такие? Вникнем в смысл термина: хлеба много, только заготовить его трудно. Это еще почему? Да потому, что промышленность национализирована, то есть полностью находилась в руках государства. Государственная промышленность производила то, что нужно государству: танки, пушки, самолеты, подводные лодки, сталь, которая была нужна для производства все тех же танков, пушек и подводных лодок, железную руду и уголь, которые нужны для производства стали… А нужды народа удовлетворялись по остаточному принципу. То, что государству негоже, то — народу.

И еще: частная торговля хлебом запрещена.

Единственным покупателем хлеба является государство. Тут железная непробиваемая монополия. И назначаются закупочные цены на хлеб исходя из государственных интересов, то есть страшно низкие.

Но и единственным производителем промышленных товаров является государство. Тут тоже железная непробиваемая монополия. И тут тоже государство, назначая цены, исходит из того же государственного интереса. А государству выгодно купить втридешева, продать втридорога. Потому цены на керосин и гвозди, на топоры и сеялки, на плуги и ситец страшно высокие.

Это явление тоже имело научно обоснованный термин: «ножницы цен».

Трудолюбивый пахарь, заработав много денег, посматривал по сторонам: а что бы мне на эти деньги купить? Танк мне не нужен, да его и не продадут. Вилы, лопату, лампу керосиновую и галоши за огромные деньги купил. А больше в магазинах ничего нет. Так зачем мне продавать хлеб и картошку, если на вырученные деньги все равно нечего покупать?

Большинство населения страны — крестьяне. Трудолюбивых — следовательно, богатых — миллионы. Зачем им такая власть, которая за счет народов России содержит коммунистические партии во всем мире? Зачем эта бюрократия, пожирающая все, что произведено трудом народа? Зачем такая система, при которой денег много, а покупать нечего?

Как только мужик богател, так сразу начинал роптать, так сразу становился потенциальным врагом.

И эту проблему надо было решать.

Кремлевские гении нашли выход: всех богатых мужиков раскулачить, то есть отобрать у них все, что у них есть, а их самих вывезти зимой в тайгу, в тундру, в продуваемые буранами степи Казахстана и там выбросить на мороз. Пусть передохнут. А тех, кто сопротивляется, стрелять на месте.

В народные массы был брошен лозунг: ЛИКВИДИРУЕМ КУЛАЧЕСТВО КАК КЛАСС!

И ликвидировали. В самом прямом смысле.

Одного из самых лютых врагов народа звали Михаилом Шолоховым. Этот бездарный алкоголик быстро сочинил книжонку «Поднятая целина» — о том, как зимой Красная Армия вывозила тысячи семей с малыми детьми на гибель. Шолохов в восторге: чтоб не мешали жизнь счастливую строить!

В ходе войны Черчилль побывал в Советском Союзе, вел переговоры со Сталиным, вечерами оба дружно поддавали. И Черчилль поинтересовался: так сколько вы мужиков выселили и выбросили на снег за Урал? И получил ответ: десять миллионов.

Прошло много лет, и верный заместитель Сталина товарищ Молотов выразил несогласие: нет, было не так. «Сталин говорил, что мы выселили десять миллионов. На самом деле мы выселили двадцать миллионов». [2] Феликс Чуев «Молотов. Полудержавный властелин». Москва, «Олма-пресс», 1999, стр. 458.

С трудолюбивыми мужиками разобрались. Их ликвидировали. А дальше — что?

А дальше надо было решить двуединую задачу. С одной стороны, сделать так, чтобы все другие мужики не богатели. Никогда. С другой стороны, так устроить, чтобы мужику вообще ничего не надо было платить за хлеб и картошку, за масло и мясо. И чтобы не с каждым по отдельности разбираться, а выгребать из общественных амбаров.

И было придумано коллективное хозяйство — колхоз.

Земля, конечно, принадлежит крестьянам, как и было обещано, да только не каждому в отдельности, а всей безответственной толпе. И коровы, и лошади, и сеялки — все общее пусть принадлежит коллективу. Желающих вступать в колхоз не нашлось. Надо было в колхозы загонять силой. Ради этого у мужиков отбирали все продовольствие. Вообще все. Вступишь в колхоз — дадим жрать, не вступишь — сдохнешь от голода. Умерли миллионы. Но колхозный строй победил! Теперь не надо было покупать хлеб у мужика. Теперь колхозу спускали план: сдать столько-то мяса, столько зерна, столько льна, а вот столько гороха.

За свой труд колхозник денег не получал. Вообще никаких. Ему платили натурой, как в средние века. Председатель и бригадиры за выполнение какого-то объема работ засчитывали трудовой день — трудодень. После того, как колхоз выполнял государственный план сдачи продуктов, остатки картошки и свеклы, соломы и сена делились между колхозниками пропорционально вложенным усилиям.

Рабский труд непроизводителен. Рабский труд на земле непроизводителен втройне. Труд на земле — это не камни тесать, не дороги мостить, не пирамиды строить. Труд на земле — это творчество. Но всякая инициатива в колхозах была убита, как и личная заинтересованность в результатах труда. Мало того, самая деятельная и «пробивная» часть из оставшихся мужиков тут же подалась в управленцы. Вчерашний сеятель средней руки становился председателем, замом председателя, помощником или бригадиром. В каждом из них страна теряла одного кормильца и приобретала еще одного бюрократа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: