Александр Прозоров - Официальная история как образец вранья

- Название:Официальная история как образец вранья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Прозоров - Официальная история как образец вранья краткое содержание

Изучая при подготовке романов большое количество самых разных источников, повествующих об интересных мне событиях и временах, я очень быстро с удивлением обнаружил, что «исторические сведения» делятся в абсолютном большинстве на две основные категории: «откровенное вранье» и «полный бред». Слова же хвастливо поучающих «типа историков» на деле являются пустым мусором, не имеющим отношения к истине. Истину раз за разом приходится выявлять самому, кропотливо сопоставляя десятки неизменно противоречащих друг другу источников.

Приведу несколько примеров. И во избежание столь любимых «типа историками» обвинений в «фоменковщине» я в своих примерах стану опираться только и исключительно на те факты и источники, которые вполне официально признаются достоверными самой «официальной наукой».

Официальная история как образец вранья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

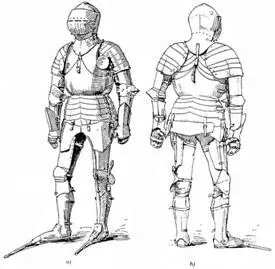

Красивые и завораживающие описания, правда? Так и видишь таких вот сверкающих сталью тяжелых неодолимых монстров, несущихся с опущенными копьями на строй одетых в кольчуги русских ратников или арабских воинов, тоже никогда в истории не носивших латы.

Так почему же только европейцы использовали в войнах латный доспех? Отчего он оказался не люб в цивилизованном мире?

Найти ответ на это очень легко, закрыв учебники и открыв знаменитую и никем не опровергнутую «Энциклопедию оружия» Вендалена Бехайма. Или просто перевернув страницу попавшего к вам в руки справочника со страницы «рыцари», на страницу «латы», как вы тут же узнаете, что первый латный доспех появился самое раннее — лишь в конце ХIV века.

Как говаривал Бехайм: К концу XV века европейская металлургия и кузнечное дело достигли такого высокого уровня, что стало возможным создать, пожалуй, самый совершенный доспех Средневековья. Чаще всего его называют «готическим». Но особенно поощрял старания оружейников германский император Максимилиан I (1459-1519). В результате лучшие образцы защитного вооружения рыцаря позднего Средневековья получили название максимилиановского доспеха. Разумеется, появился он не вдруг, оружейники разных стран шли к этому столетиями. И лишь в эпоху Возрождения доспехи европейского рыцаря превратились в настоящий шедевр оружейного искусства: стали невероятно сложными, высокоэффективными и безумно дорогими.

Или, проще говоря, вот такие роскошные латы.

Полный доспех Фридриха Победоносного, пфальцграфа Рейнского (1425—1476). Работа миланского доспешника Томазо да Миссалья, 1450 г

Полный доспех Фридриха Победоносного, пфальцграфа Рейнского (1425—1476). Работа миланского доспешника Томазо да Миссалья, 1450 г

Появились практически одновременно с такими вот «стрелялками»

А рыцари в таких вот «сверкающих латах» атаковать на Руси могли (со вполне однозначным итогом) только и исключительно вот такую вот пехоту.

А уж никак не плохо бронированных копейщиков в кольчугах, прячущихся за тесаными деревянными щитами.

Как известно, в техническом и военном отношении Западная Европа практически весь исторический период заметно отставала от Руси, Ближнего Востока и остального цивилизованного мира Старого Света. И к тому времени, когда христианский Запад научился делать качественный полный доспех, в остальном мире все уже давно понимали, что смысла в нем на поле боя, увы, практически нет.

А что же было раньше? До наступления эпохи огнестрельного оружия? Вот что:

Кольчуги, стеганки и кожаные куртки. Весь период войн с применением холодного оружия вооружение и доспехи «благородных рыцарей» ничем и ни в чем не отличались от брони на русских, арабских или любых других средневековых воинах. Именно поэтому английские луки столь успешно прорежали французскую рыцарскую конницу. Потому что пробивали кольчуги и ватники — а отнюдь не стальные пластины. И тевтонские крестоносцы на льду Чудского озера весили ничуть не больше русских ратников. Их подвел отнюдь не лед — просто они связались с куда более умелым и храбрым, чем немецкие рыцари, противником.

Вспомните об этом забавном историческом факте, когда в очередной раз на страницах иллюстрированного справочника или в кадрах «исторического» фильма увидите рыцарей Круглого Стола, закованных в латный доспех, или Ричарда Львиное Сердце в сверкающей кирасе.

Однако доспехи доспехами, мечи мечами — но главным оружием средневекового воина являлась лошадь. Именно лошадь несла в атаку витязя и рыцаря, сарацина и степняка, именно лошадь везла поклажу, оружие, переметные сумы, тянула осадные орудия и телеги с припасы. Именно способность лошади к передвижению ограничивала маневренность армий, а ее скорость — темпы продвижения войска.

К большой удаче любителей истории, о лошадях, в отличие от кольчуг, лат и мечей мы знаем практически все. Ибо лошади продолжали свою активную службу в армии до середины XX века и не позабыты в войсках и сейчас. Справочники и наставления для конницы издавались огромными тиражами и доступны практически каждому человеку — был бы интерес.

Итак, каковы же возможности конницы, что укомплектована породистыми скакунами, выведенными за века целенаправленной селекции?

«При организации марша и определении скорости движения надлежит исходить из следующих норм. Полк может беспрерывно двигаться 7-8 часов в сутки. Если нужно идти дольше, устраивается большой привал не менее 2,5 часов, нормально же — до 4 часов, после чего движение может быть продолжено ещё в течение 4-6 часов. В этих условиях конница способна проходить в сутки от 40 до 85 км, а в исключительных случаях-до 100км. Нормальный переход установлен в 50 км. При движении больше 50 км или свыше 7-8 часов марш уже считается форсированным; он не должен превышать 75 км. Для того, чтобы конница могла двигаться дальше и должным образом сберегать свои силы, коннице при всяких условиях необходимо давать каждый день не менее 8-10 часов отдыха, а через каждые 2-3 дня движения устраивается днёвка. Максимум, что конница может дать с полным напряжением сил конского состава, это два марша подряд по 100 км, но после этих маршей коннице нужен полный отдых не менее 2 суток.

Скорость движения определяется быстротой переменного аллюра, 7-8 км в час. Иногда, если этого требует обстановка, скорость может быть доведена (однако, лишь на короткие расстояния) до 10 км в час, но это очень вредно для конского состава и может продолжаться не более 3-4 час. Ночью, в туман, в снег или по плохим дорогам скорость движения падает до 4-5 км в час, следовательно, и ночной переход будет не больше 35-40 км, а в горах с крутыми и высокими подъёмами и спусками, с движением по узким тропинкам скорость доходит до 1,5-2 км в час, а дневной переход не превышает 15 км.

Малые привалы делаются через каждые 1,5 часа движения, причём перед и после привала 1 км проходится обязательно шагом. Во время движения следует соблюдать все правила гигиены марша, к которым относятся правила движения на спусках и подъёмах, водопоя, кормёжки и расседлывание на больших привалах, и т. д.»

(И. Салитан «Служба конницы». – Гос. воен. изд-во: Москва, 1935. – С. 97.)

Наставление РККА от 1937 года относится к коннице, укомплектованной лошадьми буденовской породы со стандартом породы по высоте в холке 160-170 см. Именно они могли пройти в день 50 км, неся нагрузку в 110-120 кг на лошадь. Не самая, кстати, лучшая порода для ХХ века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: