Анатолий Брыков - Пятьдесят лет в космической баллистике

- Название:Пятьдесят лет в космической баллистике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:СИП РИА

- Год:2002

- Город:Москва, ул.Буженинова, дом 30

- ISBN:5-89354-138-3 УДК 882

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Брыков - Пятьдесят лет в космической баллистике краткое содержание

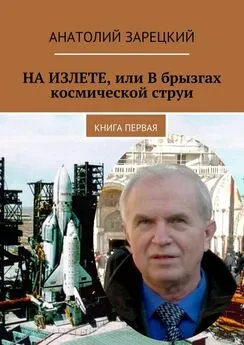

Автор книги Анатолий Викторович Брыков — участник Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный академик и действительный член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 4 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации.

С 1949 года, после окончания Московского механического института, работал в одном из ракетных научно-исследовательских институтов Академии артиллерийских наук в так называемой группе Тихонравова. Эта группа объединяла молодых инженеров, которые занимались решением проблем только что зародившейся космонавтики.

Рассказывая о своей научной деятельности в 4 ЦНИИ и в 50 ЦНИИ КС в период становления и развития советской космонавтики, автор — ученик М. К. Тихонравова и непосредственный участник описываемых знаменательных событий — дает ответы на некоторые вопросы, связанные с тайнами наших успехов и неудач в освоении космоса.

Книга адресована всем читателям, интересующимся историей космонавтики.

Пятьдесят лет в космической баллистике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В замечательном ученом и инженере Михаиле Клавдиевиче Тихонравове удивительно гармонично сочетались широта интересов и энцеклопедичность эрудиции с целеустремленной направленностью на воплощение в жизнь идей К. Э. Циолковского о возможностях освоения космоса, суть которых он знал как никто другой и которые безоговорочно разделял, как единственную благоприятную перспективу для развития человечества. В этом М. К. Тихонравов был полным единомышленником с С. П. Королёвым, размах творческой деятельности, которого ему удалось в решающий момент дополнить своей неординарной инициативной работой. Хотя её размах был несравнимо скромнее, но для осуществления мечты потребовалось столько бескорыстного энтузиазма, гражданского мужества, исследовательского таланта и конструкторского упорства, что она навсегда останется одной из самых ярких страниц в истории мировой космонавтики. И теперь, благодаря книге А. В. Брыкова, эта «страница» во всей полноте, с последовательным высококачественным в профессиональном, историческом и литературном отношениях описанием основных событий, действующих лиц, проблем и трудностей, методов их преодоления и венчающих её результатов предстала перед взором потомков.

350 страниц этой книги прочитываются на одном дыхании, превосходя по своему воздействию любую другую из научных, популярных и публицистических книг, освещающих историю нашей космонавтики, которые мне пришлось читать почти все.

Есть в ней, конечно, и неточности, особенно в отношении довоенного периода развития ракетной техники, и проявления субъективности автора, с которой стоило бы поспорить. Но все это отступает перед постоянно ощущаемым чувством долга ученика и последователя, с которым автор написал этот труд. К тому же уточнять и спорить в данной рецензии имело бы смысл, если бы книга была доступна широкому кругу читателей. А связанная с ней ложка дегтя состоит как раз в том, что издана она ничтожно малым тиражом 300 (триста!) экземпляров, каким?то малым товариществом с ограниченной ответственностью «Инвенция», но издана добротно и могла бы во всех отношениях стать украшением знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».

Так уж получилось, что выход этой книги в какой?то степени способствовал увековечению памяти Михаила Клавдиевича Тихонравова в нашем городе: имя М. К. Тихонравова присвоено 50 ЦНИИ КС, а одна из центральных улиц города Юбилейного названа его именем. А определяющую роль в реализации этой идеи, по моему глубокому убеждению, сыграл заместитель начальника 50–го ЦНИИ КС по научной работе Анатолий Александрович Ширяев.

А. И. Кузин открывает митинг, посвященный 100–летию со дня рождения М. К. Тихонравова

Очень впечатляюще руководством Института и городскими властями было организовано празднование 100–летие со дня рождения М. К. Тихонравова. В институт были приглашены многие ветераны космоса. Первым «мероприятием» был специальный выпуск местной газеты «Спутник», в котором было представлено интервью главы города Б. И. Голубова «Родина практической космонавтики», редакционная статья «такое не забывается» с фотографией К. Э. Циолковского и М. К. Тихонравова, моя статья «Шаг в историю», директора НИИ КС В. А. Меньшикова «Первый полет «Рокота», статьи А. А. Дашкова «Ровесник века космонавтики», В. Дронова «1919», заметка «Последняя киносъемка» с кадром из фильма (Тихонравов с членами своей «группы») и полная последняя 8–я страница газеты с воспоминаниями его знакомых «След в бесконечности».

Следующим «мероприятием» был митинг у мемориальной доски Михаила Клавдиевича на улице Тихонравова. Здесь участники митинга выслушали выступления ветеранов Института и гостей, много фотографировались. По окончании митинга состоялось посещение мемориального музея М. К. Тихонравова. Далее участники праздника переместились в конференц — зал. Здесь им были вручены по экземпляру праздничного номера газеты «Спутник» и по симпатичному памятному значку с портретом Тихонравова.

С докладом о роли Тихонравова в развитии ракетно — космической науки выступил один из руководителей института Анатолий Иванович Кузин, несколько гостей и наших сотрудников выступили со своими воспоминаниями.

Завершилась официальная часть фотографированием участников праздника, а неофициальная часть — торжественным ужином.

На митинге. Слева направо: Г. С. Титов, А. В. Брыков, И. В. Мещеряков

Уместно заметить, что разработки М. К. Тихонравова, особенно касающиеся пакетной схемы составных ракет, в течение последних пятидесяти лет неоднократно подвергались критике. И если к критическим выступлениям оппонентов М. К. Тихонравова из нашего института (в основном военных специалистов!) мы, ученики Михаила Клавдиевича, относились «вполне нормально» (считали, что критики заблуждаются), то критическое отношение руководителей ракетно — космической техники страны были в высшей степени неприятны.

После запуска первого спутника я написал в журнал «Огонёк» статью «Так начинался спутник», посвященную участию в этих работах М. К. Тихонравова и его учеников. Ответ пришел с визой В. П. Глушко: «Статья необъективно превозносит достижения группы, принижает роль С. П. Королева, преувеличивает весьма скромные заслуги М. К. Тихонравова и в таком виде не может быть опубликована». Но когда я добавил пять строк о С. П. Королеве и десять строк о В. П. Глушко и снова послал в редакцию, статья была полностью опубликована на двух страницах журнала «Огонёк» (№ 15, апрель, 1978 г.) в рубрике «Страницы истории».

А в год столетия со дня рождения М. К. Тихонравова один из заместителей С. П. Королева, Герой Социалистического Труда Сергей Сергеевич Крюков, высказал категорическое несогласие с оценкой, высказанной мною в докладе «Вклад М. К. Тихонравова в развитие ракетно — космической техники», представленном 27 января 2000 года на XXIV Академических чтениях в Москве, о том, что его разработки способствовали нашим достижениям в освоении космоса. После моего доклада развернулась дискуссия. Достаточно эмоционально и настойчиво высказывала свои критические замечания в отношении приоритета «пакетной схемы» дочь Ф. А. Цандера. Выступали и другие участники чтений. Но наиболее ярко и конкретно, в части связи «разработок Тихонравова» с «созданием составной жидкостной баллистической ракеты Р-7», высказался Сергей Сергеевич Крюков. Он однозначно заявил: «Ученики Тихонравова — Солдатова, Максимов, а теперь и Брыков, приписывают «какую?то роль» работам Тихонравоваа в создании семерки! Мы делали семерку, ничего не зная ни об отчетах НИИ-4, ни о докладах Тихонравова и исследованиях его группы!» Очень жаль! А ведь Сергей Павлович Королев — Главный конструктор ракеты Р-7 знал наши разработки и высоко их ценил! (см. Творческое наследие академика С. П. Королева. М.: Наука, 1980. — с. 362).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: