Дмитрий Хмельницкий - Виктор Суворов: Главная книга о Второй Мировой

- Название:Виктор Суворов: Главная книга о Второй Мировой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза-пресс

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0242-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Хмельницкий - Виктор Суворов: Главная книга о Второй Мировой краткое содержание

К 30-ЛЕТИЮ «ЛЕДОКОЛА» ВИКТОРА СУВОРОВА! Мало кто знает, что эта легендарная книга была закончена еще в 1981 году, но тогда ее отказались печатать 68 издательств из 9 стран, отдельные главы удалось опубликовать лишь четыре года спустя в эмигрантской газете «Русская Мысль», весь тираж первого английского издания был выкуплен неизвестными и уничтожен, а первый издатель «Ледокола» в России — убит. Саму книгу тоже не раз пытались «замочить в сортире», но, хотя беспрецедентная травля со стороны кремлевского агитпропа не прекращается вот уже второе десятилетие, все потуги идеологических «киллеров» оказались тщетны — Виктор Суворов по сей день остается не только самым проклинаемым, но и самым читаемым военным историком, а в его поддержку выступает все больше профессиональных исследователей со всего мира.

НОВАЯ СЕРИЯ Виктора Суворова не только предоставляет неопровержимые доказательства его правоты, но и восстанавливает подлинную историю одной из главных книг конца XX века, которая навсегда изменила представления о причинах и виновниках Второй Мировой, а по воздействию на массовое сознание сравнима лишь с «Архипелагом ГУЛАГ».

(ОТ СОСТАВИТЕЛЯ)

Виктор Суворов: Главная книга о Второй Мировой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На таком же методе довольно искусной подмены предмета спора построена вся книга Исаева. Откровенно абсурдные заключения подкрепляются рассуждениями, вообще никак не касающимися существа суворовской аргументации, и топятся в огромном количестве технической информации и критических замечаний по поводу второстепенных и третьестепенных аспектов суворовской концепции.

В главе «Заключение» Исаев перечислил опровергнутые им тезисы Суворова, сопроводив их краткими резюме своих аргументов. Вот важнейшие:

«У СССР был только наступательный план «освобождения Европы». Выбрасываем. Планы наступательного характера были у большинства участников двух мировых войн, советский план ничем от них и от планов России 1914 г. не отличался. Характер военного планирования СССР не является аргументом в пользу агрессивности» [511].

То, каким любопытным образом Исаев пытался обосновать этот в высшей степени фантастический вывод, мы разобрали раньше. В любом случае он ставит его лицом к лицу не только с Суворовым, но и с огромным количеством других исследователей, Исаевым не упомянутых. Причем ставит в полном одиночестве; рисковать научной репутацией таким легкомысленным способом может решиться только человек, которому в этом смысле совсем нечего терять.

« СССР еще в 1939 г. аккумулировал энергию миллионов, и армия 1941 г. была армией мирного времени, никаких альтернатив тому, чтобы начать войну, не было».Выбрасываем в мусорную корзину. РККА в 1941 г. вплоть до 22 июня оставалась армией мирного времени, военная реформа лета 1939 г. также не предусматривала создание армии мирного времени» [512].

На этот счет есть гораздо более точные, чем у Суворова, данные о численности Красной Армии в 1941 году, приведенные Михаилом Мельтюховым:

«6 июня 1941 г. Сталин подписал ряд постановлений, согласно которым промышленные наркоматы должны были провести мероприятия, позволявшие «подготовить все предприятия… к возможному переходу с 1 июля 1941 г. на работу по мобилизационному плану» [513](выделено мной. — М.М.).

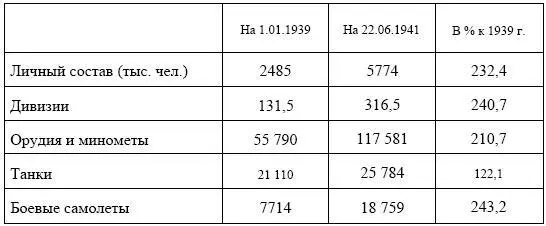

РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР В 1939–1941 ГГ. [514]

Советские вооруженные силы, рост которых показан в таблице 1, превосходили армию любой другой страны по количеству боевой техники» [515].

У Исаева есть возможность оспорить данные Мель-тюхова или доказать, что приведенные им цифры соответствуют понятию «армия мирного времени». А заодно оспорить и другой вывод Мельтюхова, касающийся отсутствия альтернатив началу войны: «Таким образом, и Германия, и СССР тщательно готовились к войне, и с начала 1941 г. этот процесс вступил в заключительную стадию, что делало начало советско-германской войны неизбежным именно в 1941 г., кто бы ни был ее инициатором» [516].

Если же сделать это не удастся, то как честный человек Исаев просто обязан похоронить в мусорной корзине свое собственное сочинение.

«В СССР производилось в огромных количествах только «наступательное оружие» в ущерб «оборонительному». Выбрасываем. Чисто наступательного и чисто оборонительного оружия не существует, все технические средства борьбы в той или иной степени универсальны и могут применяться как в агрессивной войне, так и при отражении чьей-либо агрессии» [517].

Разумеется, «все технические средства борьбы в той или иной степени универсальны». Дело как раз в том, что они в РАЗНОЙ степени универсальны. Пехота и кавалерия в РАЗНОЙ степени пригодны при обороне и при наступлении. Кавалерия при обороне непригодна вовсе, она вынуждена спешиваться и превращаться в пехоту. Если Исаев с этим фактом, не требующим для понимания специальных военных знаний, согласен, то его претензии к Суворову бессмысленны.

В качестве основной аргументации своей позиции Исаев обильно и подробно критикует предположение Суворова, что разработка в 30-е годы в СССР быстроходных колесно-гусеничных танков указывала на агрессивные намерения Сталина, поскольку на территории СССР применять их было невозможно. Предположение вполне спорное, хотя и обратное утверждение — что быстроходные колесные танки разрабатывались с оборонительными целями, мягко говоря, неочевидно. Главное, что тема автострадных танков в общей системе аргументации Суворова занимает даже не второстепенное, а третьестепенное место. Всю эту танковую тему можно из книг Суворова спокойно изъять без ущерба для прочности концепции. Но у Суворова есть и первостепенной важности аргументы, касающиеся наступательного оружия. Например, формирование перед началом войны 10 воздушно-десантных корпусов. А это чисто наступательный род войск, никак при обороне не применимый. О его универсальности и речи нет. Когда война началась, все уже сформированные части (5 корпусов) были превращены в обычные. Обо всем этом в книге Исаева нет ни слова.

Критика второстепенных аргументов противника при игнорировании ключевых говорит либо о научной недобросовестности критика, либо об изначальном отсутствии у него представлений о правилах научных дискуссий.

«Гитлером была начата «Барбаросса» в ответ на концентрацию советских войск у границы». Выбрасываем. Это формальное объяснение начала боевых действий в ноте, поданной советскому правительству 22 июня. Согласно имеющимся документам Третьего рейха Гитлер напал на СССР с целью уничтожить единственного потенциального союзника Англии на континенте и тем самым вынудить Великобританию сдаться» [518].

Аргумент замечателен своей абсурдностью. Он не опровергает, а поддерживает и дополняет тезис Суворова. Разумеется, Гитлер напал на СССР, чтобы уничтожить единственного потенциального союзника Англии на континенте. На этот счет действительно есть много документов, в том числе об этом прямым текстом сказано в дневниках Геббельса весны 1941 года. Но в 1939 году СССР не был в глазах правительства Третьего рейха потенциальным союзником Англии. Он стал им в результате целой серии недружественных по отношению к Германии действий начиная с лета 1940 года. В числе этих действий были не оговоренные пактом 1939 года территориальные претензии в Европе, нарушение договоренностей и — в первую очередь! — концентрация войск на границе, не позволявшая Германии перебросить с востока порядка 150 дивизий, чтобы успешно закончить войну с Англией. Все эти недружественные действия перечислены в ноте германского правительства 22 июня, и нет никаких оснований считать их только формальным поводом, а не фактической причиной нападения Германии на СССР. Текст ноты полностью работает на тезис Исаева, что Германия нападением на СССР пыталась уничтожить потенциального союзника Англии. А вот каким образом тезис Исаева можно использовать против Суворова — совершенно непонятно. Перед нами опять подстава. Аргумент, работающий на оппонента Исаева методом внушения, выдается за опровергающий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: