Разные - Журнал «ОТКРЫТИЯ И ГИПОТЕЗЫ», 2012 №1

- Название:Журнал «ОТКРЫТИЯ И ГИПОТЕЗЫ», 2012 №1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Интеллект Медиа»

- Год:2012

- Город:Киев

- ISBN:Код 34840810

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Разные - Журнал «ОТКРЫТИЯ И ГИПОТЕЗЫ», 2012 №1 краткое содержание

БИОРЕЗОНАНСНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ…………………………………………2

Коварство алкоголя. Вопросы и ответы………………………………………..7

ИСТРЕБИТЕЛЬ НЕПАРНОКОПЫТНЫХ……………………………………….8

Полвека эксперименту Милгрэма……………………………………………14

Как мы видим искусство…………………………………………………14

Двойники Земли на подходе………………………………………………15

Таинственные галактики…………………………………………………15

ВЕКОВЫЕ ДЫХАНИЯ ОКЕАНА…………………………………………….16

Первое слово древнего человека……………………………………………20

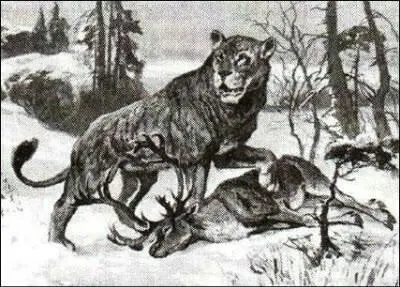

Пещерные львы………………………………………………………20

Почему нет обоняния у рыбы?……………………………………………..21

Выигрышная стратегия………………………………………………….22

Томатный сок вкуснее в самолете…………………………………………..22

Что марихуана делает с мозгом……………………………………………22

Старший умный был детина………………………………………………..23

Волосы против паразитов………………………………………………..23

Катастрофы убивают мальчиков……………………………………………23

ВОЙНЫ ЯЗЫЧЕСКОЙ РУСИ: ОТ АСКОЛЬДА ДО ОЛЬГИ…………………………..24

От чего умер Иисус…………………………………………………….29

КАК УСИЛИТЬ РАБОТУ МОЗГА……………………………………………30

Виртуальные обезьяны догоняют Шекспира……………………………………33

Комариный холодильник…………………………………………………34

Сверчки-джентльмены………………………………………………….34

Рекорд на постном масле………………………………………………..35

Судно на воздушных пузырьках………_…………………………………….35

Гиперзвуковое оружие достигло цели………………………………………..35

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ ВИКИНГОВ…………………………………………36

Загадка «Мэриэн Энн»…………………………………………………..39

КРАЙ ЗОЛОТОГО ЗАКАТА……………………………………………….40

Знаете ли вы, что……………………………………………………….46

На досуге…………………………………………………………..48

Журнал «ОТКРЫТИЯ И ГИПОТЕЗЫ», 2012 №1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

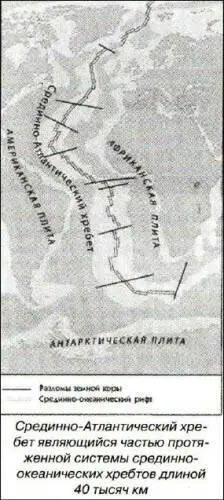

Находясь в постоянном движении, плиты сталкиваются между собой. Сближение плит приводит к скучиванию пород и образованию гор (например, Альп и Гималаев). В океане оно сопровождается погружением одной плиты (океанической) под другую (материковую) в так называемых зонах субдукции (например, погружение Северотихоокеанской плиты Кула в Курильский и Алеутский глубоководные желоба). Этот процесс провоцирует землетрясения на Курильских и Японских островах, подобно недавнему крупнейшему событию на юге о. Хонсю.

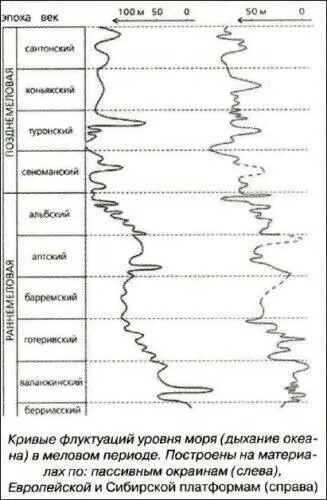

Таким образом, в одних местах Мирового океана возникают новые породы и подводные хребты, а в других древние части плит вместе с накопившимися на них осадками погружаются в верхнюю мантию, размягчаются и участвуют в мантийном круговороте. Процесс идет перманентно — то ускоряясь, то замедляясь. Именно поэтому подъемы и падения уровня океана, с одной стороны, периодичны, а с другой — разновелики. Геодинамическая гипотеза, объясняющая вековые дыхания океана, выглядит довольно убедительно.

И усилилась вода на Земле

чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие

есть под всем небом (гл. 7).

По данным Библии, в результате Всемирного потопа над поверхностью Мирового океана торчала лишь вершина Арарата. Таким образом, толщина водного столба, возможно, достигала более 4 тыс. м (вершина Арарата сейчас имеет отметку 5165 м). Для того чтобы поднять воду над поверхностью Земли на такую высоту, потребовалось бы 4 тыс. лет непрерывного дождя (при условии сохранения современных темпов осадконакопления и отсутствия испарения).

В научной литературе обсуждаются более скромные, но все-таки впечатляющие цифры максимального эвстатического подъема (до 350 м) в силурийское время. Однако геологам известны случаи, когда толщина слоя воды на континенте достигала многих сотен метров. Например, глубина Западно-Сибирского позднеюрского моря в конце юрского и начале мелового периодов составляла, скорее всего, не менее 500 м. Но здесь как раз тот случай, когда региональное погружение совпало с эвстатическим событием.

Главная проблема в изучении колебаний вод мирового океана состоит в том, что нет однозначного ответа на вопрос: почему инициальные осадки — самые ранние из тех, что ложатся на дно после очередного подъема вод океана (выдоха), — не равномерны в глобальном распространении? В самом деле, если поступает новая вода или вытесняется старая, она должна одновременно покрывать все места на Земле, находящиеся на одинаковых отметках от среднего уровня моря.

Подобные места всегда есть и были на всех континентах. Однако нет ни одного временного уровня в геологической летописи, который можно было бы рассматривать как изохронный.

В арсенале геологии есть несколько объяснений этому.

Наиболее простое — часть осадков размылась в более позднее время. О подобных пробелах в геологической летописи писал еще Ч.Дарвин.

Второе объяснение принимается практически всеми: в прошлом (как и ныне) происходили неравномерные вертикальные (наряду с горизонтальными) движения участков земной коры разной амплитуды и разного масштаба. Если на какой-то территории одновременно с подъемом вод океана земная кора поднималась с опережающей скоростью, ясно, что эту территорию вода не покроет. Таким образом, наступление и отступление морских вод на ограниченные территории и даже в крупные регионы не всегда следует связывать с дыханием океана.

Выявление следов дыхания — серьезная проблема, которая должна решаться на основе междисциплинарных исследований.

В.А.Захаров доктор геолого-минерапогических наук, профессор, заведующий отделом стратиграфии Геологического института РАНИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ

ПЕРВОЕ СЛОВО ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Многие животные общаются с помощью звуков, но ни у кого нет такого разнообразия, как у людей. За миллионы лет эволюция речевого аппарата позволила нам выработать богатый набор фонем и их вариантов.

Одним из важных изменений в теле человека позволившим ему обрести речь, стало уменьшение легочной альвеолы. Этот своеобразный воздушный мешок развит у всех приматов, а у человека он превратился в рудиментарный орган. По отсутствию характерного выступа подъязычной кости у скелетов наших предков можно определить, когда это произошло. У австралопитека афарского, жившего 3,3 млн. лет назад, он еще есть, а у гейдельбергского человека, вышедшего на сцену 600 тыс. лет назад, — уже нет.

Барт де Бур из Амстердамского университета (Нидерланды) задался целью услышать речь наших далеких предков. Для этого он построил из пластиковых трубок искусственный речевой аппарат человека. Исследователь пропускал через него воздух и записывал различные звуки. У одной половины моделей легочная альвеола была архаичной, а у другой — современной. Затем специалист воспроизвел звуки 22 добровольцам и попросил их определить, что это за гласные. Если они отвечали правильно, г-н де Бур проигрывал звук снова, но уже с добавлением шума, затруднявшего понимание. Если ответ был неверным, уровень шума, напротив, понижался.

Выяснилось: когда человек слышал звук, произведенный без участия легочной альвеолы, он мог его правильно определить при более высоком уровне шума.

Воздушные мешки служили своего рода большими барабанами речевого оркестра, резонируя на низких частотах и заставляя гласные сливаться. Отчасти из-за этого словарь австралопитека должен был быть очень примитивным по сравнению с нашим, поскольку слова «мир» и «мэр» должны были звучать для него одинаково.

Любопытно, что этот вывод подтверждают наблюдения за солдатами Первой мировой. Газ, которым их травили, порой увеличивал рудиментарные легочные альвеолы, и некоторые бойцы начинали говорить так, что понять их было сложно.

Так какими же могли быть самые первые слова? Обладавшему развитыми легочными альвеолами австралопитеку из всех гласных легче всего должен был даваться звук «у». Многочисленные исследования показали, что гласный проще произносить после согласного, а с «у» лучше всего идет «д». Получается «ду». Авторы фильма «Кин-дза-дза!» почти угадали…

ПЕЩЕРНЫЕ ЛЬВЫ

Термин «пещерный лев» не вполне корректен. Самые крупные представители семейства кошачьих своего времени жили, скорее всего, под открытым небом, не имели гривы и были охотниками-одиночками. Прозвище они получили в связи с тем, что их останки чаще всего находят в пещерах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: