Никита Кривцов - Русская Финляндия

- Название:Русская Финляндия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3013-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Кривцов - Русская Финляндия краткое содержание

Где и когда начинаются связи между Россией и Финляндией? — Они были всегда. В этой стране повсюду чувствуется «русское присутствие». Почему? Все дело в том, что связанные с нашим общим прошлым памятники в Финляндии сохранили сам дух, атмосферу, кажется, даже запах минувшего — того, что, увы, исчезло у нас и что нельзя воссоздать самой богатой и изощренной реставрацией. Многое из того русского, что создавалось в России и что было уничтожено у нас, осталось в Стране тысячи озер — живы памятники, даже некоторые русские традиции… И самое главное — имена. Среди них — художник Илья Репин и писатель Леонид Андреев, фрейлина последней императрицы Анна Танеева-Вырубова и Аврора Карамзина, художник Николай Рерих и поэты Серебряного века — Владимир Соловьев, Валерий Брюсов, Иннокентий Анненский и Осип Мандельштам и многие-многие другие.

Русская Финляндия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

То же самое можно сказать и о финских ювелирах, работавших на фирму Фаберже. Тем более что, после того как наследник «империи Фаберже» Агафон перебрался в Хельсинки, их связи не прекратились. Одним из этих мастеров была, например, Альма Пиль (1888–1976 гг.), которая работала, как и многие другие финские ювелиры, у Фаберже в Петербурге. Ее имя в России сегодня обычно вспоминают в связи с последней распродажей из Оружейной палаты в 1933 году, когда ушло великолепное мозаичное яйцо ее работы, в котором драгоценные камни имитировали вышивку по канве крестиком и которое ныне принадлежит английской королеве Елизавете II.

Я задаю себе вопрос: а если бы не революция 1917 года и не последовавшая за ней независимость Финляндии, разве мы бы говорили, что братья Фацеры или Пиль были «не русскими»?

А вот другие примеры, другие имена.

Карл Густав Маннергейм был офицером Русской армии, воевал за Россию на фронтах Русско-японской и Первой мировой войны, а стал финским маршалом и президентом Финляндии. Или Аврора Шернваль — финская шведка, но известная сегодня в Финляндии под фамилией своего мужа как Кармазина.

В поселке Рощино на Карельском перешейке, в бывшей финской Райволе, на берегу озера можно увидеть небольшую каменную стелу: на ней — стихи на шведском языке, имя Edith Sodergran и даты жизни — 1892–1923.

Кто у нас знает это имя — Эдит Седергран? А она ведь выросла в Петербурге. И, хотя и не получила признания при жизни, теперь считается одной из лучших поэтесс Финляндии, а ее имя называют среди величайших поэтов-модернистов Скандинавии. Стихи Эдит, отличающиеся свежестью и особой образностью, переведены на языки разных стран мира, ее творчество вдохновило многих поэтов.

Но есть и русские имена, которые прекрасно известны в Финляндии, но забыты или просто не известны у нас.

Ну, допустим, что кому-то у нас говорит имя князя Михаила Долгорукова? А в Финляндии ему стоит памятник.

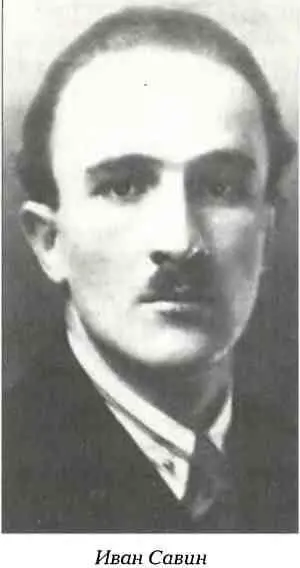

Или вот поэт, прозаик и журналист Иван Савин (1899–1927 гг.), имя и творчество которого стали известны в России лишь в начале 1990-х годов. Иван Савин (Саволайнен) родился в Одессе, но все детство и юность провел в Полтавской губернии. Дед Ивана Савина — Йохан Саволайнен, финский моряк, встретил в Елисоветграде русскую гречанку, женился на ней, остался жить в России. От этого брака родился отец поэта, Иван Иванович-старший.

Вся семья Саволайнена (они писали свою фамилию на русский манер — Саволаины) была сметена ураганом революционных событий и Гражданской войны. Два старших брата, Михайловские артиллеристы, были расстреляны в Крыму. Иван Савин попал в плен в Джанкое…

Когда с помощью своего солдата-улана Савину удалось добраться в 1921 году до Петрограда, где встретился с отцом, ему пришлось провести холодную и голодную зиму.

Савина с отцом отпустили, так как у них были в порядке финские бумаги, и они приехали в Хельсинки, где отец работал на сахарном заводе, а Иван Савин устроился на том же заводе сколачивать ящики… После плена и голода даже такая жизнь казалась просто сказочной.

Иван Савин начал печататься в местной газете «Русские вести». Писал и в газеты «Сегодня» (Рига), «Руль» (Берлин), «Новое время» (Белград), «Возрождение», «Иллюстрированная Россия» (Париж) и сразу же в свои 24 года завоевывает любовь и уважение все русской колонии. Кроме того, он вел кружок русской молодежи в Хельсинки. Стал по праву одним из известнейших поэтов Белого дела. За эти оставшиеся несколько лет жизни Иван Савин успел рассказать о пережитом. Он привлек внимание к запискам Мальсагова, побывавшего в Соловецком лагере. На Валааме встречался и беседовал с Анной Вырубовой. Иван Савин рассказал о жизни в Крыму, дошедшей до «раскаленного ужаса». Художник Захаров в 1926 году представил Савина и его жену Людмилу И. Е. Репину. Илья Ефимович сокрушался, что не успел написать портрет Ивана.

Савин продолжал любить Россию, веровать, надеяться на ее возрождение. За пять лет жизни в эмиграции им было опубликовано только в газетах Гельсингфорса более сотни статей, очерков, рассказов и стихотворений. За год до смерти вышел его единственный прижизненный сборник стихов «Ладонка», изданный в Белграде Главным правлением Галлиполийского общества. Представляя читателям поэта, автор предисловия к сборнику В. Даватц написал: «В Крыму он потерял свою свободу; в Финляндии — нашел ее снова. Свободу без родины…»

Высокую оценку его стихам дал Иван Бунин: «То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе…»

Умер поэт в Хельсинки 12 июля 1927 года и похоронен на хельсинкском кладбище Хиетаниеми. На его могильном памятнике высечена надпись: «Иван Иванович Саволаин», а под ней — «поэт Иван Савин».

Кто он, Иван Савин — финн или русский? И разве это имеет значение? Он был финном по паспорту, частично по крови, но был русским патриотом и вообще человеком чисто русским, готовым отдать жизнь за Россию.

Послереволюционная русская эмиграция — это целая отдельная тема. В Финляндию бежали из Петербурга — было близко. Бежали по суше, по морю, по льду…

Многих революция застала на дачах на Карельском перешейке — они задержались там до лучших, более спокойных времен, но, так и не дождавшись их, остались в Финляндии навсегда.

Решили не возвращаться в столицу и те, кто просто жил и работал на территории Великого Княжества. Находилось здесь и множество русских военных — к 1917 году их было расквартировано 125 тысяч. После революции большинство из них вернулись на родину, но часть офицеров осталась в Финляндии, чтобы присоединиться к эмигрантам, хлынувшим из Питера. Осенью 1918 года беженцев, перешедших финскую границу, было уже около трех тысяч, а к концу 1919 года — пять тысяч. После Кронштадтского мятежа 1921 года число русских в Финляндии увеличилось еще на восемь тысяч. В результате «первой волны» эмиграции русское население в стране достигло к 1922 году 35 тысяч человек.

Многие эмигранты, прибывшие в Финляндию, держали путь дальше — в Берлин, Прагу и Париж.

Будучи меньшинством в автономном Великом Княжестве Финляндском, русские в то же время были представителями большинства Российской империи. В стране же, обретшей независимость, многие утеряли прежний социальный статус. Бывшие офицеры становились рабочими. Конфетную фабрику «Фацер» называли в Гельсингфорсе «русской академией». Трудились русские и на колбасной фабрике «Маршан», на Кабельном заводе, в доке «Вяртсиля». Имевшие склонность к живописи разрисовывали фарфор и керамику на фабрике «Арабиа». На Карельском перешейке и в Приладожской Карелии, где жила добрая половина всех русских, работой обеспечивал предприниматель Ф. И. Сергеев, владевший табачной фабрикой, пивоваренным и мыловаренным заводами. Известны были как русские предприятия лесопромышленный завод Жаворонковых в Суоярви, картонная фабрика Зориных в Райвола и Терийоки, конфетные фабрики Кулаковых и Васильевых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: