Джордж Фридман - Следующие 100 лет - Прогноз событий XXI века

- Название:Следующие 100 лет - Прогноз событий XXI века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-41208-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Фридман - Следующие 100 лет - Прогноз событий XXI века краткое содержание

Эта провокационная книга мгновенно вошла в список бестселлеров газеты The New York Times. Ее автор, американский политолог Джордж Фридман, директор частной разведывательно-аналитической организации STRATFOR, предлагает читателям прогноз изменений, которых можно ожидать в мире в XXI веке.

Нынешнее кажущееся ослабление США, согласно Фридману, — иллюзия. Американская мощь столь велика, что подорвать ее невозможно. Пик могущества Штатов придется на конец XXI столетия. Безвольная и потерявшая вкус к битвам Европа утратит свое значение. Китайский рост — мыльный пузырь, который лопнет уже в скором времени. На геополитическом горизонте по очереди взойдут новые звезды: Япония, Турция, Польша, Мексика. Россия добьется своего и восстановит контроль над постсоветским пространством в 2020-х годах, но после этого рухнет и развалится уже окончательно, не выдержав конкуренции с более сильными государствами.

Шокирующие прогнозы мирового развития вызвали в Рунете бурную полемику задолго до выхода этой книги на русском языке. Сценарий будущего, изложенный Фридманом, без сомнения, субъективен. Однако глубокий анализ современных тенденций, отмеченных очень точно, заставляет всерьез задуматься о вызовах, с которыми столкнется мир и Россия.

Джордж Фридман — американский политолог, основатель и исполнительный директор частной разведывательно-аналитической организации STRATFOR. Почти 20 лет он преподавал политические науки в колледже Дикинсон, регулярно проводил брифинги по проблемам безопасности и национальной обороны для командного состава вооруженных сил и сотрудников Управления всесторонней оценки, Технического центра Штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Армейского военного колледжа, Национального университета обороны и корпорации РАНД. В 1994 г. он основал Центр геополитических исследований при университете штата Луизиана. Этот центр занимался интегрированным экономическим, политическим и военным моделированием и прогнозами. Фридман изучал политическую философию, поначалу сосредоточившись на марксизме и международных конфликтах, в том числе на изучении военного аспекта советско-американских отношений. После развала СССР Фридман переключился на изучение возможностей конфликта между США и Японией. Является автором и соавтором четырех книг, в том числе Future of War («Будущее войны»), The Intelligence Edge («Передовая линия разведки») и America's Secret War («Тайная война Америки»). Фридман живет в Остине, штат Техас.

Постоянно обновляемые аналитические и дополнительные материалы компании STRATFOR см. на сайте www.stratfor.com.

Предстоящие перемены:

завершение войны Америки с приверженцами джихада и последующая вторая полномасштабная холодная война с Россией;

глубокий, затяжной внутренний кризис в Китае и возвышение Мексики, которая превратится в мировую державу;

третья мировая война, в которой США будут сражаться с коалицией стран Восточной Европы, Евразии и Дальнего Востока (правда, противостоящие армии будут меньше, а бои — менее кровопролитными);

новейшие технологии сосредоточатся на космосе, господство в котором и обеспечит огромные военные преимущества, и позволит обрести важный новый источник энергии что будет иметь серьезнейшие последствия для окружающей среды;

золотой век, который США переживут во второй половине XXI в.

Следующие 100 лет - Прогноз событий XXI века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К северу от Китая простираются монгольские степи и Сибирь — малонаселенные, суровые и труднопроходимые края. На юго-западе тянутся неприступные Гималаи. Южная граница с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом пролегает по гористой местности, густо покрытой джунглями, а на востоке Китай омывает океан. Людские массы могут пересечь границу Китая лишь на ее западном участке, где он соседствует с Казахстаном, но даже там для этого потребуется немало усилий, а в истории Китая не так часто находились веские причины, которые могли кого-то побудить к вторжению в страну с запада.

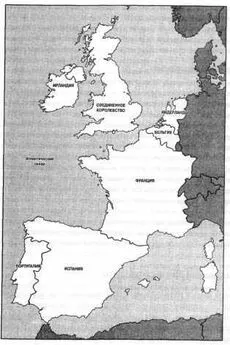

Подавляющее большинство населения Китая живет в пределах 1500 км от побережья, занимая 7 3 территории страны в ее восточной части, в то время как остальные 2 / 3 заселены очень слабо (см. карту, стр. 124).

Китай полностью завоевывали только один раз. В XII в. это сделали монголы. С тех пор Китай крайне редко устанавливал собственные порядки за пределами своих нынешних границ.

Непроходимые территории Китая

Плотность населения Китая

На протяжении всей своей истории Китай не был склонен к агрессии и лишь изредка вступал во взаимодействие с остальными странами мира. Важно помнить, что Китай не всегда вел международную торговлю, периодически «запирая» свои границы и избегая общения с чужестранцами. А когда китайцы все же занимались торговыми операциями, они использовали сухопутные маршруты, подобные Великому шелковому пути, проходившему через Центральную Азию, или торговые суда, отплывавшие из его восточных портов (см. карту, стр. 125). Европейцы, появившиеся в Китае в середине XIX в., застали момент, когда эта страна проходила через один из периодов «изоляционизма» в своей истории. Это было единое, но сравнительно бедное государство. Используя силу, европейцы закрепились в Китае, благодаря чему в его прибрежной полосе завязалась оживленная торговля. Это привело, во-первых, к резкому росту благосостояния жителей прибрежных районов, занимавшихся торговлей, и, во-вторых, к увеличению «пропасти» между уровнем жизни на побережье и в бедных районах в глубине страны. Это неравенство также повлекло за собой ослабление контроля центральной власти над прибрежной полосой и общий рост нестабильности и хаоса. Жителям прибрежных областей были больше по душе тесные связи с европейцами (или даже их господство).

Период хаоса длился с середины XIX в. до момента, когда в 1949 г. к власти пришли коммунисты. Мао Цзэдун попытался устроить революцию в таких прибрежных городах, как Шанхай. Потерпев неудачу, он предпринял знаменитый долгий поход в глубь страны, где собрал армию из бедных крестьян, победил в гражданской войне и вновь завладел побережьем. После этого он вернул Китай в состояние, в котором тот пребывал до появления европейцев. С 1949 г. и до смерти Мао Цзэдуна Китай представлял собой единую страну, находившуюся под жестким контролем правительства, граждане которой были бедны и лишены возможности общения с внешним миром.

Шелковый путь

Смерть Мао Цзэдуна побудила его преемников еще раз попробовать реализовать извечную китайскую мечту. Они хотели видеть Китай процветающим благодаря международной торговле, но при этом сохраняющим единство под властью сильного центрального правительства. Дэн Сяопин, преемник Мао Цзэдуна, понимал, что Китай не может вечно оставаться в изоляции и при этом сохранять свою безопасность. Кто-то обязательно воспользовался бы экономической слабостью Китая. Поэтому Дэн Сяопин решил рискнуть. Он был уверен, что на этот раз Китай сможет открыть свои границы, вступить в международную торговлю и при этом не пасть жертвой внутренних противоречий.

Прибрежные районы вновь стали богаче и установили тесные контакты с внешними силами. Дешевые товары и торговля обогащали большие города на побережье (например, Шанхай), но во внутренних областях страны по-прежнему царила нищета. Напряженность между прибрежными районами и остальной частью страны нарастала, но китайскому правительству удалось удерживать бразды правления в своих руках, не утратив контроля ни над одним регионом и не прибегая к чрезмерным репрессиям, которые могли бы спровоцировать массовое восстание.

Так продолжалось около 30 лет — не такой большой срок для любой страны (и уж точно, не для Китая). Нерешенным остается вопрос о том, можно ли управлять внутренними силами, накапливающимися в Китае? И именно с этого места мы начнем свой анализ Китая и его влияния на международную систему в XXI в. Останется ли Китай участником мировой торговой системы? И если останется, не распадется ли он снова на отдельные части?

В начале XXI в. китайское руководство уверенно демонстрирует, что в состоянии в течение неопределенного времени удерживать ситуацию в равновесии. По словам правительства, оно сможет постепенно перемещать ресурсы из более обеспеченных прибрежных районов в глубь страны, не встречая сопротивления со стороны жителей побережья и не давая поводов для недовольства жителям глубинки. Пекин стремится к тому, чтобы жизнь китайцев в разных частях страны была одинаково счастливой, и прикладывает все усилия к достижению этой цели.

Однако здесь кроется еще одна серьезная проблема, последствия которой могут быть гораздо опаснее. На первый взгляд, Китай — капиталистическая страна с частной собственностью, банками и остальными атрибутами капитализма. Но его нельзя назвать капиталистическим государством в полном смысле слова, так как рыночные условия в Китае не влияют на распределение капитала. Ваши связи значат гораздо больше, чем наличие у вас какого бы то ни было бизнес-плана. В условиях азиатской системы семейных и социальных уз или коммунистической системы политических взаимоотношений кредиты выдавались по самым разным причинам, которые практически не имели отношения к достоинствам бизнеса. Поэтому неудивительно, что в итоге значительная часть этих кредитов не была погашена (на банковском жаргоне — перешла в разряд «безнадежных» кредитов). По приблизительным оценкам, сумма таких кредитов составляет 600–900 млрд долларов (или от 1/4 до 1/3 ВВП Китая) — это огромные деньги.

Справляться с такой суммой непогашенных кредитов помогает очень высокий темп роста производства, в основе которого лежит экспорт товаров с низкой стоимостью. Мировому рынку всегда нужны дешевые экспортные товары, и поступающие от их продажи средства помогают компаниям с большой задолженностью удержаться на плаву. Но чем ниже цена, которую Китай устанавливает за такие товары, тем меньше прибыли они приносят. А не приносящий выгоды экспорт лишь создает видимость бурной деятельности в экономике, в действительности никак не участвуя в ее развитии. Представьте себе компанию, которая зарабатывает деньги на том, что продает товары по себестоимости или по еще более низкой цене. Денежные поступления в ее бюджет будут очень велики, но они исчезнут с той же скоростью, с какой появились.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: