Дмитрий Менделеев - Познание России. Заветные мысли (сборник)

- Название:Познание России. Заветные мысли (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-27907-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Менделеев - Познание России. Заветные мысли (сборник) краткое содержание

В этой книге представлено гуманитарное наследие Дмитрия Ивановича Менделеева. Основу издания составляют «К познанию России» и «Заветные мысли» — последние крупные работы великого ученого, неравнодушного к нуждам Отечества, дальнейшим путям его развития. Автор этих трудов демонстрирует широкие взгляды и объемные знания, относящиеся к государственной, экономической, научной деятельности. Системно излагая свои главные общественные идеи, глубоко анализируя вопросы образования, промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли, народонаселения, Менделеев стремится выстроить стратегию развития России на несколько столетий вперед и привлечь к осмыслению судеб страны широкий круг граждан. «Чем проще, откровеннее и сознательнее станут русские речи, тем бодрее будут наши шаги вперед, тем дольше будут длиться мирные промежутки между оборонительными войнами, нам предстоящими, тем меньше на Западе, Востоке и Юге будут кичиться перед нами и тем более выиграет наше внутреннее единство», — написал ученый более столетия назад в своих — актуальных доныне — «Заветных мыслях», духовном завещании грядущим поколениям.

Познание России. Заветные мысли (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Высшее образование в его специальном объеме достигается только трудом, и очень долгим, и дается только немногим к нему способным, а лица, его получившие, повсюду пользуются особыми преимуществами, или, если угодно, привилегиями, отнюдь не потому, что они имели практическую возможность получить такое образование, а лишь потому, что они нужнее и полезнее других сравнительно с массой людей, не получивших или не могших получить такой же меры образования. Другими словами, образование есть благоприобретенный капитал, отвечающий затрате времени и труда и накоплению людской мудрости и опытности. Преимущества, или привилегии, доставляемые высшим образованием, конечно, зовут к себе многих, и никакому сомнению не подлежит, что многие из жаждущих — не образования, а привилегий, им доставляемых, — не в силах вынести на своих плечах ни того, что нужно для достижения этого высшего образования, ни тех общественных обязанностей, которые оно налагает на лиц, его получивших, т. е. обязанности служить тем или иным путем для общественных и государственных целей, которые и выражаются, прежде всего, в правительственных органах и руководительстве промышленностью.

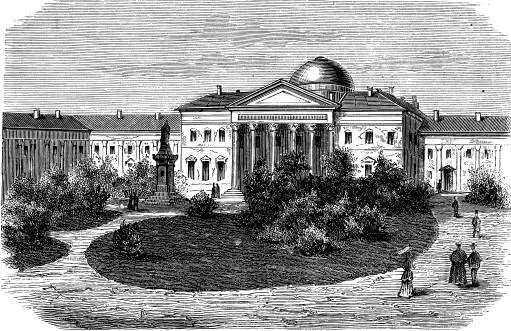

Медицинская академия в Санкт-Петербурге. Гравюра XIX в.

Древний идеал «совершенного человека», т. е. «силача и мудреца», к нашему времени, когда общественная жизнь преобладает над личною и тем глубоко отличает современное общество от простого стада или кагала, суммирующего личные интересы, ныне уже не удовлетворителен, или, правильнее сказать, должен быть усложнен тем понятием, что человек тем более совершенен, чем более он полезен для широкого круга интересов общественных, государственных и всего человечества. Это требование тем законнее или тем справедливее, что высшее образование ныне исключительно или, по крайней мере, почти исключительно доставляется средствами, затрачиваемыми обществами или государством. Высшее просвещение для одного единоличного удовлетворения, без общественно-государственной деятельности совершенно не удовлетворительно, на мой взгляд, в наше время, так как в том или ином виде схимник, аскет, эпикуреец и вообще индивидуалист того или другого вида суть произведения уже прошлого, представители личного блага без всякого прямого отношения к общественному, выступающему — без порабощения — тем тверже и влиятельнее, чем теснее, мирнее, и переплетаясь интересами, уживаются люди на занятой части земли, т. е. чем более удаляются они от начального, стадного, кое-кому еще любезного быта.

В решении сомнений, сюда относящихся (их я знаю и понимаю, потому что в них более или менее долго оставался), должно искать исторический ключ к пониманию множества вопросов, касающихся до дела народного просвещения. Отдельные лица с их личными интересами всякого свойства составляют, конечно, начало общества, их интересы первичные, но не всеобъемлющи, и «Общественный контракт» («Contrat social») Ж. Ж. Руссо так же не удовлетворяет надобности современной и предстоящей жизни людей, как буддийский аскетизм, платоновская республика с ее рабами да с презрением к скромному труду и ницшеанский «сверхчеловек», потому что во всех них господствует индивидуализм немногих, а живущие совместно с развитием индивидуализма немногих начала общественности, полнее всего и ярче выраженные в государственности, до такой степени скрываются, что подвиги действительных героев лишь ложно объясняются желанием славы, дела же «долга» не личного, а общего прикрываются какою-то тогою личных отношений, или эпикурейством магометова рая, или стоицизмом, в сущности всё, кроме себя самих, презирающих. Становясь на такую точку зрения, мне кажутся совершенно выясняемыми многие отношения, касающиеся современного высшего народного просвещения. Такова моя основная мысль. Личное, нераздельно связанное с общим, т. е. преимущественно государственным, предшествует как в общей истории, так и в жизни каждого лица этому общественному, или государственному, как детство предшествует зрелости. Как в детстве преобладают животные и личные требования над требованиями, вызываемыми сношениями с другими людьми, так и во всем просвещении первые предшествуют вторым.

Киевский вид со зданием университета. Гравюра XIX в.

По этой мысли в начальном и среднем образовании должно преследовать преимущественно развитие личное, а в высшем образовании — общественное и государственное. Личное, или индивидуальное, само по себе всякому даже малоразвитому человеку, даже животному понятно, просто и ясно, а общее, или государственное, начиная с материальных отношений этого рода, например в промышленности и в войне, и кончая высшим и моральным, например в деле религии, долга и просвещения, становится понятным и требующим настоятельного удовлетворения только понемногу, только при скоплении людей, только при увеличении народонаселения и только под влиянием вдумчивого отношения ко всей современной совокупности обстоятельств сложившихся условий жизни. Личному, или индивидуальному, отвечают права, свобода — до произвола включительно и разумность — до рационального вывода истины, а общему, позднее развивающемуся, соответствуют обязанности, преклонение пред законом и признание истины лишь трудным путем опыта и наблюдений. Надо, очевидно, сочетание личного с общим, и одно первое, даже доведенное до райского блаженства, уже не удовлетворяет требованиям возрастающего мышления, успокаивается лишь удовлетворением общему. Всегда это жило, но в зародышном состоянии, теперь же, когда люди стали столь быстро множиться (см. гл. 2), оно выступило явственнее прежнего во много раз, и общее, по своей широте захватывая личное, обнимает все индивидуальное, хотя по самому своему существу отнюдь не вытесняет его, даже не ставит на дальний план, а просто стремится к согласованию с ним, как в науке безличный опыт — с личным рассуждением, конкрет — с абстрактом. Не хочу, да, признаться, даже и не в силах, если бы и захотел, доказывать эту свою заветную мысль, а желаю только достичь ясного о ней представления. Для этого мне кажется достаточным, с одной стороны, указать на способ понимания того, что называется социализмом, а с другой — обратить внимание на сумму исторических перемен, наступивших к нашему времени.

Хотя происхождение социализма должно искать в глубокой древности, но всем известно, что учение это стало приобретать последователей преимущественно во вторую половину XIX ст. Сущность этого учения настолько известна, что я не считаю надобным на этом останавливаться, а быстрота распространения учения социалистов, несмотря на всю несообразность многих понятий, конечно, поражала многих, и я не раз слыхал объяснения этой быстроты тем, что социализм отвечает дурным наклонностям людей и потому привлекает их массы, а иногда ставят распространение социализма в зависимость от расширения фабрик и заводов, банкиров и капитализма, антимонархических начал и пролетариата. Не отвергая влияния всех этих сторон на распространение очевидно ложного учения социалистов, я полагаю, что главную для того причину должно искать в том, что новейший социализм по названию и до некоторой степени по своему существу должно противопоставить индивидуализму, так как последний имеет в виду, прежде всего, благо отдельного лица, а социализм благо общее, для всех одинаково равное, так сказать, обязательно равное.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: