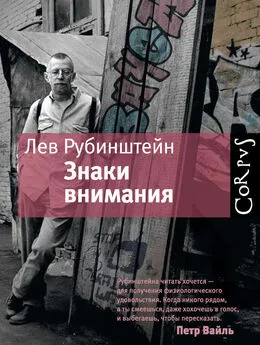

Лев Рубинштейн - Духи времени

- Название:Духи времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Аттикус»b7a005df-f0a9-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2008

- Город:М.:

- ISBN:978-5-98720-055-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Рубинштейн - Духи времени краткое содержание

Известный поэт и эссеист Лев Рубинштейн занимает очень необычную позицию в современной российской журналистике: ему досталась редчайшая роль «писателя в журнале» – проницательного и пристрастного хроникера, день за днем наблюдающего и анализирующего социальную эволюцию, которую страна переживает вот уже два десятилетия. Его многолетний труд – попытка зафиксировать и осмыслить перемены общественных нравов, настроений, морали. Сам автор, избегая жестких жанровых обозначений, называет свои тексты просто «прозой», или – более определенно – «прозой нон-фикшн». В этих текстах читатель отчетливо различит приметы и рассказа, и документального очерка, и мемуарного фрагмента, и интеллектуальной рефлексии на события современной истории. За этими текстами маячат духи времени.

В книгу вошла проза Рубинштейна, публиковавшаяся в последние несколько лет в журналах «Итоги», «Еженедельный журнал», «Политбюро», «Большой город», «Esquire», интернет-изданиях «grani.ru», «polit.ru», «ej.ru».

Духи времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не потому ли наступление холодов всегда воспринимается как сногсшибательная сенсация, что-то вроде как снегопад в Джакарте или наводнение в Сахаре.

Есть два сезонных бедствия, падающих на наши непокрытые головы, как метеориты. Эти бедствия – урожай и зима. Какой урожай? Откуда? А мы что, что-нибудь сеяли, что ли? И начинается кровавая «битва за урожай». Зима? Как, опять? Жили себе спокойно, понимаешь. Зима, видите ли. Топить? Так уже же ж в прошлом году топили. Ничего себе – топить… Ну ладно… Колян, вставай. Тут пришли, говорят топить надо, зима там у них какая-то…

В общем, граждане в отношении неизбежной, казалось бы, смены сезонов, как правило, легкомысленны, как таитяне. Но есть, слава богу, каста жрецов, призванных отслеживать процесс, готовить сани летом, ждать зимы с открытым забралом. Эта каста раньше называлась, допустим, партхозактивом, а теперь какой-нибудь там «управой». Раньше партийные газеты писали гневные заметки под названиями «Зима строго спросит с бесхозяйственников», а безрассудный бунтарь Сергей Михалков в своем бескомпромиссном «Фитиле» едко прохватывал тех же самых незадачливых бесхозяйственников, смущенно и невнятно бубнящих что-то про то, что «смежники не завезли трубы». «Мы обратились к смежникам», – не унимался ехидный «Фитиль». «Трубы были доставлены еще в прошлый месяц», – кося в сторону, клялся смежник. «Иван кивает на Петра, – эпически резюмировал довольный собою „Фитиль“, – Петр – на Ивана. А воз, как говорится…»

С тех пор изменились в основном лишь лексика и фразеология фельетонистов, что в условиях нашей литературоцентристской цивилизации уже немало.

Мы же продолжаем танцевать. Иногда от веселья. Чаще – от холода. И всегда от печки.

На железной дороге

Русская дорога грустна – это мы хорошо усвоили из нашей классики. С тех пор – по крайней мере, в этом смысле – изменилось немногое. Особенно же печальна дорога железная: то ли потому что «по бокам-то всё косточки русские», то ли еще почему. Железная дорога – это ландшафтный разрыв, разрез по живому. Вдоль железной дороги проходит так называемая полоса отчуждения – хорошую вещь так не назовут. Бесприютность этой самой полосы особенно наглядна на фоне всяческой природы – лесочков да ручейков. Глядя из окна того или иного вагона, задаешься вопросом: ну почему они, эти несуразные люди с пластиковыми стаканами в натруженных руках, расположились именно здесь, на запыленном пригорке рядом с грохочущими поездами? Вон же рядом шелестит относительно свежей листвой роща с парой-тройкой местных соловьев. Но нет, распивающая на пленэре публика рефлекторно ищет места самые нежилые – желательно на юру, желательно на пыльном солнцепеке и желательно в непосредственной близи от мусорного контейнера или, на худой конец, трансформаторной будки.

Мне кажется, что это каким-то неявным образом связано с вечной проблематикой греха и добродетели. Это, видимо, проистекает от бессознательной убежденности в том, что ты в данный момент занят делом неправедным, не богоугодным, а потому не достоин ни уюта, ни покоя. Это, если угодно, аскеза.

В дороге грустно. Но всего грустнее бывает в дороге, когда оказывается, что совсем нечего почитать, кроме тянущихся за окнами заборов. Но этот род словесности слишком традиционен и чересчур монотонен для наших с вами возросших за последние годы интеллектуальных потребностей. А читать приходится, ибо мы с вами безнадежные логоцентристы и читаем, коль случается, даже обрывки прошлогодних газет, наколотые на гвоздь в пристанционном клозете.

Так. И что же пишут? Да все то же. Бетонные заборы вдоль железнодорожного полотна, как это уже давно и хорошо известно, традиционно служат носителями либо «народно-патриотического», либо леворадикального типа общественного сознания.

Ладно, поехали. «АКМ» – понятно. «НБП» еще понятнее. «РНЕ. Пора». (Пора не пора, я иду со двора.) «Жириновский – наша надежда». Отлично. Отлично, что мы все еще не дожили до той жизни, когда этот лозунг стал бы восприниматься всерьез. В общем, отдел политики торопливо пробежали, пошел отдел экономики. Там мы читаем: «Возьми кредит – стань рабом». Слегка поежившись, едем дальше. А дальше видим: «Менеджеры – слуги дьявола». Так, мистический элемент нарастает. Дальше.

А дальше нас подстерегает надпись, на которую ушло, кажется, никак не меньше полутора ведер сурика. Выделяется она среди прочих не только своими грандиозными размерами и не только стилистическими характеристиками. Очевидно, что за всем этим стоит ненадуманная человеческая драма, одна из тех, что столь характерны для переживаемого нами периода дикого капитализма и грабительской приватизации. Короче говоря, надпись такая: «РИЭЛТОР КУЗНЕЦОВ – МЕРЗАВЕЦ».

Казалось бы, вот он апофеоз. Но нет – это всего лишь ложная, хотя и эффектная концовка. Да и не может закончиться все это на столь очевидной ноте, потому что метафизика, эзотерика и мистика русской дороги должны же что-то выдать нам напоследок.

Они и выдают. На свежевыкрашенной (что существенно) стене какого-то гаража начертано: «Маляры – суки». Недовольный заказчик? Как-то вряд ли. Нет, тут явно потрудился откинувшийся с зоны бывший ницшеанец Родион Раскольников, нераскаявшийся и озлобленный на весь белый свет. Я был бы в этом полностью уверен, если бы через несколько метров обнаружил бы что-то вроде того, что «Порфирий – козел» или, допустим, «Сонька – блядь». А поскольку ничего этого я не обнаружил, то гипотеза осталась гипотезой. Если и дальше разворачивать нашу и без того развернутую «газетную» метафору, то это вроде бы отдел культуры.

Впрочем, проехали. Заборы и гаражи иссякли, и, как писали старые писатели, потянулись перелески. А на их фоне поближе к полотну железной дороги притулились уже упомянутые здесь граждане со стаканами в руках. Это, видимо, отдел досуга. Ну, а как еще – не спорта же. Дальше пошла погода, вследствие чего окна залепило густым дождем и всякая видимость исчезла. Хотелось бы закончить чем-нибудь более или менее оптимистичным. Например, тем, что если дорогу уметь читать, то она не так уже и грустна. Да нет, что-то не получается – грустна дорога.

Разрешите обратиться

В самом начале 90-х годов, годов великого перелома во всех сферах общественной и культурной жизни, я наблюдал такую сцену. На троллейбусной остановке стоял пьяноватый мужичок и орал на всю улицу, обращаясь неизвестно к кому: «Господа-а! – с неизъяснимым сарказмом в голосе блажил он. – Тоже мне господа объявились! Ха! Господа! Какие вы на х… господа! Я таких „господ“ на х… вертел!» Что и кого конкретно он имел в виду, было не вполне понятно, хотя основной пафос его короткой, но яркой речи был в общих чертах понятен и, в общем-то, объясним.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: