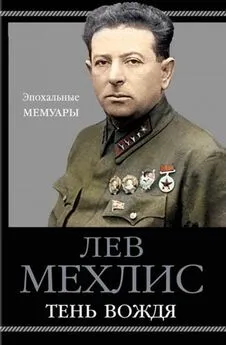

Юрий Рубцов - Мехлис. Тень вождя

- Название:Мехлис. Тень вождя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2011

- ISBN:978-5-9533-5781-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рубцов - Мехлис. Тень вождя краткое содержание

Книга посвящена деятельности одного из ближайших и многолетних сподвижников Сталина — Льва Мехлиса, бывшего подлинным alter ego — вторым «я» вождя.

На се страницах читатель встретится со Сталиным и Молотовым. Ворошиловым и Берией, Жуковым и Тимошенко, Горьким и Фадеевым, десятками других знаменитых и рядовых персонажей советской истории 20–50-х годов XX века. Действие происходит то в кремлевском кабинете вождя, то на поле боя где-то под Керчью; картина пленума ЦК ВКП(б) сменяется сценой бессудного расстрела генералов осенью 1941 года; трагедия народа, сполна хватившего лиха войны и голода, соседствует с роскошью, которую позволяла себе советская знать.

Был ли Мехлис воплощением зла или просто олицетворял свое противоречивое время? На эти вопросы отвечает книга доктора исторических наук Юрия Рубцова, созданная на основе архивных документов, которые еще недавно находились на секретном хранении.

Мехлис. Тень вождя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В своих догадках, что Сталин и его окружение взаимно питали друг друга подозрениями, Кольцов был недалек от истины. Можно согласиться с предположением Бориса Ефимова: не исключено, что, скорее всего, Мехлис и посеял в уме Сталина недоверие к «дону Мигелю» (под таким именем Кольцов был в Испании, откуда вернулся незадолго до ареста).

Колеблясь с линией партии

Вопреки обыденному представлению, сталинская политика вовсе не была последовательной, а в зависимости от ситуации шарахалась из стороны в сторону, да так, что руководителю «Правды» не всегда удавалось своевременно уловить очередной поворот.

Иногда проколы случались по мелочам. 30 марта 1931 года Центральным комитетом ему, как и другим членам редколлегии Савельеву и Попову, был объявлен выговор в связи с тем, что «Правда» не отреагировала должным образом на юбилей А. М. Горького. Еще два выговора последовали от имени Политбюро «за непомещение в «Правде» статьи в связи с открытием сессии ВЦИК» и за недооценку хода весеннего сева. Позднее по личной просьбе наказанного они были сняты.

Но случались проколы и посущественнее. Так, освещая процессы коллективизации, 19 апреля 1931 года «Правда» опубликовала заметку «Контрреволюционная вылазка кулаков», в которой сообщалось, что выездная сессия Московского областного суда в г. Ефремове рассмотрела дело по обвинению 16 кулаков и подкулачников «в контрреволюционных действиях против советской власти». Автор с удовлетворением сообщал, что пятеро подсудимых были приговорены к расстрелу.

Увидев в факте такого приговора нарушение установленного порядка, в соответствии с которым приговоры по политическим делам с высшей мерой наказания могут выноситься только с санкции ЦК, Политбюро уже на следующий день приняло специальное постановление. Вынесение указанного приговора было признано «грубо-ошибочным», а «помещение в «Правде» заметки об этом приговоре недопустимым». Верховный суд РСФСР обязывался решение Мособлсуда отменить и дело рассмотреть вновь, а газета — опубликовать результаты этого рассмотрения. Что и было в точности и без каких-либо проволочек исполнено.

Разрушительные последствия коллективизации, выразившиеся в существенном снижении производства товарного хлеба, усиленное его изъятие из деревни буквально «под метелку», нормированное распределение продовольствия в городах привели к голоду. Не получавшие поддержки со стороны государства люди стали в массовом порядке расхищать сельхозпродукты как непосредственно с полей и полевых станов, так и при транспортировке. Власть повела борьбу с ними «драконовскими» (определение самого Сталина) методами.

7 августа 1932 года ЦИК и СНК СССР по инициативе вождя и, по сути, в его редакции приняли постановление «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Мехлис посчитал необходимым опубликовать его текст дважды, 8 и 9 августа, после чего власти принялись рьяно проводить его в жизнь. Уже к 15 января 1933 года по нему было осуждено более 100 тысяч человек, из них 4880 — к высшей мере наказания, при этом на колхозносовхозный сектор приходилось более 70 процентов осужденных. [46] Зеленин И. Е. «Закон о пяти колосках»: разработка и осуществление. // Вопросы истории, 1998, № 1. С. 121.

Центральный печатный орган партии, как оказалось, не уловил того значения, которое высшее руководство придавало реализации этого документа, прозванного в народе «законом о колосках». Через 10 дней после опубликования постановления Сталин в личном письме Кагановичу выразил недовольство вялой реакцией на него газет. «Правда», по его оценке, «ведет себя глупо и бюрократически-слепо, не открывая широкой кампании по вопросу о проведении в жизнь закона об охране общественной собственности. Кампанию надо начать немедля» (курсив Сталина. — Ю. Р.).

Здесь же генеральный секретарь набросал целую программу неотложных мер для правдистов: критиковать и разоблачать областные, городские и районные, в том числе сельские, организации, которые «стараются положить закон под сукно», а также судей и прокуроров, проявляющих либерализм в отношении расхитителей; приговоры по таким делам публиковать «на видном месте»; поощрять те организации, которые проявляют активность при проведении закона в жизнь; мобилизовать и проинструктировать корреспондентский состав, регулярно печатать материалы на эту тему.

Мехлис немедленно стал исправлять свой промах. Уже 20 августа в «Правде» была опубликована подборка «Общественная собственность священна и неприкосновенна», содержавшая обзор писем о борьбе с хищениями на транспорте, критический сигнал о недооценке постановления от 8 августа в Ульяновской области и другие материалы.

В последующем кампания быстро набрала темп. 21 августа вся третья полоса вышла под шапкой: «Расхитителей социалистической собственности — врагов народа — к суровой ответственности!» Помимо других материалов, здесь было помещено первое сообщение о расстрельном приговоре Челябинским районным судом. 22-го — опубликована информация о судебном заседании, вынесшем смертный приговор в одном из сел Самарской области, 24-го — о таком же приговоре по делу расхитителя на железнодорожном транспорте. Газета пестрела броскими заголовками типа «Социалистическая собственность — основа нашего строя», «Расхитителей — к ответу», призывами к судам и прокуратуре проявлять беспощадность к тем, кто позарился на общественную или колхозную собственность.

Но вот 16 сентября 1932 года вышла очередная подборка «Бесконтрольность помогает воровству и хищениям», а дальше — как отрезало, материалы такого рода в газете исчезли. Истинную причину в «Правде» знал только главный редактор. В этот день Политбюро приняло секретное постановление, обязывающее редакторов «прекратить печатание в газетах отчетов о судебных заседаниях по делам о хищениях и сообщений о вынесенных приговорах».

Прошедший месяц показал, что гласность, за которую так ратовал Сталин, дает обратный эффект. Информация о том, что в том или ином районе, колхозе осужден, а то и попал под расстрел человек за два десятка колосков или пригоршню зерна, не только не побуждала к одобрению властей, но вызывала возмущение людей, испытывавших недоедание, а то и самый настоящий голод.

Иначе и быть не могло, поскольку провозглашаемая «гласность» являла на самом деле свою противоположность. Газеты не называли действительных причин трагедии, заключавшихся в грубейшем произволе властей, полном пренебрежении ими экономическими законами развития сельского хозяйства, и возлагали ответственность не на подлинных виновников голода, а на неких «врагов колхозного строя», нередко подростков, детей, к которым закон позволял применять те же меры уголовного наказания, что и к взрослым. Вот и пришлось дать команду прессе — о приговорах не сообщать. Суды же в большом количестве выносили их по-прежнему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: