Николай Устрялов - Германия. В круговороте фашистской свастики

- Название:Германия. В круговороте фашистской свастики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0111-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Устрялов - Германия. В круговороте фашистской свастики краткое содержание

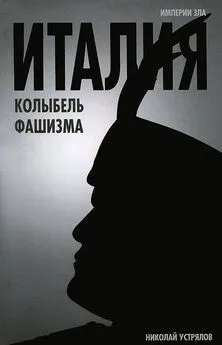

Книга известного отечественного социолога, теоретика и представителя правого национал-большевизма И. В. Устрялова (1890–1937) впервые увидела свет в 1933 году. И в этом же году, как известно, совершенно законным, конституционным путем к власти пришел Гитлер (30 января 1933 года он был назначен канцлером). Исследование относится к ряду знаковых, на протяжении многих лет малодоступных трудов по истории немецкого национал-социализма Книга снимает пелену таинственности со стремлений нацистских лидеров, заставляет читателя переосмыслить не только историю Германии после 1918 года, но и по-новому взглянуть на события 1930-х годов в контексте мировой истории.

Перед нами немецкая национал-социалистическая революция — глазами обвиненного 14 сентября 1937 года в «шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации» и в тот же день расстрелянного диссидента-радикала.

Германия. В круговороте фашистской свастики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Суждения де Местра о том, как ведутся и выигрываются сражения (фрагмент знаменитой Седьмой беседы «Санкт-петербургских вечеров»), — вероятно, лучшее и самое яркое изложение вновь и вновь затрагиваемой им темы неизбежного хаоса, царящего на поле битвы, и несущественности мнимых распоряжений командования. Впоследствии они сыграли немаловажную роль в «Пармской обители» Стендаля (Фабрицио в битве при Ватерлоо) и, несомненно, оказали решающее влияние на философию человеческих действий, развиваемую в «Войне и мире» Львом Толстым (известно, что он читал де Местра). Кроме того, это и философия жизни вообще — и у де Местра, и у Толстого.

Жизнь — это не зороастрийский поединок света и тьмы, как полагают демократы и рационалисты, для которых церковь и есть тьма (или, напротив, благочестивые сторонники авторитаризма, считающие, что тьма воплощена в злых силах атеизма), но слепая сумятица непрерывной битвы, где люди, влекомые таинственным законом, который предписан Господом мирозданию, сражаются потому, что не могут поступить иначе. Итог зависит не от рассудка, не от силы и даже не от добродетели, но от роли, предписанной отдельному человеку или народу в непостижимой драме исторического бытия; из своей роли в ней мы можем постичь в лучшем случае лишь крошечную часть. Желание уразуметь целое — напрасное безумие. Еще глупее воображать, что мы можем что-то изменить, добившись высшей мудрости — веровать и исполнять то, что Господь повелевает устами своих земных наместников.

«Да не заблудимся в системах!» Де Местр с особенной враждебностью относится к тем системам, которые хотя бы внешне кажутся основанными на любом методе, обнаруживающем связь с естественными науками. По мнению де Местра, сам язык науки деградировал; он с немалой проницательностью замечает, что упадок языка — вернейший признак вырождения нации.

Интерес де Местра к языку и его мысли на этот счет замечательно ясны и глубоки; даже там, где он преувеличивает, они предвосхищают идеи следующего столетия. Он исходит из положения о том, что язык, подобно всем древним и прочным установлениям (королевской власти, браку, священству), — тайна, чье происхождение божественно.

Некоторые люди считают язык специальным изобретением человека, неким техническим усовершенствованием, созданным для того, чтобы облегчить общение. По мнению сторонников этой теории, мысли могут быть мыслями и без символов: сначала мы мыслим, а затем подбираем для выражения мыслей подходящие символы, как подбирают перчатки по размеру руки. И де Местр, и в особенности Бональд резко отрицают эту точку зрения, разделяемую обывателями и некритически поддерживаемую многими философами, в том числе и нашими современниками. Мыслить — значит использовать символы, прибегать к помощи разработанного словаря. Мысли — это слова, пусть и непроизнесенные; «мысль и язык, — пишет де Местр, — великолепные синонимы». Истоки происхождения слов (и наиболее употребительных символов) суть истоки происхождения мысли. Человек не мог вдруг изобрести первоязык, ибо, для того чтобы изобретать, он должен мыслить, а мышление предполагает пользование символами, то есть языком. Применение слов вообще невозможно изобрести искусственно, как и «применение» мыслей, эквивалентных словам. А все неизобретенное де Местр полагает таинственным, божественным.

Можно вполне обоснованно отрицать идею о безусловно божественном происхождении всего, кроме эмпирически доказанных фактов, и в то же время соглашаться с глубоко оригинальным отождествлением мысли и языка как явлений природы и предмета естественных наук — биологии и социальной психологии.

С тех пор, как слова стали хранилищами мыслей, чувств, представлений наших предков о себе и о внешнем мире, в них воплотилась также сознательная и бессознательная мудрость, некогда полученная от Бога и отлившаяся в опыт. Следовательно, древние традиционные тексты (в особенности те, которые содержатся в священных книгах, выражающих исконную мудрость народа, изменившуюся и обогатившуюся под влиянием разных событий) суть ценнейшие источники, откуда с помощью специальных познаний, рвения и терпения можно извлечь немало сокровищ. Средневековая философия была осмеяна за то, что она выискивала скрытые смыслы и прибегала к запутанным приемам толкования сакральных текстов; но, с точки зрения де Местра, вместе с Вико и немецкими романтиками считавшего, что язык не изобретен человеком, она предстает как месторождение сокровенного знания, как своего рода психоаналитическое исследование коллективного бессознательного всех людей или хотя бы христиан.

Лишь во тьме следует искать несметные скрытые богатства. Уточнение и прояснение смысла, взыскуемое философами-энциклопедистами, для де Местра равносильно тому, что вся глубина и плодоносность слов улетучивается, их достоинства уничтожаются и значение исчезает. Разумеется, можно таким же образом взглянуть на астрологию и алхимию, но это не тревожит де Местра; его не занимают методы естественных наук, он поглощен визионерскими, мистическими, в духе Сведенборга, объяснениями явлений природы.

Не менее охотно, чем его современник Уильям Блейк, он согласился бы с тем, что драгоценнейшие сведения должно отыскивать скорее в оккультных науках, нежели в современных учебниках химии или физики.

Более того, политическое значение священных книг трудно переоценить. Поскольку мысль и есть язык, хранящий древнейшие пласты исторической памяти народа или церкви, реформа языкового употребления равна попытке подорвать мощь и влияние всего наиболее священного, мудрого и исполненного власти. Разумеется, Кондорсе хотел бы иметь некий всеобщий язык, который помог бы общаться просвещенным людям всех национальностей: такой язык можно было бы «очистить» от накопившихся за многие века суеверий и предрассудков, после чего исчез бы источник иллюзий, ныне, по мнению Кондорсе, выдающих себя за богословие и метафизику. Однако, вопрошает де Местр, каковы же эти предрассудки и суеверия? Его ответ нетрудно угадать: это и есть убеждения, исток которых овеян тайной, а могущество нельзя объяснить рационально. Это те древние верования и взгляды, которые, выдержав испытание временем и опытом, хранят полновесные истины прошедших веков; отбросив их в сторону, мы бы остались без руля в бурной стихии, где каждый неверный шаг означает смерть.

Прекраснейшим (то есть наименее современным и наиболее богатым) из всех языков остается язык церкви и великого Римского государства — лучшей разновидности правления из всех, известных человеку. Язык римлян и Средневековья должен получить широкое распространение именно по тем причинам, которые заставили Бентама отвергать и обличать его; именно потому, что он неясен, едва ли пригоден для использования в науке, потому, что сами слова несут в себе неосязаемую власть незапамятных времен, мрак и боль человеческой истории, которыми только и можно купить спасение. Латынь сама по себе способна обеспечить благонадежность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: