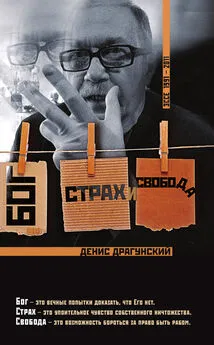

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода

- Название:Бог, страх и свобода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ классик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-03917-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Драгунский - Бог, страх и свобода краткое содержание

Мы терпим, когда нам невыносимо плохо. Мы возмущаемся, когда жизнь становится чуточку легче. Мы уважаем жестоких и презираем добрых. Мы хотим жить по правде, но лжем на каждом шагу. В чем секрет российского национального поведения, о котором говорят уже несколько столетий? Что породило современную модель нашего жизненного стиля?

Новая книга Дениса Драгунского — это психологический анализ российской реальности.

Лучезарные утопии, советские властные технологии, великая победа, жизнь в коммуналках, бардак и застой. Брежнев и Горбачев. Перестройка, путч, криминал. Коррупция, крушение морали, утробный страх перед свободой и жадное стремление к Богу. А может быть, то, что мы сегодня имеем, в целом неплохо? Вот только на дворе XXI век, и перед собственными внуками как-то неудобно…

Эта книга создана на основе статей и заметок Дениса Драгунского на сайте «Частный корреспондент» (это в конце статей не отмечается), а также в журналах «Новое время», «Искусство кино», «Век ХХ и мир», «Неприкосновенный запас», «Семья и школа».

Бог, страх и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поэтому правомерен вопрос: зачем так пренебрегать религиозными подпорками морали, когда всякий список приемлемых для общества моральных норм все равно можно отыскать в Библии? Это я и имел в виду, когда писал: «Люди, которые гордятся своей атеистической, но при этом высокой нравственностью, пусть не обольщаются. Они ведь не сами придумали, что убивать, отнимать, обманывать, соблазнять и унижать — нехорошо, нельзя, недопустимо…» А если и сами придумали, то это дела не меняет. Тому, кто не верит, предлагаю изобрести приспособление для питья чая (керамическое, с ручкой сбоку) и сходить в патентное бюро. Может, патентоведы будут более убедительны, чем ваш покорный слуга.

Рассуждение второе, психологическое и институциональное одновременно.

Мораль устанавливается отцом, который разрывает связь ребенка с матерью и определяет дистанцию в семейных отношениях. Бог есть отец для общества. Его трансцендентность является залогом крепости диктуемых им нравственных норм. В развитых пострелигиозных обществах на место Бога становится закон, и не столько закон, сколько Право с большой буквы. Но для того, чтобы общество стало пострелигиозным, оно должно некоторое (и немалое!) время побыть просто религиозным. Увы, в нашей стране это огромная проблема, начиная с Ивана Грозного, и уж точно с Петра Великого (не говоря о советских временах). Чтобы отойти в сторону, уступить сначала светской власти, а потом науке и праву, церковь сначала должна быть во главе общества или, по крайней мере, управлять значительной частью общественной жизни. Вот я и говорил, что мы, увы-увы, проехали, проскочили этот этап, а история обратно не прокручивается, и наше нынешнее возрождение церковности не имеет ничего общего с той полнотой религиозной жизни, в которой жила Европа с раннего Средневековья до Французской революции, в которой жила Северная Америка с XVII века по начало XX века.

Отрицание Бога психологически есть отрицание трансцендентного общего отца. Это не уравновешивается утверждением реального общего отца (диктатора, «отца народов»). Божественный трансцендентный отец интегрирует реальных семейных отцов. Реальный общий отец успешно конкурирует с ними и в конечном итоге устраняет. Пустота на месте Бога — результат тот же, устранение отца как социальной функции. Сталина могло и не быть в полноте его конкретной мифологии, вместо Сталина — «отца народов» могло быть безликое Политбюро с ежегодной ротацией, но Павлики Морозовы все равно бы появились. А там, где в обществе нет отца как социальной роли, — там возникает то безумие аморализма, которое наша родная страна пережила в 1920 — 1950-е годы. Трагедия народа была сдобрена фарсовыми рассуждениями жрецов марксизма о том, что мы, дескать, строим общество на началах разума.

Мораль — это не только нормы и правила, но и санкции за их нарушение. Религиозной санкцией является не епитимья и, уж конечно, не страх перед адским пламенем. Когда Твардовский пришел к Федину и попросил дать положительный отзыв на «Ивана Денисовича», и сказал: «Костя, ведь помирать будем», и тот подписал — то это не означало, что Твардовский пригрозил Федину чертями и сковородками, а тот поверил. Это всего лишь напоминание о том, что есть нечто большее и нечто высшее, чем сиюминутные выгоды (следование которым диктуется, кстати, чистой рациональностью). Религиозной санкцией является совесть. Внутренний запрет. Да, внутренние запреты являются интернализацией запретов внешних, но не все так просто. Если внешние запреты явлены в виде полицейских регуляций, то люди всего лишь научаются их обходить. В лучшем случае возникает нечто вроде условного рефлекса («красный свет — прохода нет»: вещь полезная, но не универсальная). Внешний запрет должен исходить из эмоционально авторитетного источника, должен сопровождаться глубоким переживанием недопустимости запрещаемого. В конце концов, когда мы говорим о морали, мы говорим именно о нравственном чувстве.

Наконец, рассуждение логическое.

Мне странны силлогизмы, которые приводит мой оппонент. Если нет морали без веры, то это не означает, что всякий неверующий — злодей, а всякий верующий — праведник. Если люди живут до 70–80 лет, это не значит, что умерший в тридцать пять — не человек или что нам наврали насчет обычной (!!!) продолжительности жизни. Мало что так искалечило мозги человечеству, как аристотелева силлогистика — вернее, чрезмерное расширение сферы ее применения. Формальный аппарат, предназначенный для решения узкого круга специфических задач, стал критерием «правильного мышления». С ударением на «ы».

Вообще же самое неблагодарное занятие — «продумывать суждение до конца». Если я полагаю, что без веры в сверхличный источник нормы нет работающей морали, то это никак не означает, что я полагаю главной национальной задачей строительство храмов, окропление боевых кораблей, каждения, песнопения, а также религиозное обучение в школе. Отнюдь нет. Именно развитие права, именно развитие гражданских институтов является главным. Но вот незадача — оно плохо осуществляется в чисто рациональных рамках. Потому что наиболее рациональным поведением является «кидалово», увы-увы. На короткой дистанции, естественно. А длинную дистанцию люди (в массе своей) не способны осмыслить и сделать регулятором своего поведения — иначе 99 процентов преступлений просто не было бы. Иначе страх уголовной репрессии был бы сильнее сиюминутной выгоды или эмоционального взрыва. Длинную дистанцию обеспечивает совесть. А совесть невозможна без веры… без веры в то, что надо поступать по совести.

Что же касается якобы возможного богословского оправдания коррупции, то это даже странно читать. Я не богослов и не сильный начетчик в Священном Писании и в Отцах Церкви. Однако помню, что мздоимство в христианстве безоговорочно осуждается.

И наконец.

Я считаю, что зло надо назвать злом не потому, что я хоть в малой мере обеспокоен торжеством закона тождества. Я нисколько не стремлюсь к тому, что А обязательно должно быть А, и не может одновременно вовсе даже не-А. Или в значительной мере не-А. Ну, хотя бы отчасти не-А. Чуточку-капельку. Ровно ту капельку, которая позволяет нам адекватно ориентироваться в пространствах жизни. Когда мы даем объявление о найме квартиры, мы стараемся быть помягче в определениях: ищу небольшую квартиру, за умеренную сумму, недалеко от центра, вблизи метро. Да, вот еще: в тихом месте.

Именно мягкость, приблизительность, некоторая размытость наших вопросов и запросов — вернейший залог того, что на них ответят, что их выполнят.

Любой обмен, от экономических операций до разговора на темы морали, — это диалог неравновесных тождеств. Предложение — максимально точно. Спрос — максимально размыт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: