Анатолий Фоменко - Введение в новую хронологию. Какой сейчас век?

- Название:Введение в новую хронологию. Какой сейчас век?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крафт+

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-93675-007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Введение в новую хронологию. Какой сейчас век? краткое содержание

Созданная окончательно в XVI веке н. э. и принятая сегодня хронология и история древнего и средневекового мира, по-видимому, содержит крупные ошибки. Это понимали, и на протяжении длительного периода обсуждали многие выдающиеся ученые. Но построить новую, непротиворечивую концепцию хронологии оказалось сложной задачей.

Начиная с 1975 года, разработкой этой проблемы занялась группа математиков в основном из Московского государственного университета. Были получены интересные результаты, опубликованные как в научной периодической печати, так и в виде отдельных монографий. Подчеркнем, что новая концепция хронологии основывается, прежде всего, на анализе исторических источников МЕТОДАМИ СОВРЕМЕННОЙ СТАТИСТИКИ и обширных КОМПЬЮТЕРНЫХ РАСЧЕТАХ.

Читатель может спросить: почему хронологией занялись математики? Ведь считается, что хронология — раздел исторической науки. Дело в том, что хронология по своей сути должна относиться скорее к прикладной математике, чем к истории. Задача хронологии — правильно упорядочить события на временной шкале по имеющейся в нашем распоряжении информации. Эта задача естественно вписывается в область приложений современной математической статистики, теории информации. Методы чисто гуманитарных наук, каковой является история, для решения хронологических задач недостаточны.

Настоящая книга является кратким введением в проблему.

Введение в новую хронологию. Какой сейчас век? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

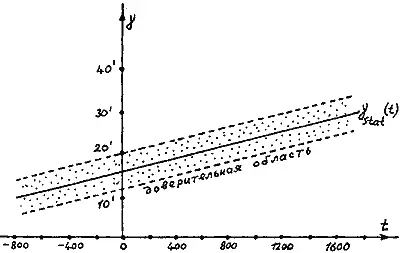

Из проведенных рассуждений следует практический вывод. А именно, мы вправе использовать, для части неба А , найденное значение в качестве систематической ошибки, содержащейся в звездном каталоге «Альмагеста». Сразу же возникает вопрос: насколько допустимо использование одного параметра, а именно γ stat , и игнорирование другого параметра, а именно φ stat ? Для ответа на него удобно перейти от параметризации ошибки с помощью величин γ и φ к параметризации ошибки через величины взаимно перпендикулярных наклонов γ и b . См. рис. 1.13. Здесь γ , как и прежде, означает ошибку в положении эклиптики, а b — ошибку в положении экватора. Нетрудно показать, что b приблизительно равняется φ / γ . Здесь углы измеряются в радианах. Следовательно, если γ =20′, а φ =10 градусов, то Ь =3′.

Преимущество параметров γ и b состоит в том, что они равноправным образом действуют на положение плоскости эклиптики. Вычисления показали, что b много меньше γ . Отметим, что в реальности b не превышает 5′. Отсюда следует, что основной вклад, с точностью до 20 %, в широтные невязки вносит составляющая γ . Именно учет этой составляющей и положен нами в схему датирования каталога. При этом мы получаем право использовать доверительные S γ t интервалы только для величины γ stat(t) , что упрощает вычисления.

1) Для звезд из каталога «Альмагеста» нами обнаружена систематическая ошибка γ stat(t) . Эта ошибка уверенно вычисляется для совокупностей звезд A и Zod А , содержащих большую часть северных и зодиакальных звезд каталога.

Эта ошибка может быть обнаружена методом наименьших квадратов.

Значение γ stat(t) представляет собой угол поворота эклиптики относительно ее истинного положения в году t при условии, что каталог составлен в году t . Для величины γ stat(t) находится также доверительный интервал S γ t , смысл которого следующий. Истинное значение γ stat(t) лежит в этом интервале с вероятностью не меньше р . В нашей работе было принято значение р = 0,998. Итогом является построение кривой γ stat(t) и соответствующей доверительной полосы. См. рис. 1.19.

Рис. 1.19. Кривая, представляющая угол поворота эклиптики относительно ее истинного положения в году tпри условии, что каталог составлен в году t

2) Проведенный статистический анализ позволяет утверждать, что гипотеза о том, что в каталоге «Альмагеста» присутствует единая систематическая ошибка, не может быть отвергнута. Именно доверительные области для найденных значений γ stat(t) для всех рассмотренных совокупностей звезд, — как больших, так и малых, — имеют непустое пересечение, содержащее значения γ stat(t) , определенные для совокупностей звезд А и Zod А.

3) Систематическая ошибка в частях неба В, D, N определяется с большой погрешностью, что не дает оснований выбирать звезды из этих частей неба для целей датировки.

4) Проведенный анализ подтвердил, что в совокупностях звезд А и Zod А после компенсации систематической ошибки более половины звезд оказываются измеренными с широтной невязкой менее 10′. Тем самым, выясняется, что претензии составителя каталога «Альмагеста» на точность в 10 минут состоятельны.

5) Ошибка φ stat(t) не является «единой» для всех созвездий и, таким образом, не может считаться систематической. Однако ее влияние на широтные невязки звезд много меньше влияния ошибки γ .

Перейдем теперь к датировке каталога «Альмагеста». Проведенный анализ систематических ошибок позволили сделать вывод, что части неба А и Zod А каталога «Альмагеста» измерены наиболее точно. Поэтому для целей датировки нами были взяты звезды именно из части неба А . Однако путем только компенсации систематической ошибки датировать каталог невозможно. Для целей датировки необходимо знать, какие именно звезды составитель каталога измерял наиболее тщательно.

ГИПОТЕЗА 1. Наиболее тщательно измерялись ИМЕННЫЕ звезды. Таких звезд в части неба А и на ее границе имеется девять. Это — Арктур, Спика, Процион, Аселли, Превиндемиатрикс, Регул, Антарес, Лира (= Вега), Капелла. Одна из этих звезд — Превиндемиатрикс — из рассмотрения была исключена, так как наблюденные Птолемеем ее координаты неизвестны. См. детали в [328]. Отметим, что большинство из этих звезд находится в области неба Zod А. См. рис. 1.14. Это косвенно подтверждает сформулированную гипотезу. Именные звезды — это знаменитые, яркие звезды.

ГИПОТЕЗА 2. В момент измерения широтные ошибки всех именных звезд не превосходили 10'.

Если принять гипотезы 1 и 2, то их следствием станет следующий метод датировки звездного каталога.

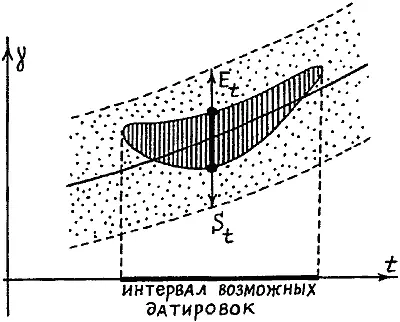

Рассмотрим при каждом t доверительное множество St , найденное на этапе определения систематических ошибок. Найдем подмножество Et , содержащееся в St и обладающее следующим свойством. Если величина γ такова, что γ принадлежит Et , то при компенсации этой систематической ошибки широтные невязки выбранных именных звезд становятся меньше 10 минут. Тогда совокупность всех моментов времени t , таких, что подмножество Et не пусто, дает нам все возможные даты составления каталога. Тем самым, мы находим интервал возможных датировок каталога. Рис. 1.20 иллюстрирует данный метод.

Рис. 1.20. Последний шаг: нахождение интервала возможных датировок для исследуемого звездного каталога

Применение этого метода к каталогу «Альмагеста» показало, что интервал возможных датировок каталога следующий: от 600 года н. э. до 1300 года н. э. За пределами этого интервала времени каталог составлен быть не мог. В частности, КАТАЛОГ «АЛЬМАГЕСТА» НЕ МОГ БЫТЬ СОСТАВЛЕН ВО II ВЕКЕ Н. Э., КУДА ЕГО ОТНОСИТ СКАЛИГЕРОВСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)