Анатолий Фоменко - Введение в новую хронологию. Какой сейчас век?

- Название:Введение в новую хронологию. Какой сейчас век?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крафт+

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-93675-007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Введение в новую хронологию. Какой сейчас век? краткое содержание

Созданная окончательно в XVI веке н. э. и принятая сегодня хронология и история древнего и средневекового мира, по-видимому, содержит крупные ошибки. Это понимали, и на протяжении длительного периода обсуждали многие выдающиеся ученые. Но построить новую, непротиворечивую концепцию хронологии оказалось сложной задачей.

Начиная с 1975 года, разработкой этой проблемы занялась группа математиков в основном из Московского государственного университета. Были получены интересные результаты, опубликованные как в научной периодической печати, так и в виде отдельных монографий. Подчеркнем, что новая концепция хронологии основывается, прежде всего, на анализе исторических источников МЕТОДАМИ СОВРЕМЕННОЙ СТАТИСТИКИ и обширных КОМПЬЮТЕРНЫХ РАСЧЕТАХ.

Читатель может спросить: почему хронологией занялись математики? Ведь считается, что хронология — раздел исторической науки. Дело в том, что хронология по своей сути должна относиться скорее к прикладной математике, чем к истории. Задача хронологии — правильно упорядочить события на временной шкале по имеющейся в нашем распоряжении информации. Эта задача естественно вписывается в область приложений современной математической статистики, теории информации. Методы чисто гуманитарных наук, каковой является история, для решения хронологических задач недостаточны.

Настоящая книга является кратким введением в проблему.

Введение в новую хронологию. Какой сейчас век? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Текст Птолемея звучит так:

«Мы взяли опять одно из старых наблюдений, очень аккуратно проведенных, согласно которому совершенно ясно, что в 45 году Дионисия, Партенон 10, Юпитер на восходе Солнца накрыл северную Асе» [439], с. 361, глава XI.3.

Найденное нами ранее по средним элементам решение таково: в 994 году н. э., 13 августа, в 5 часов 15 минут по Гринвичу Юпитер приблизился к звезде δ Рака на расстояние приблизительно 20'.

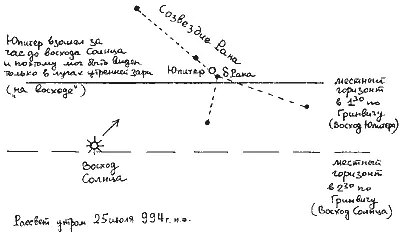

Более точный расчет по программе А. Волынкина подтвердил: в 994 году н. э., 25 июля Юпитер действительно прошел на расстоянии примерно 15 дуговых минут от звезды δ Рака. См. рис. 1.33.

Рис. 1.33. Положение Юпитера на рассвете утром 25 июля 994 года н. э.

Обратим внимание, что Птолемей подчеркивает: Юпитер накрыл звезду НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА. И в самом деле, 25 июля 994 года ЮПИТЕР ПОКАЗАЛСЯ НАД ГОРИЗОНТОМ ЛИШЬ ЗА ЧАС ДО ВОСХОДА СОЛНЦА. Поэтому сам Юпитер, и накрытие им звезды могло быть видно только на восходе Солнца. Что и отмечено, причем очень аккуратно, в Альмагесте.

Опять, как и в случаях Венеры и Марса, мы видим, что указанное Птолемеем время дня, когда было видно накрытие звезды планетой, очень хорошо соответствует найденному нами средневековому решению.

Текст Птолемея звучит так:

«Мы снова взяли одно из тщательных старых наблюдений, согласно которому ясно, что в 82 халдейском году 5 Ксантика вечером Сатурн находился в двух единицах ниже южного плеча Девы» [439], с. 379, глава XI. 7.

Найденное нами ранее по средним элементам решение таково: в 1009 году н. э. 30 сентября в 4 часа 50 минут по Гринвичу Сатурн оказался на расстоянии 50' от звезды ξ Девы (ниже ее).

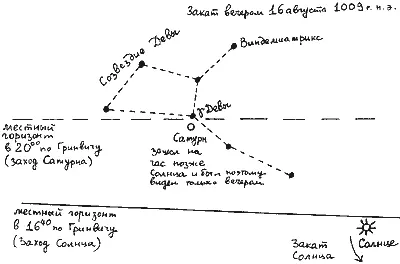

Более точный расчет по программе А. Волынкина подтвердил: в 1009 году н. э. 16 августа Сатурн действительно прошел на расстоянии около 30 дуговых минут от звезды ξ Девы. См. рис. 1.34.

Почему Птолемей говорит здесь о расстоянии в «две единицы»? Мы уже видели в случае Марса и Юпитера, что сближение на 15 дуговых минут Птолемей называет «накрытием». Здесь возникает в два раза большее расстояние — около 30 минут. Его Птолемей называет «двумя единицами». Таким образом, «единица» для него — это примерно 10–15 дуговых минут. Если планета оказывается на расстоянии около одной такой единицы от звезды, то Птолемей говорит о «накрытии», если же таких единиц расстояния между планетой и звездой несколько, то Птолемей указывает — сколько именно. В случае зрительного совпадения планеты и звезды Птолемей употребляет выражение «точное накрытие».

Как и во всех предыдущих случаях, указание Птолемея на время дня является совершенно точным, если брать наше средневековое решение.

А именно, в 1009 году, 16 августа Сатурн опустился под горизонт всего через час после того, как зашло Солнце. Поэтому он был виден ТОЛЬКО ВЕЧЕРОМ, на только что потемневшем небе и сразу же опустился под горизонт. При этом он действительно оказался НИЖЕ звезды, по отношению к местному горизонту в Александрии. См. рис. 1.34.

Рис. 1.34. Положение Сатурна на закате вечером 16 августа 1009 года н. э.

Таким образом, и в этом последнем случае найденное нами средневековое решение полностью удовлетворяет всем без исключения описанием Птолемея, связанным с обстоятельствами наблюдения.

В «скалигеровском» же решении, Юпитер, например, был виден рядом со звездой δ Рака всю ночь, что делает несколько странным (по крайней мере, излишним) указание древнего автора, что Юпитер накрыл звезду именно «на рассвете». То же самое относится и к Сатурну, который тоже находился (в «скалигеровском» решении) рядом со звездой всю ночь, а не только вечером (как в нашем решении). А ведь в Альмагесте отмечено, что Сатурн оказался рядом со звездой именно вечером. Таким образом, найденное нами решение более точно подходит под процитированные Птолемеем древние описания, чем «скалигеровское». Напомним, что «скалигеровское» решение таково: Венера — 12 октября 272 года до н. э. (расстояние 1′), Марс — 16 января 272 года до н. э. (расстояние 10′), Юпитер — 4 сентября 241 года до н. э. (расстояние 15′), Сатурн — 1 марта 229 года до н. э. (расстояние 30′). Расстояния приведены для момента видимости из Александрии. См. [156].

ВЫВОД. Оказалось, что найденное нами средневековое астрономическое решение, —

960 год н. э. (или 888 год н. э.) для Венеры,

959 год н. э. для Марса,

994 год н. э. для Юпитера и

1009 год н. э. для Сатурна, —

прекрасно удовлетворяет всем описаниям Птолемея. Даже тем, на которые мы ранее, в наших приближенных расчетах, не обращали внимания («утром», «на восходе Солнца» и т. п.). Это усиливает наш вывод о том, что Альмагест содержит описания астрономических событий эпохи не ранее IX–XI веков н. э.

Однако еще раз повторим надо отдавать себе отчет в том, что накрытия звезд планетами с такой точностью, — то есть около 15 минут, — вполне могли быть рассчитаны по теории Кеплера в XVII веке. После того, что мы узнали (см. [416], [429] — [438]) о ложных выходных данных книг якобы XVI века, напечатанных на самом деле в XVII веке и снабженных фальшивой «ранней» датой, мы не можем быть уверены, что имеющийся сегодня в нашем распоряжении Альмагест был зафиксирован в XVI веке. Очень вероятно, что Альмагест дошел до нас в редакции именно XVII века. В таком случае он может содержать результаты астрономических расчетов по теории Кеплера. Эти «вычисленные» астрономические явления могли быть представлены в Альмагесте как якобы наблюденные на небе. Это, конечно, снижает ценность датировки «по накрытиям звезд планетами». Поскольку возникает подозрение, что эти накрытия, как и некоторые другие «астрономические наблюдения», были вычислены уже с оглядкой на скалигеровскую хронологию. Или даже более того, с целью ее «подтверждения». Ведь именно в XVII «свежеизготовленная» скалигеровская хронология особенно нуждалась в «документальных подтверждениях». Каковые спешно изготавливались путем «правильного» редактирования действительно старых документов. Как, например, Альмагест.

Подобные подозрения не относятся к звездному каталогу Альмагеста, который, как мы показали в [430], является действительно старым документом, составленным по наблюдениям около X–XI веков н. э.

14. Неоднозначность археологических датировок и их зависимость от принятой заранее хронологии

«Сражения не было?»

«Результаты раскопок, проведенных в Италии швейцарским антропологом Георгом Гловацки, оказались сенсационными. Ученый установил, что в районе, где, по преданию, произошла битва при Каннах, в которой войска Ганнибала разбили римские легионы, никакого сражения не было. Исследовав курганы, он выяснил, что в них покоятся не римские воины, как считалось ранее, а останки людей, погибших в XIII веке во время эпидемии чумы».

Интервал:

Закладка:

![Анатолий Фоменко - Книга 1. Античность — это Средневековье[Миражи в истории. Троянская война была в XIII веке н.э. Евангельские события XII века н.э. и их отражения в истории XI века]](/books/1124977/anatolij-fomenko-kniga-1-antichnost-eto-srednev.webp)