Александр Свободин - Откровения телевидения. Составитель и редактор А.П.Свободин

- Название:Откровения телевидения. Составитель и редактор А.П.Свободин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1976

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Свободин - Откровения телевидения. Составитель и редактор А.П.Свободин краткое содержание

Авторы книги выбрали из огромного числа телевизионных передач десять таких, которые явились в свое время подлинными открытиями, обогатили наше искусство. Они не только рассказали об их передачах, но и предложили тем, кто их сделал, раскрыть, «как это делается». В книге читатель найдет статьи о телеспектакле «Кюхля», передаче «Тагильская находка», документальном фильме «Год 46-й» из широко известной серии «Летопись полувека», о многосерийном историческом фильме «Операция „Трест“», теледетективе «31-й отдел», о передаче в жанре фантастики — «Солярис», телебалете «Ромео и Джульетта» и др.

Откровения телевидения. Составитель и редактор А.П.Свободин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Конец жизни, прощание с жизнью — вечная тема литературы, но почти не тема театра. То есть гибель, смерть, изображаются в театре с самых ранних его времен, с трагедий Эсхила. В спектаклях «Глобуса» слуги деловито уносили со сцены не одного заколотого, отравленного ядом, пронзенного кинжалом соперника; в огромном количестве стрелялись и застреливали других персонажи драматургии XIX века. Но театральная смерть почти всегда лишь сюжетное завершение, действенный миг — выстрел, укол шпаги, кубок с ядом, поднесенный к губам. Сценическая смерть почти всегда мгновенна, внезапна, хотя за ней могут следовать картины шествий и митингов со знаменами и речами, хватающими за душу.

На сцене обычно играют героев во цвете сил, сраженных мгновенной смертью, — театр не любит людей, долго уходящих из жизни; Маргарита Готье была прекрасна потому, что смерть ее была очень красивой и определялась не столько реальной чахоткой, сколько разбитым сердцем. Побеждали всегда актрисы, воспевавшие эту красоту ухода из жизни, хотя некоторые и рисковали точно передавать картину болезни. К таким исполнениям, иногда очень сильным, потрясавшим зрителей, прочно и справедливо относился эпитет: «клиническая картина», «физиологический оттенок»…

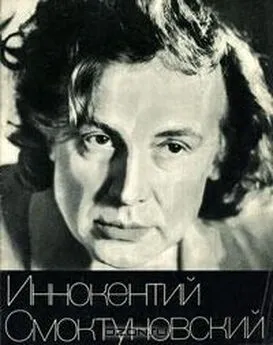

От соблазнов этой «клиники» не удержался, скажем, Павел Орленев, представлявший в одной роли агонизирующего и умирающего человека так натурально (искаженное лицо, остекленевшие глаза), что в зале раздавались крики ужаса и дам выносили в истерике. Кино — а вслед за ним и телевидение — может показать то, что недоступно театру. Может вести действие в ином отсчете времени, приблизить к нам лицо человека и сосредоточить внимание на этом лице, на взгляде, улыбке, движении бровей. «Когда он улыбается, лицо его становится неотразимо привлекательным», — вслед за Пристли можем сказать мы о Саймоне — Кольцове. Доживая последние дни и мгновения, он не выключен из жизни, как Андрей Болконский — напротив, привязан к ней, благодарен ей. Лишенный начисто сентиментальности, всегда иронично трезвый, почти циничный, художник верит в то, что жизнь прекрасна.

Саймон Кендл Кольцова — трезвый человек, знающий напрасность многих усилий, а тем более слов, направленных к объединению людей, Саймон Кендл Кольцова — человек, верящий в необходимость усилий, направленных к объединению людей. Он живет на экране всеми мелочами тех дней, которые ему отпущены, он видит все подробности вещей, которые еще оставлены ему жизнью, и зорко всматривается в лица немногих людей, его окружающих: внучки, провинциального доктора, сиделки, подростка-слуги. Только старшего сына, единственного преуспевшего, единственного вроде бы поддерживающего «реноме» семьи, Кендл не относит к людям.

Среди немногих оставшихся ему вещей — раскрашенная картинка, изображающая улыбающуюся девицу, да патетическое изречение на стене возле постели: «Бог есть любовь». И глаза человека все останавливаются на этой прописи, которую слышал он с детства. «Значит, каждый предмет вселенной — это любовь? Она дешевле навоза, так ее много. И люди считают — незачем им беспокоиться, незачем любить, незачем самим созидать любовь. Если бы мы сказали, что бог есть могущество, но хочет быть любовью, мы вели бы себя разумнее». Такая длинная речь не дается даром больному: он слабеет на наших глазах в продолжение того экранного времени, которое ему отпущено, но в этом изображении болезни и смерти актером нет и следа «клиники», стремления как бы проиллюстрировать болезнь — может быть, потому, что Кольцов играет не дряхлость, но бодрость, не угасание мысли, но ясность мысли, не отстраненность от жизни, но преданность ей и веру в нее.

Пристли не приписывает Саймону Кендлу ни богоборчества, ни атеизма, хотя в бога он вряд ли верит, во всяком случае не думает о нем в конце жизни. Он не боится, не просит снисхождения и даже отсрочки, он помнит трезво и отчетливо все, что было в его прошлом: отца-каменотеса, Бретань 1900 года, трех жен и любовниц, о которых мимоходом упоминает однажды, старого друга — истинного художника, к которому и бежал он из дому от заботливого сына Эдмунда. Человек по имени Саймон Кендл, по профессии художник прожил свою жизнь и к концу ее идет бесстрашно и спокойно, смотрит не вперед — в небытие, в «черный мешок», в то, чего уже не будет, но в то, что было у него самого. И в то, что будет у других, остающихся. Он не вслушивается в себя, не ограничивает мир границами болезни, но все время выходит из этих границ. Поэтому так легко с ним живым людям. Не таким, как сэр Эдмунд, но истинно живым. Обыкновенному провинциальному доктору. Сиделке с милым и усталым лицом, у которой дети погибли в авиакатастрофе. Подростку — служителю гостиницы и даже самому свирепому хозяину гостиницы. Поэтому Кендлу не нужен священник или иной утешитель. Он в последний раз прикладывает к губам флягу с коньяком: «На дорогу, старина, на дорогу!» — а потом берет не дававшее ему покоя изображение размалеванной красотки, висевшее на стене, и прикасается к нему карандашом. Легким, красивым движением — жесты его вообще легки и красивы — передает художник эту преображенную картинку сиделке — той, с милым лицом, которая сняла дом в ожидании семьи, а семья погибла в самолете Гонконг — Лондон. И все. Сиделка наклоняется над ним, затем выбегает на лестницу, чтобы позвать ненужного уже доктора.

Последний кадр — улица, старый двухэтажный дом-гостиница. Ночь, темнота, освещено только окно второго этажа — комната Кендла. Метафора наивна и бесспорна. Потом свет гаснет. Кончились восемьдесят два года — два с половиной часа экранного времени. Восемьдесят два года — два с половиной часа, отпущенные этому человеку в громадной жизни человечества.

В одной из своих статей Кольцов говорил о том, что бедствие театра и актеров — игра на «среднего зрителя». Сам он играет для зрителя — собеседника и соратника. Напоминает этому зрителю слова Толстого: «Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник». Эти непременные качества подлинного искусства определяют и образ художника Саймона Кендла и весь стиль повествования о его жизни и смерти. Повествование это выдержало испытание временем. Сегодня исполнение Кольцова ничего не потеряло — так же, если не больше (мы обязательно производим проверку временем), радует оно мудростью и простотой, легкостью и силой, живущей в этой легкости. Часто старые ленты кино, тем более — телефильмов, умирают после первого же показа (или вскоре после него). Эта лента живет потому, что в ней истинно сочетается «что», «как» и «насколько от души» говорит художник.

Быть на уровне высшего образования своего века! Ю.Кольцов

Интервал:

Закладка: