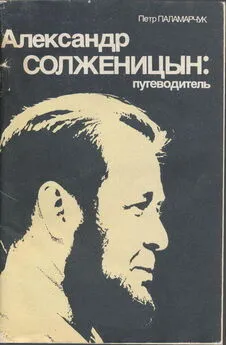

Пётр Паламарчук - Александр Солженицын: Путеводитель

- Название:Александр Солженицын: Путеводитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Столица

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-7055-1425-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Паламарчук - Александр Солженицын: Путеводитель краткое содержание

Солженицын — и русский народ, Солженицын и судьбы Россия в XX веке — так коротко можно очертить темы, которые развивает известный московский прозаик Пётр Паламарчук в своей небольшой по объёму, но ёмкой по содержанию книге.

Книга представляет собой попытку краткого путеводителя по творчеству писателя, который сумел создать художественную историю всего, что пережила его Родина в нынешний переломный век. В конце её «путеводитель» со строчной буквы вырастает до «Путеводителя» с прописной, им оказывается сказавший «Я есмь путь и истина и жизнь».

Александр Солженицын: Путеводитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Он был освобождён в день смерти Сталина, 5 марта 1953 года— и тут же наваливается лютый рак, когда по приговору врачей остаётся жизни не больше трёх недель. «Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор» (Т, 8). Первая жена в последние годы его заключения вышла замуж за другого, и некому даже перед кончиной отдать рукописи; Солженицын едет умирать в ташкентскую клинику. «Однако я не умер (при моей безнадёжно запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель)» (Т, 9).

Излечась, писатель пытался собрать по крохам историю Архипелага, но вскоре понял, что одному это невподъем и тогда «случайная», почти чудесная публикация «Ивана Денисовича» приносит со всей страны сотни свидетельств очевидцев, на основе которых в несколько лет выполнена художественноисторическая работа, до сих пор непосильная многорукому полку Академии наук и Союза писателей.

Человеческие предположения о направлении хода путеводительной судьбы, впрочем, редко непогрешительны, ибо сиюминутному разуму высшие цели часто неисповедимы и непостижны. Об этом замечательно сказано, например, в безымянной надписи на могиле старовера Ковылина в Москве: «Не забудь, о человек, что состояние твоё на земли определено вечною премудростию, которая знает сердце твоё, видит суету желаний твоих и часто отвращает ухо от прошения твоего из единаго милосердия». Зарытый в прямом смысле слова в землю «Архипелаг» — ему предназначалось отлежаться там, покуда будет идти работа над главным повествованием о революции, получившим теперь окончательное имя «Красного Колеса», — без разрешения автора сохранён в ходе работы одной из помощниц, затем вырван у неё враждебною силой, поневоле печатается раньше срока за границей, и вот в самом разгаре работа над заветною эпопеей прерывается.

Но незваная встреча с Западом даёт писателю замечательную возможность взглянуть на расколотый мир с другой стороны, принося художественному зрению наконец вожделенный объём. И вот уже в 1987–1988 годах появляется переработанный четырехтомный «Март Семнадцатого» о сокрушительном падении Февральской революции — как раз когда на Родине вновь с последнею остротой встаёт вопрос: оттепель или выздоровление?

…Путь духовного роста невозможно, однако, проследить без временных и вещественных вех. Последуем же за волей их создателя: десять лет назад, в преддверии своего 60–летия, Солженицын начал издавать Собрание сочинений с подзаголовком «Восстановлены подлинные доцензурные тексты, заново проверенные и исправленные автором. Иные произведения печатаются впервые». К 1988, году 70–летия, вышло в свет уже 18 томов. «Техника нынешняя позволяет набирать самим, в нашей глуши, — тоже как бы Самиздат, в изгнании», — сказано в предисловии к первому тому; набранный таким образом текст последний раз правится и отправляется для напечатания в Париж. А оттуда дорога ведёт прямо на Москву — по ней мы и тронемся.

I–II. В КРУГЕ ПЕРВОМ

Хотя сам писатель и утверждал, что «наиболее влекущая меня литературная форма — «полифонический» роман (без главного героя, где самым важным персонажем является тот, кого в данной главе «застигло» повествование) и с точными приметами времени и места действия» (Т, 484) — из пяти его крупных вещей, как это ни удивительно, романом в тесном смысле является лишь первая, ибо «Архипелаг ГУЛАГ» согласно подзаголовку— «Опыт художественного исследования», эпопея «Красное Колесо» — «Повествованье в отмеренных сроках», «Раковый корпус», по авторской воле, «повесть», а «Один день Ивана Денисовича» — даже «рассказ».

Роман «В круге первом» писался всего 13 лет, с 1955 по 1968 год, и имеет целых семь редакций. Тем, кому довелось читать его по машинописным копиям или западным «пиратским» изданиям, странно будет услышать, что перед ними было во многом иное произведение. «Истинный роман, оконченный мною много лет назад, имел настолько взрывчатое содержание, его совершенно невозможно было даже пустить в Самиздат… и тем более предложить Твардовскому и «Новому миру». Так и лежал у меня роман, и вот я видел, что часть глав можно было бы предложить, а часть — невозможно. Тогда я должен был разбить готовое здание на кирпичи и начать перебирать по кирпичам, как бы снова сложить другой роман. Для этого я должен был сменить основной сюжет. В основе моего романа лежит совершенно истинное и притом, я бы сказал, довольно-таки историческое происшествие. Но я не мог его дать. Мне нужно было его чем‑нибудь заменить. И я открыто заменил его расхожим советским сюжетом того времени, 1949 года, времени действия романа. Как раз в 49–м году у нас, в Советском Союзе, шёл фильм, серьёзно обвинявший в измене родине врача, который дал французским врачам лекарство от рака. Шёл фильм, и все смотрели, серьёзно кивали головами. И так я подставил в замену своего истинного сюжета этот открытый сюжет, всем известный» (Солженицын А. И. С обрание сочинений. Вермонт — Париж, 1983. Т. X, С. 166 — далее ссылки в тексте сокращённо, с обозначением римскою цифрой тома и арабской — страницы).

«Но даже и его не рискнули целиком показать рецензенту Хрущёва, а уж самому Хрущёву — ни главы» (X, 480). Этот‑то, пятый по счёту вариант и попал в свободное обращение в 1965 году. «Облегчённый» сюжет состоял в том, что прознавший про то, чем грозит доброхоту–врачу невинная встреча с французом, советский дипломат звонит ему с предупреждением по телефону–автомату. Подслушанный и записанный на плёнку разговор доставляют на «шарашку» — научно–исследовательское учреждение системы МГБ, в котором заключённые учёные среди прочих потребных власти технических разработок создают методику распознавания голосов по тембру и частоте. Здесь из возможных «кандидатов» выделяют два наиболее вероятных голоса, а нетерпеливое карательное ведомство обоих и тащит в застенок.

В окончательном же, седьмом варианте, впервые полностью появившемся в начальных 1–2 томах Собрания сочинений, «совершенно другой стержень сюжета. Этот дипломат Володин звонит не относительно какого‑то лекарства, он звонит в американское посольство о том, что через три дня в Нью–Йорке будет украдена атомная бомба, секрет атомной бомбы, и называет человека, который возьмёт этот секрет. А американское посольство никак это не использует, не способно воспринять даже этой информации. Так на самом деле было, это истинная история, и секрет был украден благополучно, а дипломат погиб. Но поскольку я был на этой шарашке, где обрабатывалась его лента, вот значит я и знаю эту историю» (X, 554).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: