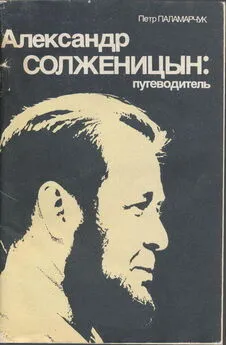

Пётр Паламарчук - Александр Солженицын: Путеводитель

- Название:Александр Солженицын: Путеводитель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Столица

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-7055-1425-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пётр Паламарчук - Александр Солженицын: Путеводитель краткое содержание

Солженицын — и русский народ, Солженицын и судьбы Россия в XX веке — так коротко можно очертить темы, которые развивает известный московский прозаик Пётр Паламарчук в своей небольшой по объёму, но ёмкой по содержанию книге.

Книга представляет собой попытку краткого путеводителя по творчеству писателя, который сумел создать художественную историю всего, что пережила его Родина в нынешний переломный век. В конце её «путеводитель» со строчной буквы вырастает до «Путеводителя» с прописной, им оказывается сказавший «Я есмь путь и истина и жизнь».

Александр Солженицын: Путеводитель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С солженицынской исторической добросовестностью, но вместе с тем и с присущей ему силой «сжатия» до самого яркого перед читателем проходит сперва в биографиях, а затем и живьём гулкий и праздный сонм деятелей «освободительного движения» всех оттенков — от переметчивого безумца Протопопова и отставного министра Кривошеина до председателя Думы Родзянко, славного разве своим внушительным видом и голосом, а затем ещё, все левее захватывая, Милюкова, Шингарева, Винавера, будущего незадачливого премьера Георгия Львова и вплоть до «правых» разбора Шульгина: «И знаменитый монархист Шульгин сам не заметил, как поехал под красным флагом брать Петропавловскую крепость» (XVI, 32).

Параллельно показаны заседающие по соседству в том же Таврическом дворце, с волшебною быстротою загаженном до предела, крикуны первого состава Совета вроде двух оборотистых псевдонимщиков Суханова–Гиммера и Стеклова–Нахамкеса.

…Армия страдает от потери выбитого за первые годы войны кадрового состава. Её верховным руководителем теперь состоит сам царь, но его первейшие подчинённые — как командующий Балтийским флотом адмирал Непенин, «Главкозап» Рузский и даже «наштаверх» генерал Алексеев сами не прочь поддержать идею переворота, не рассчитывая дальних его последствий. Непосредственно ответственные за поддержание порядка или его установление начальники бездеятельны и трусят перед «передовым общественным мнением» — вроде посланного на усмирение Петрограда видного собою, но тёмного душой и происхождением генерала Николая Иудовича Иванова или бездарного военного министра Беляева, которому под стать и командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов. Но вот что ещё чрезвычайно важно отметить: самые проницательные из их противников знают и боятся, — а Солженицын спокойно доказывает это на фактах, — что и с этими горе–командирами победа в войне с Германией уже фактически предрешена. И спасти немцев может только внезапная революция в русском тылу.

Наконец, тут завязываются судьбы деятелей «новейшего типа», наподобие ротмистра Вороновича. Этот «высокий ражий кавалерист, очень подобранный, отличная выправка… смоляные приглаженные волосы, холёные пушистые усики — а лицо совсем закрытое» — «свободно среди мятежных солдат и тотчас после убийства своих однополчан–офицеров… себя чувствовал». Поприще своё на ниве революции он начинает в захолустной Луге, где благодаря хитрой уловке успевает разоружить посланный установить порядок в столице образцовый Лейб–Бородинский полк, а затем почти тотчас вслед «с какой (осторожной, однако) свободой и (осторожной) уверенностью» рассуждает с проезжающим за царским отречением Гучковым, «находя ещё и тонкие способы дать понять» ему, «что он его поддерживает, конечно». Тут и Гучков соображает, что сей тип деятеля «легко поскользит по волнам революции…». Он прав — тот же Воронович в звании самоприсвоенного полковника» станет во главе «зелёных» на Черноморском побережье во время гражданской войны и успеет всадить нож в спину Деникину, чтобы потом почти без боя сдаться Красной Армии (начало этой истории излагает Солженицын — XVI, 688; окончание см. в воспоминаниях самого «героя»: Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. Т. 5. М, 1931, с. 159–207).

Всему этому разгулу противостоит лишь кучка сохранивших достоинство людей, принадлежащих ко всем «цветам» общественного спектра. Но они, как бывший министр внутренних дел и брат кадетского вожака Николай Маклаков или бывший премьер Горемыкин, в силах лишь независимо вести себя под арестом. И наибольшее, что удаётся совершить, выпадает на долю фронтового полковника Кутепова, случайно задержавшегося в столице (это тот самый будущий знаменитый генерал гражданской). Лишённый всякой поддержки, он почти целый день сохраняет порядок на нескольких улицах, но его одинокое стояние не завершается все‑таки победой — хотя личное мужество препятствует озверелой толпе разорвать на куски боевого офицера.

В 1987–1988 годах, в преддверии 70–летия писателя «Голос Америки» наконец вновь предоставил ему право выступления, и те, кому удавалось не засыпать до половины второго ночи, смогли услыхать в авторском чтении главы из «Марта». Тут следует ещё подчеркнуть, что Солженицын наделён редким для писателя даром мастерски исполнять свои вещи. И навряд ли забудут слышавшие его живую речь этот голос — хотя бы когда он читал главы, исполненные горькой, трагической иронии. Отрывком одной из них мы закончим разговор о «Марте Семнадцатого», ибо этот эпизод для узла символичен. Рядом с как будто бы победившей Думой раздаётся шальная пулемётная очередь, вызывающая всеобщую панику—вдруг выясняется, что «народную избранницу» никто защищать не может и не хочет.

«И неизвестно, чем бы кончилось все тут, в Военной комиссии, если бы среди них не было Керенского.

Но он был — тут! И все те же опасения, и все те же мысли, но только с ещё большей быстротой, решительностью и ответственностью за всю судьбу революции, а не только за себя, пронеслись и в его голове — и он тут же принял решение, а верней — исполнил его, потому что у него исполнение всегда было быстрей самого решения: Керенский взлетел от пола, как на невидимых крыльях, и вот уже стоял на подоконнике, одной рукой держась за ручку шпингалета, другою распахнув форточку, впившись в обрез её рамки, а узкую прямоугольную голову свою — втискивая туда, туда, в саму форточку, она вполне входила.

И глядя на водовертное безумие сквера — он кричал туда в форточку своим голосом, таким прославленно звонким, резким на трибуне — а сейчас несколько осипшим:

— Все — по местам! Все — по боевым постам!.. Защищайте Государственную думу!.. Это говорит вам — Керенский! Государственную думу — расстреливают!!!

…Но — неизвестны были каждому свои места, и оружие не у каждого, и не каждый знал, как с ним обращаться. Да в той суматошной панике, криках, мате, фырчанье и рёве вообще никто не слышал и не заметил, что какой‑то человек кричал из какой‑то форточки» (XVI, 139–140).

XIX‑XX. УЗЕЛ IV. АПРЕЛЬ СЕМНАДЦАТОГО

Возобновляя работу над эпопеей в конце 1960–х, писатель считал, что на выполнение всего замысла понадобится 7–10 лет (Т, 168). В 1971 году он уже засомневался в столь коротком сроке: «20 узлов, если каждый по году — 20 лет. А вот «Август» два года писался — значит, 40 лет? Или 50?» (Т, 339). В 1980 году колебания ещё больше усилились: «Как я задумал и всю жизнь шёл, я готовил 20 узлов, но я думал, что каждый узел будет в одном томе. Годы уходили, а работа расширялась. И у меня «Август» получился в двух томах, «Октябрь» в двух томах и «Март» в четырёх, таким образом все вместе уже составляет 8 томов. Ещё несколько лет мне нужно на эту работу. А поэтому я не рассчитываю, теперь уже не уверен, смогу ли я продолжить дальше или не смогу. И потом я не уверен: читателю, если он охватит так вот Февральскую — может быть и хватит? Просто читатель тоже утомится» (X, 553).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: