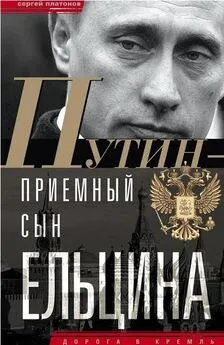

Сергей Платонов - Путин — «приемный» сын Ельцина

- Название:Путин — «приемный» сын Ельцина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2014

- ISBN:978-5-227-05089-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Платонов - Путин — «приемный» сын Ельцина краткое содержание

Президентом России Владимир Путин стал в нулевые годы. Причем нулевые во всех отношениях. Ни полного суверенитета, ни сильной экономики, ни социального мира. Одни — долги! И кровавый конфликт на Кавказе. Прежний президент передал Путину только «Кремль». Но реальная власть оставалась у ельцинской плутократии, на борьбу с которой ушли силы и годы.

Книга в жанре документально-художественной реконструкции повествует об атмосфере правления и ошибках самого Путина, о его ближайшем политическом будущем.

Путин — «приемный» сын Ельцина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— Согласен, Анатолий Александрович, с такой оценкой и непременно в ближайшее время исполню ваше поручение.

— Володя, — почему-то перешел на имя шеф, — я еще не закончил. Как вы думаете, следователь — это лицо, объективно исследующее события и факты, связанные с криминалом, или сторона обвинения? В учебниках и словарях разъясняется, что следователи — это должностные лица, производящие предварительное следствие. Про обвинение, как видно, речи нет. Только о следствии. Но почему предварительное? Значит, есть еще какое-то. Да, мы с вами знаем, есть. Называется оно судебным. Которое тоже производится не для обвинения, а для установления того, есть ли в деянии состав преступления и какой статье Уголовного кодекса оно соответствует. Творя законы, обвиняет государство, и никто больше. Поэтому и приговор выносится от его имени, а не от имени суда. Вот такие пироги, Володя. А оценка доказательств? Или достаточно? Устал?

— Что вы, Анатолий Александрович, еще как интересно!

— Тогда слушай дальше. Здесь тоже без путаницы не обошлось. Сравним две статьи Уголовно-процессуального кодекса. Одна называется очень либерально «Свобода оценки доказательств». Другая, построже — «Правила оценки доказательств». В первой утверждается, что «следователь. оценивает доказательства по своему (внимание!) внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и (еще раз внимание!) совестью». Что такое внутреннее убеждение следователя? Что, если оно как у киногероя Жеглова? А как быть, если у него закон и совесть не в ладу? Однозначных ответов нет. Во второй статье речь идет об относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств. Четыре непростых критерия, из которых «достаточность» наиболее субъективна. Нередко защита настаивает на продолжении следствия, а обвинение возражает, считая, что собранных по делу доказательств достаточно. Бывает наоборот. Казалось бы, все, что стороны собрали, необходимо передать на рассмотрение суда. На практике следователь единолично может признать доказательство излишним, отказать в приобщении его к делу, и оно до суда не дойдет. Так следствие превратилось в ТОЛКОВАТЕЛЯ закона. Большего удара по системе правосудия нанести нельзя.

Критерий допустимости стал камнем преткновения обвинения и защиты и главным полем их сражения. Суть в том, что долгое время доказательствами признавались факты, добытые любым путем, в том числе и с нарушением следственных процедур. Главное, чтобы они не вызывали сомнений в достоверности. Теперь на этот счет закон «строг». Даже самое убедительное доказательство вины или невиновности следователь, суд могут признать недопустимым, если оно получено с нарушением процедуры. Например, в протоколе очной ставки или обыска по небрежности не указан точный адрес их проведения. В результате преступник может избежать ответственности, а невиновный может быть осужден.

Вот еще несуразность! Непонятно, почему заключение об окончании следствия законодатель, а вслед за ним и следователи с прокурорами называют обвинительным. Для чего тогда суд, если обвинение готово? Не поэтому ли суды не утруждают себя подробным судебным следствием и с такой легкостью нередко дословно переписывают его в приговор? Во-вторых, почему оно вообще приобщается к делу, если суд совершенно независимо от предварительного обязан провести полноценное судебное следствие? В этом примитивность мышления законодателя проявляется особенно наглядно. Объем заключения и повторы одного и того же текста, в случае группового преступления, выходят далеко за рамки разумного. Оглашение заключения в суде давно превратилось в процедуру по дискредитации судебного следствия. Да и суда тоже. Очень часто прокурор при его оглашении перед судом присяжных пропускает важное и выпячивает второстепенное, а то и просто передергивает текст. Судьи, ведущие процесс, на это не реагируют. Ответственность прокуроров за такие фокусы не предусмотрена. А судьи и присяжные еще до рассмотрения дела по существу получают изрядную порцию искаженной информации.

Еще одна несуразность — ознакомление с уголовным делом. Следователи гонят участников процесса в шею, заставляя, в том числе через суд, невзирая на возможности человеческого организма, читать (именно читать, а не изучать, как это должно) материалы дела в предельно сжатые сроки. Известен случай, когда суд по ходатайству следователя обязал адвокатов прочитать вслух за три месяца ослепшему в изоляторе обвиняемому материалы дела, которые составляли сорок тысяч листов. Несмотря на следственный пресс по разным, чаще объективным причинам, на процедуру ознакомления иногда уходит до нескольких месяцев. Если впереди обвинительный приговор — полбеды. А если оправдательный? Или — обвинительный, но по статье с мягким (без лишения свободы) и небольшим сроком наказания. Вот поэтому суды практически и не выносят оправдательных приговоров. Бывает и так: обвинительные приговоры содержат не тот срок наказания, который заслужил преступник, а тот, который отбыт подсудимым в предварительном заключении. Для таких случаев уже сложилось свое понятие: «наказание по отбытому».

И еще о самом святом. О судьях. Сегодня работу судов и судей не обсуждают только самые ленивые. Их обвиняют все и во всем. А судьи молчат. Как воды в рот набрали. Не защищаются, не оправдываются. Не обвиняют в клевете. Значит, согласны? А если не согласны, почему не устраивают забастовок? Почему нет протестных заявлений и отставок? Ни индивидуальных, ни коллективных. Не так давно обвинение судьям было озвучено устами президента: «.разве мы не знаем, что судьи берут взятки? Их только труднее поймать.» И опять молчание. А может, без взяток никак нельзя? Ведь еще в XVII веке знаток английского правосудия Томас Гоббс сделал заявление, похожее на приговор: «Судьи часто бывают подкупны и пристрастны».

Собчак прошел к столу, сел в кресло, провел по лицу ладонью, как бы смывая воспоминания, и завершил свой затянувшийся монолог:

— Видишь, получилась целая лекция-исповедь. И это только по вопросам уголовной юстиции. В гражданском судопроизводстве то же самое. Хозяйственные суды вообще предстоит создавать с нуля. А начинать надо с восстановления суда присяжных (потом в годы президентства Путин не один раз с благодарностью вспомнит эту «лекцию»). Теперь понятно, как нам далеко до правового государства и почему я оставил адвокатскую работу и ушел в аспирантуру? Потом была защита кандидатской и докторской диссертаций, кафедра, профессор и заведующий кафедрой университета. Это ты знаешь. И вот теперь председатель Ленсовета. Повторюсь, кафедра — не город. И мне очень трудно. Ведь многое приходится делать впервые.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: