Делия Гусман - Тайнопись искусства (Сборник статей)

- Название:Тайнопись искусства (Сборник статей)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новый Акрополь

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91896-046-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Делия Гусман - Тайнопись искусства (Сборник статей) краткое содержание

Искусство — это воплощение и отражение Прекрасного. Искусство — это то, что без слов понятно всем, то, что несет в себе удивительное по глубине послание. В сборник вошли статьи, посвященные древним и современным стилям искусства, великим и малоизвестным произведениям, российским и зарубежным мастерам.

Статьи эти на протяжении более чем 10 лет публиковались в журналах «Новый Акрополь» и «Человек без границ» и неизменно вызывали огромный читательский интерес.

Тайнопись искусства (Сборник статей) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Портрет Зинаиды Юсуповой написал художник Валентин Серов. Мало кто в истории русского искусства получил такое категорическое признание с первой своей выставки. Он — первый в портретной живописи России конца XIX — начала XX веков. Как никто до него из русских художников, Серов знал мир своих современников. Говорили: «У Серова писаться опасно» — его портреты с небывалой остротой раскрывали души портретируемых, как бы искусно они ни прикрывали свое «я».

В 1900 году Юсуповы приглашают Валентина Серова в свое подмосковное имение Архангельское. Серов прекрасно чувствует себя у Юсуповых, хоть и в чуждой, но не давящей и не стесняющей обстановке, во многом определяющейся гостеприимством и тактом хозяйки. Серову не мешают, с его мнениями соглашаются, его работу хвалят. «Архангельское со статуями и выстриженными деревьями и с отличным видом на другую сторону реки Москвы — все же очень и очень великолепно. Прием весьма любезен. Княгиня славная, ее все хвалят очень, да и правда, в ней есть что-то тонкое, хорошее, кажется, она вообще понимающая», — пишет Серов.

Зинаида Николаевна подружилась с художником. Он не очень-то жаловал аристократию, но для княгини сделал исключение.

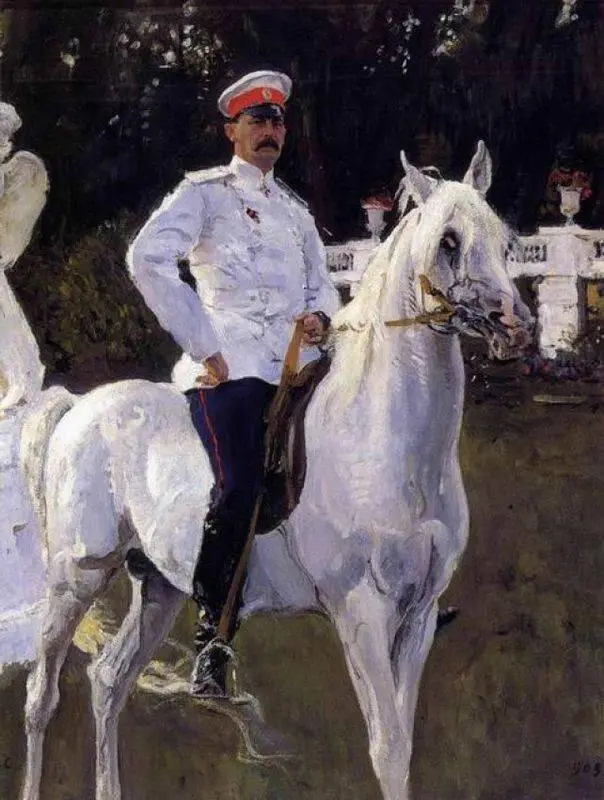

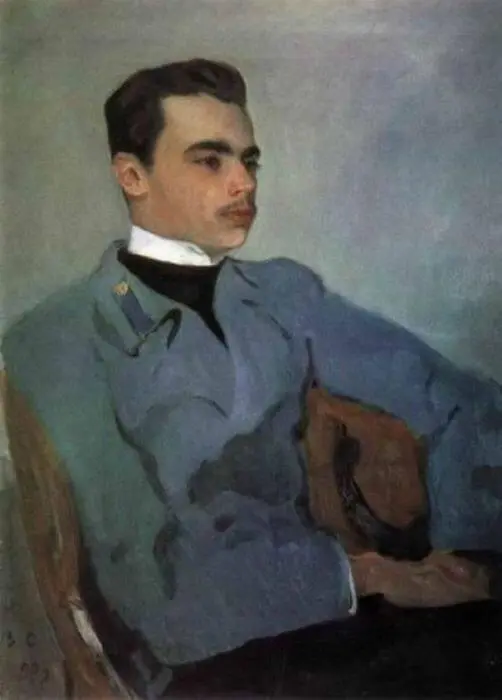

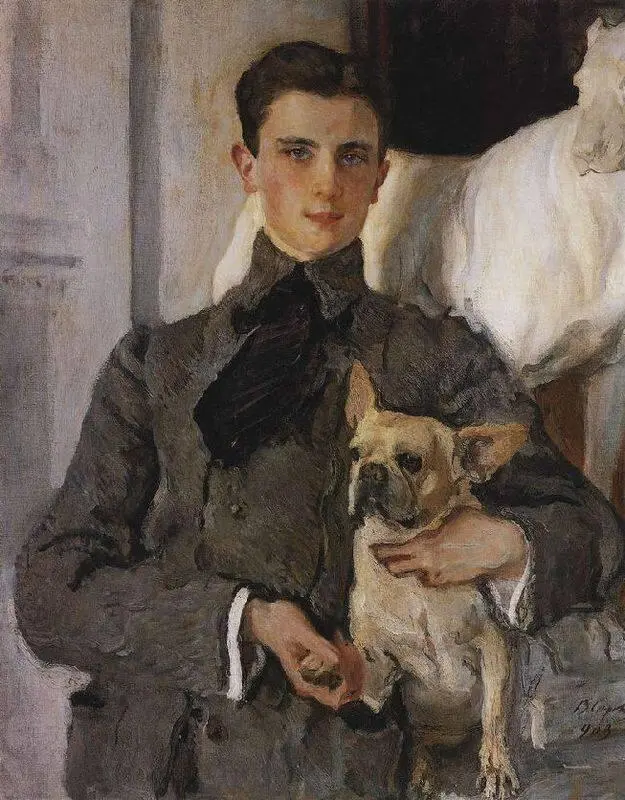

Находясь в Архангельском, Серов создает еще три портрета, два из которых считает своими удачами: Ф. Ф. Юсупов-старший на лошади и Ф. Ф. Юсупов-младший с бульдогом. «Меньшого написал или, вернее, взял хорошо. Вчера начал князя по его желанию на коне — отличный араб, бывший султана. Князь скромен, хочет, чтобы портрет был скорее лошади, чем его самого… Вполне понимаю. Тоже неплохо, кажется». Оба портрета были исполнены быстро, с подъемом, меньше чем за месяц. Портрет Н. Ф. Юсупова шел труднее: «А вот старший сын не дался… Оказывается, я совсем не могу писать казенных портретов — скучно. Впрочем, сам виноват, надо было пообождать и приосмотреться».

Октябрьский переворот застал Юсуповых в Крыму. Окажись они в Петрограде — разделили бы участь большинства Романовых… Юсуповы покинули Россию на крейсере «Мальборо», присланном английской королевой, чтобы спасти свою российскую родню. В 1920 году семья обосновалась в Париже. На чужбине княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой, прекрасной даме с портрета Серова, выпало прожить двадцать лет.

Портрет Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон, князя Юсупова.1903

Портрет Н. Ф. Юсупова.1903

Портрет Ф. Ф. Юсупова.1903

Она похоронила мужа, жила ради сына, невестки и внучки. По-прежнему с сыном Феликсом у нее были добрые, близкие отношения. В своих мемуарах он писал: «Матушка никогда не румянилась и не пудрилась, в ее семьдесят пять лет цвет лица у нее был как у барышни».

В 1939 году Зинаида Николаевна была похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где нашла приют почти вся старая Россия.

Сейчас портреты Юсуповых, исполненные в 1900–1903 годах в Архангельском, выставлены в зале В. А. Серова в Русском музее. Особый блеск и незамученность живописи, ее особый тонус, в котором трудно обмануться, передают то приподнятое состояние художника, когда выходит то, что хочешь, и так, как хочешь, когда работа удалась. Эти портреты своей светлой изысканностью вырываются из всего, что их окружает. Прямое обращение к сердцу, секретом которого обладает портрет Зинаиды Николаевны, — особенно. Немного в портретной живописи работ, изысканность которых дарила бы такое эстетическое наслаждение.

Вновь и вновь я возвращаюсь к нему, чтобы пережить пронизывающее, совершенно особое ощущение чуда, которое осталось на всю жизнь. Все так же завораживают меня «глаза, блестящие, как звезды», все так же притягивают свет и тишина, которых так не хватает мне, современной женщине… И по-прежнему хочется быть такою же красавицей, как ОНА.

Душа народа

(Илья Барабаш)

Эту картину художник Михаил Васильевич Нестеров считал вершиной своего творчества, говоря: «В начале жизни — „Отрок Варфоломей“, к концу — „Душа народа“». И верно, она замыкает цикл размышлений, начатый «житием» Сергия Радонежского еще в 1889 году. Закончена картина была в 1916 году, но замысел ее, драгоценный, лелеемый и потому почти никому не открываемый, возник десятью годами раньше. Как развитие идеи, воплощенной в картине «Святая Русь», а затем в росписи Марфо-Мариинской обители в Москве, названной «Путь ко Христу».

Для такого художника-философа, как Нестеров, картина — это размышление, осмысление событий им переживаемых, вопросов его волнующих. Вопросов, которые перед ним — и перед нами — ставит судьба. Жесты, позы, образы, композиция в целом исполнены глубокого смысла. Благодаря большим размерам и геометрии персонажей — они расположены по диагонали, так, что правый угол толпы выходит к зрителю, — мы, если подойдем к полотну справа, где неслучайно стоят наши (тогдашние) современники, словно сольемся с этой толпой, ощутим свою причастность к происходящему.

Для нас же рассматривать картину — это значит говорить с художником, улавливать вопросы и пытаться услышать ответы. И то, о чем вопрошал Михаил Васильевич Нестеров, создавая эту картину, мучает нас полтора столетия. Куда идешь ты, Русь? За кем? Чего ищешь?

Ранняя осень. Высокий берег Волги. Огромная пестрая толпа. Духовенство, «Христовы невесты» — монашенки, схимник, царь, воевода, крестьяне, философы и писатели — современники Нестерова, юродивый… Все они движутся будто бы вслед за мальчиком, который не замечает никого за своей спиной. Да и они не смотрят на него. Кто-то отвернулся, кто-то косится на соседа, кто-то опустил глаза и глядит лишь себе под ноги, кто-то слишком погружен в себя… И на первый взгляд расстояние между этой толпой и мальчиком так велико, что кажется: они идут сами по себе. И тем не менее рождается странное ощущение, что все эти люди, сами того не замечая и не понимая, очень тесно связаны со щуплой фигуркой, спокойно ступающей перед ними, и, повинуясь лишь какому-то неведомому наитию, не позволяющему им совсем потеряться и растеряться, бредут по следам мальчика. А он идет вперед, будто что-то значительное видит там, за обрезом картины.

М. В. Нестеров. Святая Русь. 1902

М. В. Нестеров. Душа народа. 1916

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: