Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Название:The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-162-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности краткое содержание

История неофициального русского искусства последней четверти XX века, рассказанная очевидцем событий. Приехав с журналистским заданием на первый аукцион «Сотбис» в СССР в 1988 году, Эндрю Соломон, не зная ни русского языка, ни особенностей позднесоветской жизни, оказывается сначала в сквоте в Фурманном переулке, а затем в гуще художественной жизни двух столиц: нелегальные вернисажи в мастерских и на пустырях, запрещенные концерты групп «Среднерусская возвышенность» и «Кино», «поездки за город» Андрея Монастырского и первые выставки отечественных звезд арт-андеграунда на Западе, круг Ильи Кабакова и «Новые художники». Как добросовестный исследователь, Соломон пытается описать и объяснить зашифрованное для внешнего взгляда советское неофициальное искусство, попутно рассказывая увлекательную историю культурного взрыва эпохи перестройки и описывая людей, оказавшихся в его эпицентре.

The Irony Tower. Советские художники во времена гласности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В мастерской Вадима Захарова мы услышали описание поразительной и сложной системы, которая наносит поражение самой себе в бесконечном процессе, где чередуются вдохновение и его уход. Захаров увлеченно объяснял, каким образом оттенки цвета могут обозначать слова, слова – образы и, наконец, образы – интонацию. Он показал нам картины, которые не были похожи ни на что из виденного мною прежде. На них серые одноглазые люди сражались с какими-то слоноподобными фигурами. Посетители деловито фотографировали, речь художника периодически прерывалась вспышками фотоаппаратов, как будто он сам был слоном из зоопарка или одноглазым человеком, цирковым уродом. Когда после сорокапятиминутного монолога Захаров наконец остановился, чтобы перевести дух, он спросил, есть ли вопросы. Повисло молчание, а потом один богатый коллекционер из Германии спросил: «А сколько картин в год вы делаете?» – имея в виду их материальную ценность. Второй вопрос задала дама из Ниццы: «Скажите, вы используете черный, белый и серый цвета, потому что у вас в стране трудно достать цветные краски?»

Вадим Захаров, Эндрю, приказано жить долго! Вадим Захаров . 2.8.90 Мадам Шлюз

Очевидно было, что Захарова это потрясло.

Как будто предыдущие сорок пять минут он пересказывал расписание электричек. Он сказал, что не знает точно, сколько картин он делает в год, и что использует черный и белый цвета, потому что они соответствуют его идее. Если покупать его работы будут вот эти люди, то зачем тогда беспокоиться об идеях, о сверхзадаче, о каких-то теоретических построениях. Других художников, с которыми в тот день случилось нечто подобное, это просто рассмешило. Но Вадим Захаров, при своих одаренности и благородстве, не тот человек, который станет веселиться по поводу несовершенства этого мира. В тот раз, впервые попав в Фурманный за три дня до уже описанного долгого дня в этих же самых мастерских, я перебирал в памяти, что именно я читал о Захарове, и вспомнил, что в интервью для журнала «Флэш Арт» он цитировал высказывание Достоевского о том, что красота спасет мир. Я не понял красоты его работ, но увидел красоту его системы и стал расспрашивать его о ней.

Захаров около минуты говорил о красоте. Потом переводчик помог мне условиться о встрече в субботу (тогда была среда), в десять тридцать.

«Я приглашу друзей, и мы сможем поговорить все вместе», – сказал Захаров. Как я уже отмечал, скорее всего, он начал: «Может быть». А я наверняка ответил: «Хорошо. В субботу в десять тридцать я буду здесь».

После Захарова мы отправились к Ире Наховой, где должны были встретиться и с ее бывшим мужем Иосифом Бакштейном, художественным критиком, который спустя несколько дней организует поездку на пароходе и другой аукцион, в знак протеста против западной коммерциализации. Я раньше никогда не слышал ни об Ире, ни об Иосифе, а ее работы показались мне менее интересными чем захаровские. Но мне понравился Иосиф. И, конечно же, невозможно было не залюбоваться самой Ирой, красивой, грациозной, сдержанной и в то же время полной детского энтузиазма. Она рассказывала о своих работах, о том, как они переорганизуют мир. Потом мы все уселись перекусить и побеседовать. В «Международной» нам выдали сухие пайки, чтобы мы могли подкрепиться в течение дня, но Ира внесла существенные дополнения в наш рацион.

На это ушло огромное количество времени и денег: на больших глиняных блюдах были красиво разложены свежие фрукты, салат, бутерброды, сыр.

Пока она накрывала на стол, мы сидели молча. Теперь, пожив некоторое время в Москве, я понимаю, что Ира дня два потратила на стояние в очередях и доставание дефицитных продуктов из-под полы, чтобы накрыть для гостей такой стол, какой она вряд ли когда-нибудь накрывала для себя самой. К тому же сейчас я знаю, что она ненавидит готовить, нарезать, сервировать и т. д. Все взяли по тарелке и пошли к столу. Первый вопрос, который нарушил молчание, был: «Скажите, а есть ли у вас горчица?» «Горчица?» – Ира не сразу поняла вопрос. «Ну да, такая желтая штука, ее намазывают на хлеб». Ира отрицательно покачала головой. «Нет горчицы. Ну и местечко!» – сказал специалист по современному искусству из США.

Такие вот люди приехали с этим туром. Во всяком случае, именно они задавали общий тон. С другой стороны, представители самого аукционного дома «Сотбис» были абсолютно безупречны. Общее руководство осуществляли три человека: председатель «Сотбиса» Грей Гаури (граф Гаури), Жюльен Барран, директор Парижского отделения «Сотбиса», и Симон де Пюри, председатель «Сотбиса» в Швейцарии. Симон де Пюри в течение нескольких лет был хранителем собрания барона Тиссен-Борнемиса, в этом качестве он и познакомился с современным советским искусством. Проведение аукциона в Москве было в первую очередь его идеей. «Вы знаете, – рассказал он нам как-то вечером, – у нас был список имен, собранный из многих источников, и в этом списке были все стоящие художники андеграунда. Мы подали этот список в Министерство культуры и они нам ответили: "Этот список мы все время получаем от представителей Запада. Мы точно знаем, что список один и тот же, потому что один из этих людей – не художник. Он пианист. Пожалуйста, сообщите там у себя, чтобы люди, которые хотят познакомиться с художниками, перестали вставлять его в этот список". А для нас это тоже удивительный, гигантский риск. Мы знаем так мало об этих работах, которые покупаем, мы знаем лишь, что их стоит покупать, потому что они новаторские. Мы просто чувствуем, что это настоящее».

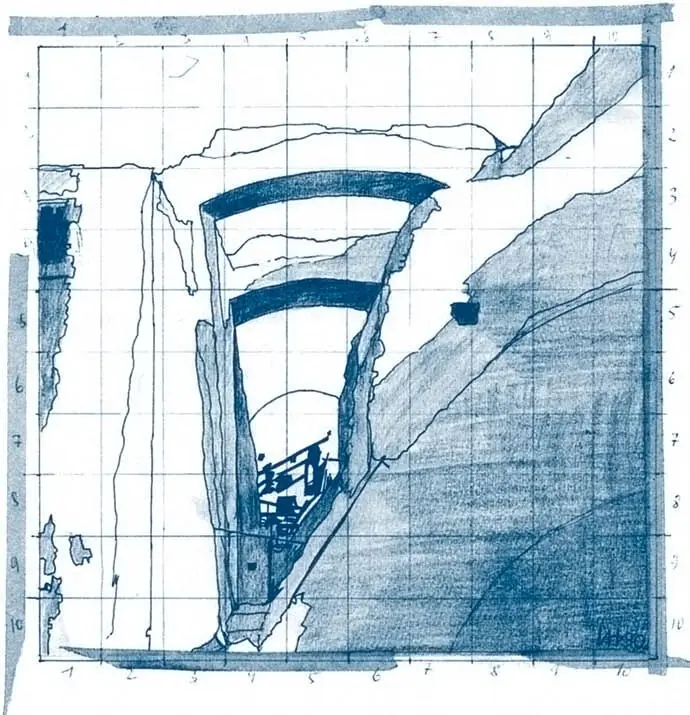

Ирина Нахова. Набросок к рисунку

Все чувствовали, что это настоящее. Итак, вечер 7 июля 1988 года, четверг, день менее знаменательный, чем 28 июня 1919 года, когда был подписан Версальский договор, но все же изменивший жизнь многих. Этот день свел вместе людей, которые ни при каких других обстоятельствах никогда бы не встретились. Как в самых драматичных бергмановских сценах: люди делают то же, что и всегда, в некоем пространстве, где все они чувствуют себя немного не в своей тарелке, при этом все они заставляют друг друга стать другими – навсегда. Это звучит мелодраматично, но ситуацию можно описать только так.

Вот как это было. В половине седьмого участники тура начали заполнять зал, где должен был состояться аукцион. Это был большой конференцзал гостиницы «Международная». Расфуфыренные посетители подходили к стойке регистрации, чтобы получить пронумерованные карточки для участия в торгах, а потом занимали зарезервированные за ними места в первых рядах. Они уже достаточно времени провели вместе, поэтому приветствовали друг друга дружескими кивками. «Вы что, правда собираетесь купить вот эту работу?» – спрашивал один другого. «Во что бы то ни стало», – отвечал тот, нервно хихикая. Тощая дама с бриллиантами на шее и огромной сумкой из крокодиловой кожи металась между двумя картинами разных авторов. «Я никак не могу выбрать, просто не могу, – простонала она и обратилась к своему соседу: – А вам какая больше нравится?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майкл Муркок - Спящая волшебница / The Sleeping Sorceress [= Участь Белого Волка, Рыцарь Хаоса, The Vanishing Tower]](/books/137758/majkl-murkok-spyachaya-volshebnica-the-sleeping-sorc.webp)

![Генри Каттнер - Очи Тхара [The Eyes of Thar]](/books/1098686/genri-kattner-ochi-thara-the-eyes-of-thar.webp)