Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Название:The Irony Tower. Советские художники во времена гласности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-162-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности краткое содержание

История неофициального русского искусства последней четверти XX века, рассказанная очевидцем событий. Приехав с журналистским заданием на первый аукцион «Сотбис» в СССР в 1988 году, Эндрю Соломон, не зная ни русского языка, ни особенностей позднесоветской жизни, оказывается сначала в сквоте в Фурманном переулке, а затем в гуще художественной жизни двух столиц: нелегальные вернисажи в мастерских и на пустырях, запрещенные концерты групп «Среднерусская возвышенность» и «Кино», «поездки за город» Андрея Монастырского и первые выставки отечественных звезд арт-андеграунда на Западе, круг Ильи Кабакова и «Новые художники». Как добросовестный исследователь, Соломон пытается описать и объяснить зашифрованное для внешнего взгляда советское неофициальное искусство, попутно рассказывая увлекательную историю культурного взрыва эпохи перестройки и описывая людей, оказавшихся в его эпицентре.

The Irony Tower. Советские художники во времена гласности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При входе на выставку организаторы положили большую тетрадь, в которой все посетители могли оставлять свои записи – это стало традицией, особенно на выставках «Клуба авангардистов». Но если на обычных мероприятиях эта книга отзывов, как правило, просто лежала где-нибудь на стуле у входной двери, то в Сандуновских банях ее поместили под стеклянный колпак, в витрину с образцами мыла и полотенец, которые можно было здесь приобрести. Посетители бань, приходившие попариться, и те, кто специально приходил на выставку, на протяжении следующего месяца оставляли свои комментарии, интересно, что единственный отрицательный отзыв исходил от американского туриста, который забрел сюда случайно. Женщины на выставку не допускались – она проходила в мужском отделении, поэтому через несколько недель после открытия группа разгневанных художниц, преодолев сопротивление изумленного вахтера, прорвалась внутрь, распугав голеньких старичков, пытавшихся укрыться в клубах пара. Идеи феминизма еще не дошли до СССР, но по сути дела это была первая феминистская акция внутри сообщества авангардистов.

Именно в тот момент, когда на художественной сцене появилось столько новых персонажей, Никита Алексеев уехал из Советского Союза, это было в 1987 году. «Я уехал тогда, когда никто не уезжал, когда не было причин уезжать, когда было множество разнообразных причин остаться. В семидесятых уехало столько моих друзей, что для меня это было как медленно действующий яд. Когда в течение года ты провожаешь человек двадцать и при этом говоришь: "Мы обязательно встретимся", то это обещание остается на всю жизнь, даже если к тому времени, когда ты едешь, тебе уже не хочется встречаться с этими людьми. Но ты мечтаешь о том, чтобы поехать туда, куда уехали они. Я женился на подруге той девушки, которую я любил, просто для того, чтобы выбраться отсюда, потому что обстоятельства развели меня и мою первую любовь. Раньше я думал, что женюсь и уеду во Францию, теперь я слишком устал, чтобы менять свои планы».

Отъезд Никиты создал пустоту. Друзья стали внимательнее, нежнее друг к другу, и по мере того как появлялись новые имена, авангардисты становились все сплоченнее. Примерно в это время Сергей Мироненко взялся за непосильную задачу – найти настоящую мастерскую. Он подружился с неким человеком, из тех, кого советские люди называют мафиози, – людей с темными связями, через которых еще с хрущевских времен представители неофициального мира добывали что-нибудь дефицитное или остро необходимое. Этот человек не хотел устраиваться на официальную работу, но ему необходимо было помещение для каких-то собственных нужд. У него были налаженные связи, но не было официального статуса, который позволял бы ему нанимать помещение. Сергей Мироненко попросил своего брата, Свена Гундлаха, Костю Звездочетова, Вадима Захарова и Юру Альберта сделать рисунки, которые этот человек подписал своим именем, с этими рисунками он вступил в Союз художников [20].

Благодаря этому он смог арендовать четыре мастерские, из которых две сдал по очень щадящей цене художникам. Это были знаменитые мастерские в Фурманном переулке. «Потом он изводил нас своими разговорами, вспоминал Свен Гундлах. – Он был женат на бесплодной женщине, очень хотел ребенка, и постоянно приходил поговорить об этом, и постоянно спрашивал, может быть, ему нужно развестись с этой женщиной, потому что он очень хочет ребенка, или же не разводиться, потому что он очень любит ее. Когда он наконец женился на другой женщине и они зачали ребенка, для нас это был не меньший праздник, чем для него, потому что он наконец перестал приходить и мучить нас этими разговорами».

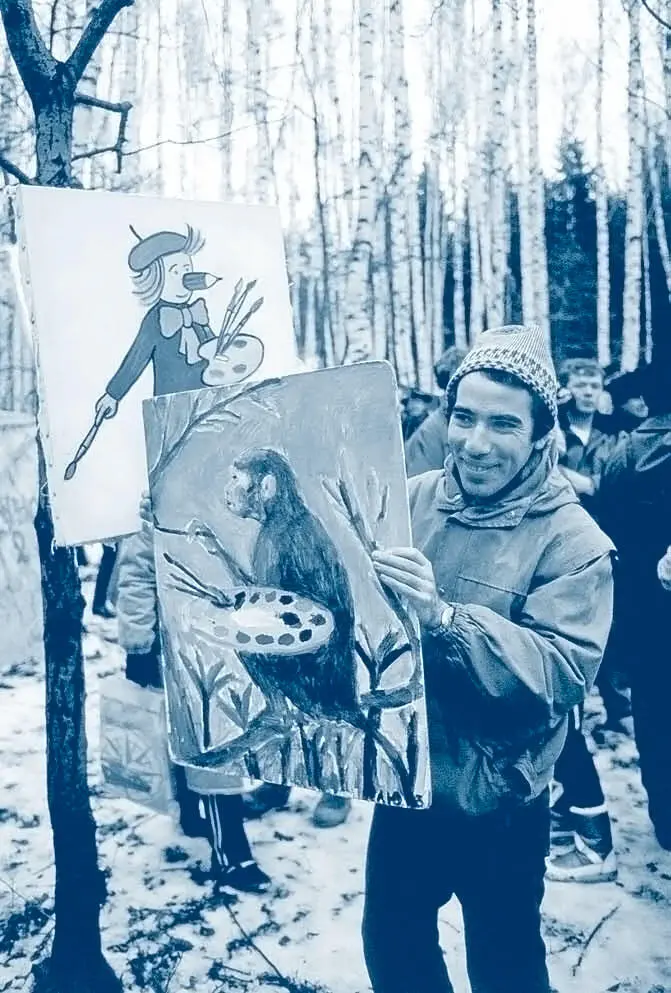

Юрий Альберт на выставке «Битца за искусство» (Битцевский парк, 1986)

Во времена Горбачева этот человек стал директором кооператива.

В Фурманном «Мухоморы» вновь собрались вместе, но уже как друзья, не было прежнего совпадения художественных темпераментов. В Москве появлялись новые художники, возникали новые интересные группы. Кабаков и Булатов выставлялись в Швейцарии. Все вокруг бурлило и кипело.

А потом приехали люди из «Сотбиса», которые хотели устроить аукцион, чтобы продавать работы за западные деньги. И это, конечно же, было началом конца.

Существуют два варианта истории ленинградского искусства. Один из них – это красивая история, которая начинается где-то в темных закоулках прошлого, и другой, начинающийся с Тимура Новикова. Может быть, небесполезно было бы знать, каков был этот мир, когда в него ворвался Тимур Новиков, но если московские художники знают свою историю и дорожат ею, то лишь немногие из ленинградцев знают, что происходило в году хотя бы 1980-м, и очень немногие из них хотят это узнать. На самом деле к концу сталинской эры в Ленинграде было больше хороших художников, чем в Москве, но они не принадлежали к породе художников-мыслителей, художников-интеллектуалов. За неофициальными художниками здесь наблюдали не так пристально, как в Москве, здесь в конце 1950-х все еще жили ученики великих авангардистов – Казимира Малевича, Павла Филонова и Михаила Матюшина, и они были готовы воспользоваться тем, что времена переменились на более либеральные. Таким образом, художники круга Владимира Стерлигова, в который входили его жена Татьяна Лобова, одна из самых перспективных учениц Филонова, и Павел Кондратьев, оказались на поверхности.

Несмотря на своих радикальных предшественников, эти художники были глубоко консервативны, и когда официальная критика, описывая их работы, употребляла слово «авангард», они воспринимали это как хулу. Никто в Ленинграде не интересовался ни концептуализмом, ни перформансами, ни инсталляциями и арт-объектами. Ленинградские художники занимались живописью, и хотя они всегда заботились о смысле, они в равной мере заботились о красоте. Представители этого раннего ленинградского авангарда верили в идею шедевра, в уникальность художественного произведения, в природу, в жизнь, в природную правду. Хотя по своему характеру эти художники несколько напоминали лианозовцев, они были более серьезными, более искренними в своих поисках утопии – совершенного произведения искусства.

В 1960-х годах вокруг Александра Арефьева сформировалась группа, в которую входили Владимир Шагин, Шалом Шварц и Ричард Вайсман. Этих художников в 1940-х выгнали из художественных учебных заведений за то, что они рассматривали репродукции картин импрессионистов. Их художественная жизнь основывалась на романтике жизни преступного мира, их работы были про выпивку, наркотики и тюрьму, это искусство говорит о побеге – не только от тоталитаризма, но и от скуки. В то время в Ленинграде среди неофициальных художников было много евреев, они организовали группу «Алеф», Арефьев тоже входил в нее, хотя не был евреем ни по рождению, ни по вероисповеданию. «Алеф» представлял собой группу друзей, и это было скорее социальное, нежели художественное объединение людей, сплотившихся в знак протеста против языка официоза, для них вопросы метода и стиля были второстепенными. Существовало в Ленинграде еще одно большое, но плохо организованное объединение под названием ТЭИИ – Товарищество экспериментального изобразительного искусства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майкл Муркок - Спящая волшебница / The Sleeping Sorceress [= Участь Белого Волка, Рыцарь Хаоса, The Vanishing Tower]](/books/137758/majkl-murkok-spyachaya-volshebnica-the-sleeping-sorc.webp)

![Генри Каттнер - Очи Тхара [The Eyes of Thar]](/books/1098686/genri-kattner-ochi-thara-the-eyes-of-thar.webp)